■柴春元

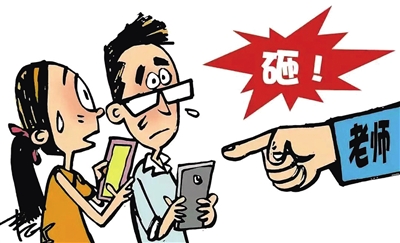

近日,河南信阳一所中学组织学生砸手机的视频在网上热传,这条新闻也迅速登上微博热搜。4月11日,针对网友的质疑,该校校长表示,“就砸了两个学生的手机,是配合家长要求”。至于为什么砸,校长解释,快中考了,有家长管不住自己的孩子玩手机,家长为了教育孩子而让学校砸手机,还写了承诺书,学生也赞成。

组织学生现场砸手机,初衷当然是好的,对孩子们来说,这种“教育”方式冲击力、震撼力都极强,很容易取得立竿见影的实效。但无论校方怎么解释,网友替手机“喊疼叫屈”的声音还是没有得到回应。教育孩子,锤子为什么砸在了手机上?而这样的“迁怒式”教育,其负面效果也是不容忽视的。

“不迁怒,不贰过”,明明自己出了问题却偏要推责于人乃至迁怒于物,这样的同学很难称得上是好学生。也就是说,就算再智能,手机毕竟是物,物是没有主体意识和责任能力的,把锤子砸向手机,显然是弄错了对象。孩子是被教育者,教导他们远离手机,责任在家长、学校。实现这样的教育效果并培养起孩子的自觉意识,要靠严格的日常管理和耐心的说服教导。

如此看来,通过组织孩子砸手机来教育孩子,看似“态度鲜明立场坚定”,背后蕴含着的,其实并不是勇气与担当。教育孩子真正需要的是孜孜不倦的日常之功,像砸手机这样只求短期效果的“迁怒式”“粗暴式”教育,还是果断舍弃为好。