有道是:衡山不是一座山,而是一溜儿山。岣嵝峰便是南岳七十二峰之一。当你伫立踞于闹市的石鼓书院,以临风的姿势,向北极目远眺的那座最高的山峰,它东临湘江,西面九峰,北揽祝融,南倚雁城,哦,那就是岣嵝峰安营扎寨的地方!

古人赋诗云:“天下真山水,岣嵝独绝伦。” 岣嵝峰位于衡阳县境内,距南岳不过60公里,海拔1106米,为南岳衡山七十二峰之一,古称衡山主峰,故又兼衡山和南岳之名。群山起伏,林海茫茫,丰富的林木资源和自然风光,园内现有森林面积1987公顷,树种资源丰富,有植物320余种,能代表整个湘南地区的木科,这是此山成为国家级森林公园得天独厚的旅游优势。同时,禹王殿景区500余亩原始次生林莽莽苍苍,古木参天,修竹幽深,形成独特的森林景观。

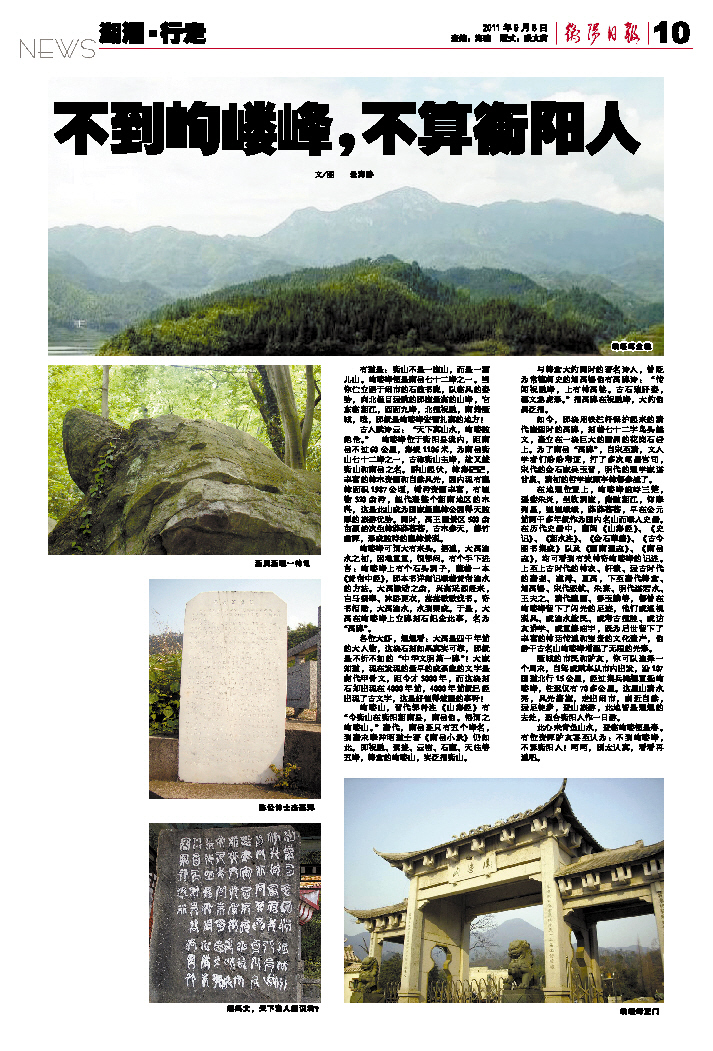

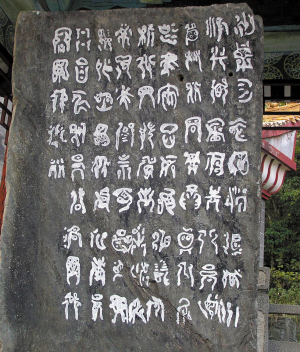

岣嵝峰可谓大有来头。据说,大禹治水之初,困难重重,很郁闷。有个手下进言:岣嵝峰上有个石头洞子,藏着一本《黄帝中经》,那本书详细记载着黄帝治水的方法。大禹激动之余,兴高采烈赶来,白马祭奉、沐浴更衣,恭恭敬敬找书。奇书相助,大禹治水,水到渠成。于是,大禹在岣嵝峰上立碑刻石纪念此事,名为“禹碑”。

各位大虾,想想看:大禹是四千年前的大人物,这块石刻如果真实可靠,那就是不折不扣的“中华文明第一碑”!大家知道,现在发现的最早的成系统的文字是商代甲骨文,距今才3000年,而这块刻石却出现在4000年前,4000年前就已经出现了古文字,这是好值得炫耀的事呀!

岣嵝山,晋代郭朴注《山海经》有“今衡山在衡阳湘南县,南岳也。俗谓之岣嵝山。”唐代,南岳还只有五个峰名,到唐末李冲昭道士著《南岳小录》仍如此。即祝融、紫盖、云密、石廪、天柱等五峰,韩愈的岣嵝山,实泛指衡山。

与韩愈大约同时的著名诗人,曾贬为常德刺史的刘禹锡也有禹碑诗:“传闻祝融峰,上有神禹铭。古石琅矸姿,秘文龙虎形。”指禹碑在祝融峰,大约也属泛指。

如今,那块用铁栏杆保护起来的清代康熙时的禹碑,刻着七十二字鸟头越文,矗立在一块巨大的黝黑的花岗石岩上。为了南岳“禹碑”,自宋至清,文人学者们纷纷考证,打了多次笔墨官司,宋代的金石家吴玉晋,明代的理学家谌甘泉、清初的哲学家顾亭林都参战了。

在地理位置上,岣嵝峰雄峙三楚,遥接朱炎,坐收洞庭,俯瞰湘江,仰摩列星,巍巍峨峨,莽莽苍苍,早在公元前两千多年就作为国内名山而载入史册。在历代史册中,翻阅《山海经》、《史记》、《湘水注》、《金石萃编》、《古今图书集成》以及《湖南通志》、《南岳志》,均可看到有关神奇岣嵝峰的记述。上至上古时代的神农、轩辕、远古时代的唐尧、虞舜、夏禹,下至唐代韩愈、刘禹锡、宋代张轼、朱熹、明代湛若水、王夫之、清代魏源、彭玉麟等,都曾在岣嵝峰留下了闪光的足迹,他们或巡视观风、或治水救民、或考古揽胜、或访友讲学、或重修庙宇,既为后世留下了丰富的神话传说和宝贵的文化遗产,也给千古名山岣嵝峰增添了无限的光彩。

雁城的市民和驴友,你可以选择一个周末,自驾或乘车从市内出发,沿107国道北行15公里,经过集兵滩镇直抵岣嵝峰,往返仅有70多公里。这里山清水秀,风光旖旎,走出闹市,亲近自然,远足徒步,登山旅游,此地皆是理想的去处,适合衡阳人作一日游。

此心未肯负山水,登临岣嵝便是春。有位资深驴友甚至认为:不到岣嵝峰,不算衡阳人!呵呵,别太认真,看看再说吧。