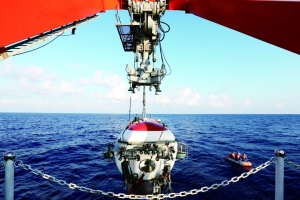

26日第一潜,“蛟龙”号带回了16升近底海水水样,8管短柱状沉积物样品,2块岩石样品,拍摄了一些高清视频和图片资料。

本次下潜和作业过程中,下潜团队对潜水器的航行控制、均衡调节、水声通信和定位、机械手及作业工具进行了全面测试,完成了潜水器技术状态确认。

“蛟龙”号载人潜水器26日进行南海今年第一潜,中国大洋38航次第二航段科考全面展开。“蛟龙”号将在南海探寻哪些科学奥秘?科学家们在本航段将向哪些科学目标挺进?本航段两位首席科学家杨耀民和石学法进行了解答。

■首次调查

1000米级“多金属结核”

“4月25日我们抵达南海作业区后,首先利用温盐深仪(CTD)获取海水温度、盐度、水深度的变化,利用箱式取样器获取海底沉积物样品,‘蛟龙’号进行本航段首次下潜,在南海北部预选区开展1000米级多金属结核采集试验区选址调查。”杨耀民说。

多金属结核是一种海底矿产资源,多分布在4000-6000米水深的海底,主要成分为锰和铁,有核心并有不断向外生长的纹层,因而也称“锰结核”,后来人们从中分析出铜、钴、镍、铅、锌、铝和稀土元素等数十种金属成分,因此称为“多金属结核”。

杨耀民说,此次1000米级多金属结核采集试验区选址调查,为我国1000米级多金属结核试采工程试验提供支撑,开展试采环境影响评价,有利于我国科学认识深海采矿对环境的影响,进一步发展环境友好型的深海采矿技术,最终实现深海采矿与环境保护之间的平衡。“目前,国际上还没有国家开展过全系统采矿试验。同时,相比陆地上,深海的采矿更依赖科技发展。”杨耀民说。

■验证假说

揭示海山链成因

南海水深海阔、海底地形多样,蕴藏着众多科学奥秘。石学法说:“本航段的科学调查,将随‘蛟龙’号考察南海中部的海山链区和南海东北部的陆坡区,以海洋地质学考察为主,兼顾海洋生物学考察。”

石学法说,海山链区考察将选择海山链上的一座典型海山,“蛟龙”号从山底到山顶沿一个断面进行调查,系统采集新鲜的玄武岩样品,同时进行近底观察、拍摄海底地形地貌和巨型底栖生物图像,并采集沉积物和近底层海水样品,使用多参数环境传感器测量海底环境参数。

海山指孤立的海底高地,地形高差大于1000米。海山链则指由多个互不相连的海山、海丘按一定方向排列构成的大型地理实体。

“海山链潜次的主要科学目标,是要推进南海海山链成因这一重大科学问题的解决。”石学法说,通过对“蛟龙”号下潜在海山上精确采集到的岩石样品,开展详细的年代学、矿物学和地球化学等研究,可望阐明南海新生代扩张期后在遗迹扩张中心处海山链的成因,验证之前我国科学家提出的假说,进一步揭示南海扩张期后的构造演化规律。

■精确作业

载人深潜“与众不同”

“前期调查工作主要依靠拖网等调查多金属结核,‘蛟龙’号载人深潜‘与众不同’,最突出的特点是能在深海高精度定点和精确作业。同时,让科学家亲临海底现场,增加切身感受,同样有助于科学研究。”杨耀民说。

对于1000米级多金属结核采集选址调查,接下来的多个潜次中,“蛟龙”号将近底航行、观察、拍摄多金属结核和巨型底栖生物高清视像和照片;同步采集多参数环境数据;采集多金属结核样品、岩石样品、沉积物样品、水样与巨型底栖生物样品;进行土工力学原位测量和测深侧扫作业。

南海海洋地质学和海洋生物学调查方面,“蛟龙”号将进行水体与底栖大型生物样品采集;利用“蛟龙”号在南海北部陆坡开展近底观察、调查,获取高清视像、地形地貌特征,获取沉积物和岩石样品;利用“蛟龙”号在海山链上的海山沿着底部爬到顶部,获取高清视像、地形地貌特征。

综合新华社消息