在当天大会审议阶段,世界遗产委员会多个委员国代表先后发言,对良渚古城遗址突出的普遍价值、真实性和完整性给予高度评价。随后,所有委员国一致同意将该项目列入世界遗产名录。

世界遗产委员会表示,良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献。遗址真实地展现了新石器时代长江下游稻作文明的发展程度,揭示了良渚古城遗址作为新石器时代早期区域城市文明的全景,符合世界遗产的真实性和完整性要求。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市,是太湖流域一个早期区域性国家的权力与信仰中心。遗产构成要素包括公元前3300年至公元前2300年的城址、功能复杂的外围水利工程和同时期分等级墓地(含祭坛)。同时,一系列以象征其信仰体系的玉器为代表的出土文物也为其内涵及价值提供了有力佐证。

本届世界遗产大会6月30日在巴库开幕,将于7月10日闭幕。中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)5日通过审议,被列入世界遗产名录。

世界遗产大会是联合国教科文组织世界遗产委员会例会,每年召开一次。中国自1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来,已成为全球世界遗产数量增长最快的国家之一。

A.良渚古城申遗有何意义

良渚古城遗址从学术上实证了中华5000多年文明史。中华文明历史悠久,底蕴深厚。然而由于种种原因,在国际社会仍不时出现一些杂音,认为中华文明应从发现甲骨文的商代算起,也就是说能实证的只有3500年左右。

在本次会议上,与会的各委员国一致认为良渚古城遗址为实证中华5000多年文明提供了无可辩驳的实物依据和确凿的学术支撑,填补了《世界遗产名录》东亚地区新石器时代考古遗址的空缺,在人类文明发展史上堪称早期城市文明的杰出范例,为世人认识真实、全面的古代中国和现代中国提供了又一个独特的历史文化窗口。良渚古城遗址申遗成功,表明了它的突出普遍价值、真实性和完整性在国际上得到了高度肯定,意味着它所代表的中华5000多年文明在国际上得到了广泛认可,意义重大。

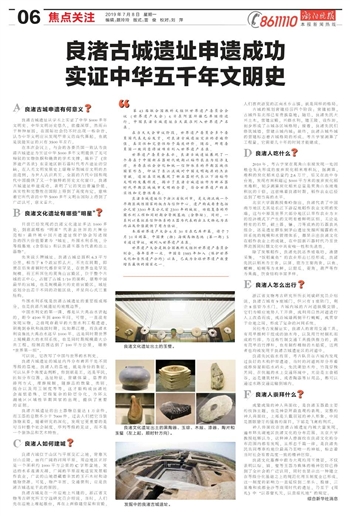

B.良渚文化遗址有哪些“明星”

目前已经发现的良渚文化遗址多达1000多处,到底派哪些“明星”代表去世界的大舞台亮相?最终被中国古迹遗址保护协会写进报告的四大价值要素为“城址、外围水利系统、分等级墓地(含祭坛)和以良渚玉器为代表的出土器物”。

先来说头牌城址。良渚古城总面积6.3平方公里,相当于8个故宫那么大。不光在同期,即便在后来青铜时代都非常罕见,在世界也是罕见规模。而王所居住的莫角山宫殿区,位于整个古城的正中心,占据了古城1/10的面积,堪称中国最早的宫城,也是规模最大的史前宫殿区。城址还划分出若干不同的功能区块,并呈向心式三重结构。

外围水利系统是良渚古城遗址的重要组成部分,也是良渚古城遗址的地理边界。

中国水利史的第一课,都是从大禹治水讲起的,距今4100年到4000年间。可惜,一直没有发现实物。之前现存最早的大型水利工程遗迹,则晚到春秋和战国时期,比如都江堰。而良渚水利设施比大禹治水还早1000年。这是同时期世界上规模最大的水坝系统,也是同时期规模最大公共工程,控制范围达到了100平方公里, 堪称“世界第一坝”。

可以说,它改写了中国与世界的水利史。

良渚古城遗址的城址内外分布着若干处不同等级的墓地。良渚人的墓地,就是身份的象征,可以从多个角度去判断,你到底是王,还是平民,比如分布位置、选址特征、营建体量、墓葬的排列方式、埋葬规制、随葬品的数量、类别、组合以及用玉制度等等,这才能构成良渚社会高低悬殊、层级复杂的阶层分化,为环太湖地区区域性早期国家的出现,提供了重要的证据。

良渚古城遗址的出土器物总量达1万余件,而玉器的总数不少于7000件。过去人们把它当装饰物来看,随着研究的深化,发现它更重要的是对当时整个社会制度、序列等级的见证,而不是一个装饰品和艺术特性。

C.良渚人如何建城

良渚古城位于山区与平原交汇之地,背靠天目山丘陵,面向广阔的河网平原,周边地区正好是一个面积约1000平方公里的C字形盆地。发达的水系连通太湖,广阔的平原湿地适宜发展稻作农业,广袤的山地潜藏着丰富的玉石木材和动植物资源。可见,物产丰富、交通便利,应是良渚古城选址于此的原因。

良渚古城是在一片湿地上兴建的,浙江省文物考古研究所王宁远研究员介绍说,当时,人们先在湿地上堆起墩台,再在上面修建房屋和宫殿。人们喜欢游览的江南水乡古镇,就是同样的格局。

古城的规划营建经历四个阶段:营建初期,古城外东北部已有贵族墓地;随后,良渚先民大兴土木,营建宫殿,兴修水利,建王陵、设作坊,初步形成了古城各区域格局;接着,良渚先民们修筑城墙,营建古城内城;最终,良渚古城外城的营建标志着古城格局的形成。考古学家测算了工程量,它需要几十年的时间才能建成。

D.良渚人吃什么

2010年,考古学家在莫角山东坡发现一处因粮仓失火形成的废弃炭化稻米堆积坑,据测算,堆积的炭化稻米总量约2.6万斤。后又在池中寺台地,发现有面积超过5000平方米的废弃炭化稻米堆积,初步测算炭化稻米总量是莫角山东坡堆积坑的十倍,这意味着良渚时期,稻作农业已经达到了相当高的水平。

北京大学副教授秦岭指出,良渚代表了中国南方地区尤其是长江下游湿地稻作农业文明的发端,这与中原及世界大部分地区以旱作农业为主的经济模式下产生的文明有着鲜明区别。无论是特有的石犁、破土器、镰、刀等成熟的石器农具组合,还是遗址群东侧茅山遗址发掘所揭露的水田系统的规模和水管理体系,都显示出良渚文化在稻作农业上的成就,在中国新石器时代乃至世界范围同时期文化中具有唯一性和先进性。

除了发展稻作,良渚先民还养殖栽培,渔猎采集,“饭稻羹鱼”的农业形态已经形成。良渚先民以稻米为主食,以猪、鹿为主要肉食,以鱼、螺蛳、蛤蜊等为水鲜,以甜瓜、菱角、葫芦等作为果蔬,饮食结构丰富多样。

E.良渚人怎么出行

浙江省文物考古研究所所长刘斌研究员介绍说,良渚古城有9座城门,但只有1座陆门,剩余8座皆为水门。古城内城的古河道纵横交错,它们为顺应地势人工开凿,或利用自然河道进行人工改造而成,或沿城墙两侧平行蜿蜒,或贯穿于台地之间,形成了复杂的河网系统。

另经考古发掘证实,良渚人的常用交通工具,有用单根树干挖成的独木舟,以及用竹材捆扎而成的竹排。为这些竹制交通工具提供推力的,既有简单的竹撑杆,也有制作精细的木船桨。这两者也均被发现于良渚古城遗址区的河道中。

良渚先民临水而居。考古队员在古城内发现过良好的木构护岸遗迹。当时的河道两岸分布着成排房屋和临水码头,先民乘独木舟、竹筏穿梭其间。在优越的水上交通环境中,无论是主食稻谷,还是建筑材料,或者陶器等日用品,都可以通过水路交通运输到城内。

F.良渚人崇拜什么

或繁或简的神人兽面纹,是良渚玉器最主要的纹饰主题,也是神崇拜最直观的表现。完整的神人兽面纹,上部是头戴羽冠的神人形象,中间是圆眼獠牙的猛兽的面目,下部是飞禽的利爪。

神人兽面纹在良渚古城遗址内被大量发现,遍布环太湖地区良渚文化的分布范围。北京大学教授赵辉认为,这种神人兽面纹在良渚文化的分布范围内都有发现,且形态千篇一律,是良渚先民共同尊奉的地位最高乃至唯一的神祇,标志着当时社会有着高度一致的精神信仰。

良渚文化墓葬中蔚为大观的用玉情景,不仅表明以琮、钺、璧等玉器为载体的精神信仰已得到了全社会的广泛认同,同时也显示出一种建立在等级分化基础之上的规范化用玉制度业已形成。这一制度的影响力一直延续到二里头、殷墟、三星堆和成都金沙等商周时代的遗址,乃至于《周礼》中“以苍璧礼天,以黄琮礼地”的规定。

综合新华社消息