据中国载人航天工程办公室消息,11月8日1时16分,经过约6.5小时的出舱活动,神舟十三号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员翟志刚、航天员王亚平安全返回天和核心舱,标志着神舟十三号航天员乘组第一次出舱活动取得圆满成功。王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员。

载人航天工程办公室介绍,航天员出舱活动期间,天地间大力协同、舱内外密切配合,先后完成了机械臂悬挂装置与转接件安装、舱外典型动作测试等任务,全过程顺利圆满,进一步检验了我国新一代舱外航天服的功能性能,检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性。这是空间站阶段第三次航天员出舱活动,是神舟十三号航天员乘组首次出舱活动。中国载人航天工程新闻发言人、载人航天工程办公室副主任林西强此前表示,神舟十三号航天员将在轨驻留6个月,预计将进行2至3次出舱活动,为后续空间站建造任务作准备。

新款舱外航天服提升任务可靠性

今年10月16日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射神舟十三号载人飞船,3名航天员顺利进驻空间站组合体。在此后的20多天里,航天员们先后开展了货运飞船物资转移、空间站组合体管理、新上行舱外服启封和测试、在轨医学检查、失重防护锻炼、空间试(实)验等日常工作,并进行了在轨紧急撤离、机械臂操作、医疗救护演练等在轨训练项目。

针对此次出舱任务,航天员们作了精心准备,如拆包取出脚限定器、安全绳、电动螺丝刀等出舱工具,开展体能训练、身体检查,还有试穿舱外航天服、检查舱外机械臂等。值得注意的是,这次王亚平穿上了新款舱外航天服,与之前的“太空蓝”“国旗红”舱外航天服不同,这款舱外航天服有国旗上星星的金黄色。航天专家表示,这3套舱外航天服都是同一个批次生产的,功能性能完全一样,都适用于男性、女性航天员,虽然每次只有两名航天员出舱,但多一套航天服就增加了一套备份,提升了任务的可靠性。

中国女性舱外太空行走第一步

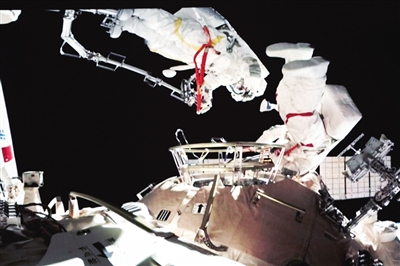

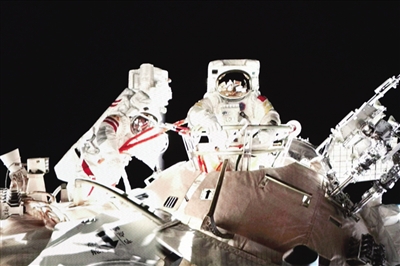

11月7日18时51分,翟志刚成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门。20时28分,翟志刚、王亚平先后从天和核心舱节点舱成功出舱。

翟志刚是我国首位出舱航天员,2008年他在执行神舟七号载人飞行任务时向地面报告“我已出舱、感觉良好”。这句振奋人心的话,还有他在舱外手持五星红旗的画面,鼓舞了亿万国人。如今他再次出舱活动,顺利打开舱门进入太空,对着天和核心舱的全景相机挥手,自信地报告:“我是01,我已出舱,感觉良好!”北京航天飞行控制中心的工作大厅里传来热烈的掌声。

这是中国航天史上首次有女航天员参加的出舱活动,王亚平成为我国首位出舱活动的女航天员,迈出了中国女性舱外太空行走第一步。当翟志刚报告“感觉良好”后,王亚平也向地面报告“我一会儿出舱,感觉良好!”随后,她也顺利进入了舱外太空。此次负责在舱内配合支持出舱航天员开展舱外操作的叶光富也报告“我下次出舱,感觉良好!”

“感觉良好”是一种航天精神的传承。2003年,我国首次载人航天飞行神舟五号任务时,航天英雄杨利伟在返回地面后,沉着自信地告诉大家“感觉良好”。

转接头“四两拨千斤”

此次出舱活动中,由航天科技集团五院(以下简称五院)抓总研制的空间站核心舱机械臂再次耀眼亮相,托举航天员到达指定位置开展出舱操作,顺利完成了机械臂级联装置的安装工作,为后续实现擎天巨臂的组合打下扎实基础。

空间站机械臂是我国航天事业发展的新领域之一,双臂组合转接件将帮助两个形态截然不同的机械臂完成转接,保证组合机械臂具备承载更大载荷进行大范围转移的能力,它的突破与创新向世界展示了中国智慧和中国力量。

此次出舱活动的“主角”——机械臂级联装置由双臂组合转接件和悬挂装置组成,是空间站机械臂实现组合动作的关键装备。其中,双臂组合转接件更是被空间站型号研制人员形象地比喻为“宇宙级机械臂转接头”。

五院空间站机械臂飞控负责人高升介绍,空间站机械臂由核心舱机械臂(大臂)和“问天”实验舱机械臂(小臂)组成。按照空间站关键技术验证及建造阶段的任务规划,实验舱机械臂将随“问天”实验舱一起发射入轨,并将在太空中与核心舱机械臂完成“大小臂在轨组合”的亮眼操作。操作过程中,实现组合的关键装置就是双臂组合转接件。然而,由于长度为10米的核心舱机械臂和长度为5米的实验舱机械臂“体型”差异较大,因此端口设计也有较大差别。

如何做好两个机械臂的对接,实现“1+1=1”的效果?五院的研制团队将小小的“宇宙级机械臂转接头”从创意变成了“四两拨千斤”的科技神器——它不仅有助于完成两个机械臂的接口互连,还实现了两者间电气和信息的互通,在恶劣的太空环境中安全打通两个机械臂之间的“任督二脉”。

完成在轨任务便可收“刀”回“鞘”

在机械臂级联装置安装过程中,首先安装在核心舱舱壁上的悬挂装置带有巧妙的抱爪结构,用于捕获和存放双臂组合转接件,并为它提供供电保证。

完成悬挂装置安装后,航天员翟志刚轻推双臂组合转接件进入卡口位置,悬挂装置在指令的遥控下,通过抱爪结构准确地将转接件抓住,并将其“拥入怀中”。

那么,双臂组合转接件和悬挂装置到底是什么关系呢?据五院空间站机械臂悬挂装置主管设计师高翔宇介绍,双臂组合转接件好比“刀剑”,悬挂装置则好比“刀鞘”。未来,当两个空间站机械臂开展对接工作时,核心舱机械臂(大臂)将主动探向双臂组合转接件,通过末端视觉相机识别靶标,将转接件从悬挂装置上精准取出,进而完成与“问天”实验舱机械臂的组合,形成更长、更稳定的灵巧型空间机器人。

届时,空间站机械臂可达范围直接拓展为14.5米,活动范围可直接覆盖空间站三个舱段,随时实现对空间站舱体表面的巡检。同时,机械臂在组合对接状态下完成在轨任务后,又要重新分为大小机械臂两个部分,此时双臂组合转接件自然是收“刀”入“鞘”,由核心舱机械臂主动将双臂组合转接件重新放回悬挂装置中。

“未来,在空间站完成三舱组合后,航天员出舱任务大部分将由组合臂的形式完成。”五院空间站机械臂双臂组合转接件主管设计师朱超憧憬着两个机械臂组装起来的壮观模样并感慨道。

后续,空间站机械臂将通过双臂组合转接件实现两个机械臂的组装,进而完成高难度、更加多样化的任务目标。

相关链接

完美“飞天”仰仗全宇宙最酷飞船试驾员

航天员翟志刚、航天员王亚平开展神舟十三号航天员乘组第一次出舱活动,顺利完成机械臂级联装置安装工作,举国关注,举世瞩目。

令很多人想不到的是,航天员完美做出每一个动作、每一个细节的背后,都离不开飞船工程师团队在地面进行的成百上千次模拟和演练。

载人航天,人命关天。

飞船工程师不是一个单独的岗位,往往由五院神舟团队中的系统总体、电总体、机械总体设计师兼任。

从神舟载人飞船设计、生产,再到发射、返回,飞船工程师团队始终是飞船最亲密的陪伴者。

航天器中各种复杂的操作平台、操作界面,不能仅靠航天员自己摸索或对照纸面教程学习。飞船工程师就是航天员的替身,在型号开展地面测试时代替航天员进行各项测试工作,以检验仪表显示、手动操作、故障处置等方面是否满足要求。

“作为航天产品的设计者和改进者,我们必须对每一个细节了然于胸,对飞船上的每一个部件、测试中的每一条手控指令如数家珍。”五院神舟载人飞船系统总体副主任设计师高旭说。

测试是航天器型号的常规工作,但对飞船工程师而言,入舱即须转变角色。“为了满足工效学的设计要求,让航天员能够更好地开展工作,我们需要从设计师转变为使用者,去发现航天器产品的问题,并给设计团队提出反馈,实现产品设计的进一步优化。”五院神舟载人飞船系统主管设计师明章鹏将这个过程比作试驾,当飞船工程师和航天器互动时,要帮助航天员了解和熟悉航天器的“脾气秉性”,确保每一艘“生命之舟”安全往返。

神舟十二号安全返回,神舟十三号成功发射,神舟十四号待命出征,随着“滚动发射”模式逐步确立,飞船工程师的工作压力成倍增加。

载人飞船操作复杂,每次任务往往是上百条手控指令和百余个操作动作的组合,而且指令发布要求极为苛刻,间隔最小为5秒,每个指令必须分秒不差,容不得半点犹豫和马虎。

面对常人难以应对的严苛操作,“90后”肖雪迪在经过一年历练后,已然成为飞船工程师中的“老手”。“这一份荣耀的兼任工作,伴随而来的也是如山重任。这届年轻人能扛事。”载人飞船飞控负责人杨海峰在提及这些年轻飞船工程师时不由得动容。

从2011年至今,10年间,飞船工程师团队零差错地保障了神舟八号至神舟十三号6个型号的发射任务,累计进舱千余次。综合新华网消息