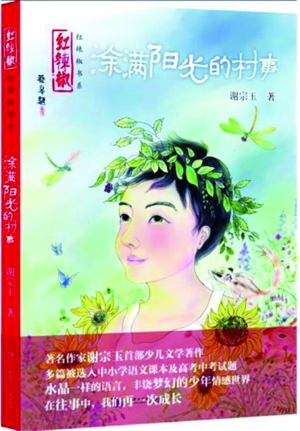

故里草木深

——读谢宗玉的《涂满阳光的村事》

封底右下角上架指南上,标注得非常清晰——“少儿文学”,而年纪一大把的我却天天痴痴傻傻地捧着,将书从头到尾一字不落看了两遍,连作者的简介都仔仔细细看了,尽管作者是熟人,是我们的谢老师。

合上书页,纳闷得直想拨通老师的电话,问个究竟。老师是位大作家,更是枚粗粝的大老爷们儿,笔触怎可细腻如少女游离指尖的发丝,想象力怎可天马行空如少女枕边幽怨的梦幻?脑子里常浮现一场景,每每都忍不住掩嘴窃笑。夜深人静,身板高大神情威严的谢老师正勾背挑灯,圆实粗笨的手指呈兰花状,轻拈一绣花针一针一线,一线一针细细穿、丝丝引,专注的神情,细腻的心思,绝不亚于胡令能笔下的婉约绣娘,身下的绣障何止引得黄莺下柳条。

洋洋洒洒十三万字,六十篇形色各异的描写,字字句句,一段一章,浸透了浓浓的乡土气息,如一坛陈年老酒,将多年蛰伏于钢筋水泥丛林的我灌醒。麻木到再也感知不到四季,混沌度日的我,竟又能清晰地嗅到烈日下鱼塘边弥漫的甜甜草香味,看到年少的自己在半晴半雨的天空下奔跑嚎叫的身影,回到那一个个一家人围坐火炉的雪夜,看着炉火把手指照成玉的模样,将脸庞映成年画的色彩。

农村的孩子,从小到大,身侧都会飞舞着许多小飞物,如麻雀、蜻蜓、布谷鸟、叫天子……这些见怪不怪,看似平常的小飞物,在老师的笔下一个个都灵魂附体,伴随那个阳光、羞涩、敏感的小男孩一起欢笑,一起叫唤,一起哭泣,一起恓惶。

记忆中的豆娘,也就是形似蜻蜓比蜻蜓略小些的一类飞物,老师笔下的豆娘成了“前世受了冤屈的绝色女子,因思谋不出报复的法子,今世化作豆娘,一副柔柔弱弱、哀哀怨怨的模样,让人看了,再粗粝的心也一下子汤汤水水起来,柔软得不行……”这样的豆娘,让小男孩太过怜爱,呆呆地与之独处,看着它们款款地飞,无声无息地飞,一点点地把自己的魂儿勾走。末了,寂寞就像潮水般从四面八方涌来,被淹没的小男孩,只能无助地放声恸哭。

懂音律善合唱的秧雀,将每个酷暑难当的日子都啁啾得清凉如许。塘边钓鱼时在头顶团飞的蜻蜓,让小男孩挨过了一个又一个寂寞漫长的午后。每年捉金脊蜂的季节,都是撒播爱的时节,最不怕痛,捉蜂最多的小男孩成了村里的英雄,那时候痴痴的他还不懂爱情,傻傻地以为,把金脊蜂送给村里最可爱的女孩,女孩就会一辈子跟他在一起。

豌豆成了会伤心的植物,“从一出生,就是一副伤心的模样,披着一身伤心的绿”,“还有它一根根游丝般的触须,就像一声声叹息”,“唯独豌豆长得如红楼里的林妹妹,一场雪后必有一场痛,一场病”。读到《豌豆》这篇,我整个人都不好了,老师将一整坡伤心的豌豆种进书里,也将忧郁种满了我的心田。和老师一样,很遗憾自己不能打破人物之界,不能长成一株植物。如果能,我就可以问问豌豆,它为何要长得如此伤心,一生的虚柔、懦弱,到了最后,是怎样凝聚成一颗坚硬饱满的结果的。

万物有灵。不是吗?永远一棵修心炼性姿态的棕树,它远离莺莺燕燕花花草草,寡合于人的特质,即使生活在喧嚣闹市,它们也会高挺云端,留给自己一片小小的清净蓝天。在苦难中磨砺,在磨砺中等待结束的车前草,生命坚韧到让人心疼。味道清苦却涤秽明心的苦瓜,虽一辈子一副苦相,到老时黄了裂了,却包藏一捧沁人的甜瓤……

故乡艳阳下的日子光影婆娑。青蛙跃上浮莲。嫁进村三天后,丈夫就被抓了丁的厅屋婆婆,如光柱里的一圈尘埃,在世间漂浮一遭。阳光暴像沙尘般肆无忌惮打在皮肉上,一垄子半大不大的伢子光着膀子,朝着秧田里的兰花妹妹傻傻地笑。窗台上逆光中的那只猫,让躺在床上的三岁小男孩平生第一次体会到什么叫恐惧……

故乡飘雪的日子,冷得彻心彻骨,但母亲在家的时候,再大的风雪,小男孩的心都暖得烫贴。

干不完的农活,捉不完的鱼儿,欢乐的童年,忧郁的岁月……可是,一切的一切,如死了的池塘,荒废的西墙,面目全非的村庄。小男孩回不去了。我们都回不去了。