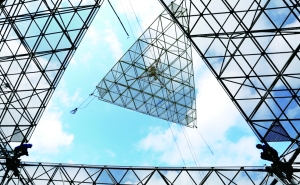

这个被誉为中国“天眼”的望远镜的官方名称是“500米口径球面射电望远镜”,英文简称刚好是FAST,它建成后将是世界最大单口径射电望远镜,接收面积相当于近30个足球场大小。

FAST如何观察外太空?它为何建在贵州山洼洼里?它能不能发现外星人?

FAST能看多远

?

射电,是比红外线频率更低的电磁波段。射电望远镜,跟收卫星信号的天线锅类似,通过“锅”的反射聚焦,把几平方米到几千平方米的信号聚拢到一点上。

中国科学院国家天文台FAST工程首席科学家、总工程师南仁东说:“宇宙空间混杂各种辐射,遥远的信号像雷声中的蝉鸣,没有超级灵敏的‘耳朵’,根本就分辨不出来。”

半个多世纪以来,所有射电望远镜收集的能量尚翻不动一页纸。

要想获得更远、更微弱的射电,“阅读”到宇宙深处的信息,就需要更大口径的射电望远镜。简言之,就是“锅”越大,星际穿越的距离就越远。

专家们指出,与德国波恩100米口径望远镜相比,FAST灵敏度提高约10倍。这意味着,远在百亿光年外的射电信号,FAST也有可能“捕捉”到。

贵州的山洼洼有啥好

?

打开卫星地图,贵州平塘县的地貌好似布满褶皱的大象皮肤。再提高分辨率,就能看到大大小小的“漏斗”——“天坑”群。其中有一个就是科学家寻觅十载为这个最大望远镜找的“家”。

1993年,包括中国在内的十国天文学家提出建造新一代射电“大望远镜”的倡议,旨在回溯原初宇宙,解答天文学中的众多难题。1995年底,射电“大望远镜”中国推进委员会,提出了利用贵州喀斯特洼地建造球反射面的“喀斯特工程”概念。

此后,科学家们在当地居民的帮助下,跋山涉水勘察选址。经过反复筛选,最终在平塘县克度镇找到了“大窝凼”——最适合硕大“天眼”的深深的“眼窝”。

之所以选址“大窝凼”有三方面原因,一是地貌最接近FAST的造型,工程开挖量最小;二是这里的喀斯特地质可以保障雨水向地下渗透,不会在表面淤积而损坏和腐蚀望远镜;三是射电望远镜需要一处“静土”,“大窝凼”附近5千米半径之内没有一个乡镇,无线电环境理想。

据了解,为保护好FAST,贵州省今年将对其核心区内的近万人实施整体搬迁。

能否看到“外星人”

?

FAST那么灵敏,它能接收到遥远的世界里发过来的极其微弱的“外星人”的信号,甚至找到“外星人”么?

中国天文学会理事长、中国科学院院士武向平认为:“FAST能从宇宙的今天看到很远的地方去,有助揭开宇宙起源之谜,甚至是‘地外文明’。”

天文学家赵之珩认为,射电波段的观测,推动了地球人对宇宙的理解,如20世纪60年代四大发现:宇宙微波背景辐射、类星体、脉冲星和星际有机分子。现代天文学上的“两暗一黑”(即暗物质、暗能量、黑洞)还存在着许多的谜团。FAST接收和放大它们发来的微弱信号,有助于揭开这些谜团。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成表示,FAST是我国具有自主知识产权的科学设备,对国际同类设备将保持20年以上领先水平。它将探测宇宙中遥远的信号、物质,例如电磁波、微波、激光、宇宙中的各种气体、有机物、星际物质、恒星等的辐射信息。它将对脉冲星、类星体等各种暗弱辐射源进行更精密观测,对它们的物质结构、产生机制进行深入探索,有望对认识宇宙起源与演化过程作出贡献。“宇宙中的生命体或高智商‘外星人’若存在,他们的产生、遗留之信息,若存在于浩瀚天宇中,也有可能被FAST探测并接收到。”

美国《大众科学》月刊网站报道称,这架望远镜投入使用后,研究人员将得以继续探寻银河系的生命。

链接:

射电望远镜的前世今生

天文望远镜的发展经历了从小口径到大口径,从短到长的演变。现在来看,天文望远镜的发展主要集中在两个方向,一个是“上天”,一个是“占地”。由于地球大气的影响,大部分短波长的紫外线和X射线都无法观测,所以就只能利用航天技术将望远镜送到外太空,其中开普勒望远镜、哈勃空间望远镜都是此类。所谓“占地”指的是地面望远镜,比如我国目前正在建设中的射电望远镜FAST。

射电望远镜作为天文望远镜的一种,其发展过程同样代表了人类探索宇宙的进步。直到1873年,麦克斯韦的著作《电磁理论》问世,系统全面地阐述了电磁场理论,人们才恍然大悟:原来光也是一种电磁波,并且在长长的电磁波谱上,可见光只占极小一部分。进入20世纪,科学家在测量地球电离层的高度时发现:波长短于60米的电磁波在穿过电离层时,几乎全部一去不回头。这一现象让研究者们脑洞大开:既然波长短于60米的电磁波能从地球毫无遮挡地冲向宇宙,反过来,来自宇宙的类似电磁波或许也能穿过大气层抵达地球。就这样,人类观测宇宙无线电的大幕就此拉开。1931年,美国贝尔实验室用天线阵接收到了来自银河系中心的无线电波。从此,射电天文学正式诞生了。此后数十年,脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射和星际有机分子相继“浮出水面”。

目前,除了中国在建的“天眼”FAST工程,在两年之后全称为“平方公里阵列射电望远镜”的SKA项目也将会开工。毕业于北京大学天文学系,现在澳大利亚联邦科学与工业研究组织天文与空间科学研究所(CASS)进行博士后研究的青年天文学者代实,正是SKA项目的成员。据他介绍,SKA将由建造在澳大利亚和南非的数千个较小的天线组成,约2030年投入使用,有望成为人类有史以来最大的望远镜。 据新华网