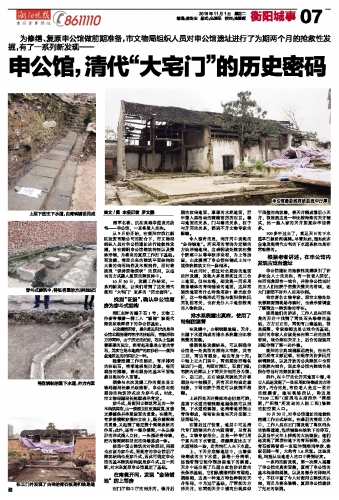

穿斗式建筑中,特征明显的方形柱础石

土层下的主下水道,由青砖铺设而成

特别烧制的副下水道,外方内圆

■文/图 本报记者 罗文鹏

湘军名将、抗法英雄申道发的故宅——申公馆,一直备受人关注。

从9月份开始,在衡阳市滨江新区投资有限公司的配合下,市文物局组织人员对申公馆遗址进行抢救性发掘,旨在探明申公馆建筑特征以及整体形制,为将来的复原工作打下基础。而发掘、清理出来的建筑平面结构和大量的砖石构件及木梁残件,届时将按照“保持原物原状”的原则,以适当的方式融入复原的建筑体中。

10月30日,发掘工作结束,一系列新发现,让我们看到了这处清代衡阳“大宅门”更多的“历史密码”。

找到“证据”,确认申公馆厢房为穿斗式结构

湘江东岸的癞子石1号,文物工作者带领着一群工人“解剖”被现代建筑垃圾深埋下的申公馆基址。

从发掘情况看,最先重见阳光的是申公馆北厢房排列有序的柱础石,有鼓形和方形两种,由于历史的沉淀,石头上包裹着厚厚的灰尘,粗看起来像是古老的青石,其实它是本地盛产的红砂岩——衡阳盆地常见的沉积岩之一种。

随着挖掘工作的推进,有序排列的柱础石,清晰地表现出走廊、每间厢房的隔墙,将北厢房的基本平面轮廓呈现在今人面前。

据参与本次发掘工作的衡东县文物局副局长秦光政推断,申公馆北侧厢房的构筑形式应为穿斗式。对此,市文物局副局长陈默表示肯定。

穿斗式,是衡阳古建筑常见的一种木构筑类型,由一根根立柱直通屋顶,直接支撑檩条并承受屋面的重量;在横向,有多根横梁穿插在立柱上,既分解梁架的重量,又起到了稳定整个梁架系统的作用;此外,还有一部分横梁,一头以榫卯的形式插入立柱,一头插进青砖墙,把内部梁架和坚固的砖墙连成一体。

按照中国古建筑的对称原则,南厢也应该为穿斗式,而现存的申公馆后厅建筑结构也是穿斗式,因此可确定申公馆的基本建筑结构就是穿斗式。这一判断,对未来复原申公馆奠定了基础。

在南侧开间,发现“金砖铺地”的上等房

在门厅和中厅的南开间,砸开后期的红砖地面、厚厚的水泥地面,百年前人类活动的踩踏面历历在目。墙与地面的关系,门与墙的关系,柱子与开间的关系,都逃不开文物专家的眼睛。

令人惊奇的是,南开间中发现的“金砖铺地”。所采用的青砖为定制的方块形铺地砖,这表明该处建筑在整个院落中从尊卑秩序来看,为上等房屋,由此摸清了申公馆在制式上与中国传统建筑文化一脉相承。

与此同时,经过对北厢房的地面进行发掘,发现大多是夯实过的三合土地面。但在东端,却发现一间采用建造墙体的青砖铺设的地面,这异常装饰地面有什么特殊用途?秦光政分析,这一特殊形式可能与衡阳传统民间礼俗有关,也许是仆人中地位较高的人物住房。

排水系统露出真容,使用了特制的涵管

在发掘中,由铜钱眼地漏、天井、主副下水道构成的排水系统露出比较完整的面貌。

根据现场发掘结果,可以明确申公馆是一处典型的湘南大宅院,共有三进,两边有厢房,每边有房十间;中轴上正大门居中,两侧厢房西端各设边门一道,均面对湘江,石质门框;宅院内进深以上下两天井相间分为前、中、后三进,左右设纵向狭长天井将厢房与中轴隔开,所有天井均设走廊相接,下雨在院子里走可以做到不湿脚。

上述四处天井整体形态仍然可辨,连通下水道的铜钱眼地漏依然可以找到,下水道经解剖,还清晰地看到由青砖砌成,弯弯曲曲地在天井底部土层里延伸。

在前后过厅位置,地层中可见清代专门烧制的外方内圆涵管,呈青灰色。文物专家指出,这是一种专门用于室内的下水管道,埋藏深度比主下水道稍浅一些,走向均汇入主下水道。

上、下天井底部地层中,由墙体砖砌成的主下水道,脉络十分清晰,还能看到它延伸到房屋地下的痕迹。天井中还出现了几道由红色砂岩质的长条形基础,它们纵横排列很有规范。据推测,这是一种地方特色鲜明的天井布局,中为过厅基础,厅两侧为方形天井,在两侧天井中横向出现类似于照壁的构筑墙,将天井隔成前后小天井,很显然这是一种比较特殊的天井制式,比一般人家的天井要复杂华丽得多。

100多年过去了,重见天日的下水道早已被淤泥填满。尽管如此,能如此齐全地发现清代古宅的下水道系统也是非常难得的。

根据老者讲述,在申公馆内发现古戏台遗址

申公馆遗址的抢救性发掘吸引了许多社会人士的关注,有一位老人回忆,在西南角原有一戏台,并称申公馆当时的主人们在院子里整天整天的看戏,还大门紧闭不许外人进来吵闹。

我市著名文物专家、原市文物处处长郭建衡到现场考察时,也表示曾调查了解到这一建筑物的存在。

按照他们的讲述,工作人员在西南角的天井中找到了两处石头堆砌的基础,方方正正的,两侧有山墙基础,很是规整,专家推测这是古戏台的基础,当时的申家人应该是坐在第二进的房里看戏,戏台架在天井上,后台的服装间则延伸到了第一进外墙。

衡阳的古典戏剧源远流长,在元代就已经有文献记载,在现存的许多民间宗祠建筑、以及开放的公共建筑中也常出现院内戏台,因此申公馆内建戏台是很合符当时的建筑配置。

另外,在中厅的北开间地面中部,考古人员还发现了一处采用红砖砌成的方形竖井。巧合的是,有位老人是这一竖井的挖掘者,他在现场指认,称这是“7109工程”(按照毛主席指示“深挖洞,广积粮”所发动的人防工程)修建的防空洞入口。

10月30日,对申公馆遗址的抢救性挖掘工作正式结束。在最后的清理工作中,工作人员在正门前发现了粤汉码头的铁路遗迹,包括铺垫在铁轨下的碎石,以及当年火车上掉落的大块煤炭;他们还发现了深埋在地下的青石板路,这条青石板路曾经一直延伸到湘南学联、杨家花园一带,大约有1.6米宽。这些发现,均能从当地老人的口中得到证实。

一系列的新发现,第一次深入揭露了申公馆的真实面貌,厘清了申公馆的基本构造和规模,以及各部分的详细尺寸,不仅丰富了今人对衡阳古建筑的认知,而且为将来修缮、复原申公馆提供了充足的依据。