■文/本报记者 雷 昕 图、视频/周 围

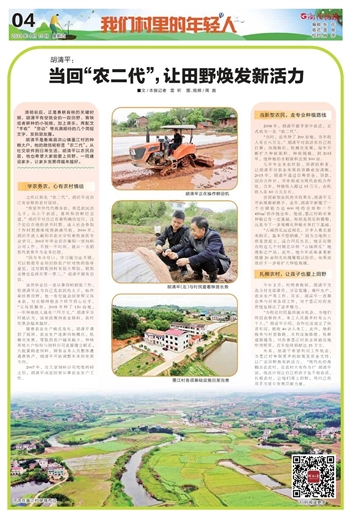

清明前后,正是春耕育秧的关键时期,胡清平有空就会拍一段田野、育秧或者耕种的小视频,加上音乐,再配文“丰收”“劳动”等充满期待的几个简短文字,发到朋友圈。

胡清平是衡南县洪山镇墨江村的种粮大户,他的微信昵称是“农二代”。从社交软件到日常生活,胡清平以农民自居,他也希望大家能爱上田野,一同建设家乡,让家乡发展得越来越好。

学农务农,心有农村情结

之所以取名“农二代”,胡清平说自己有浓郁的农村情结。

“我家世世代代都务农,我是农民的儿子,从小干农活,喜欢和田野打交道。”胡清平对自己有着明确的定位,这个定位在他的读书时期、进入社会参加工作时期都体现得淋漓尽致。2000年,胡清平进入衡阳市农业学校畜牧兽医专业学习,2003年毕业后在衡阳一家饲料公司工作,不到一年时间,就从一名销售代表晋升为业务经理。

“因为专业对口,学习能力还不错,可以根据专业知识给农户针对性的指导意见,这对销售饲料有很大帮助,销售业绩总是排在第一第二。”胡清平颇有自信。

虽然毕业后一直从事饲料销售工作,但胡清平认为自己是农民的儿子,始终牵挂着田野,他一有空就会回家帮父母务农,对水稻种植各个环节得心应手。“父母很勤劳,2005年种了130亩地,一年种地收入就有三四万元。”胡清平当时就认为,国家政策向农业倾斜,农村发展会越来越好。

随着农业生产模式变化,胡清平遇到了瓶颈。农业生产逐渐向规模化、机械化发展,零散的农户越来越少,种植养殖大户纷纷与饲料公司直接建立联系,大批量购进饲料,销售业务人员整体遭遇滑铁卢,胡清平开始调整未来的发展方向。

2007年,在几家饲料公司兜兜转转之后,胡清平决定回家从事农业生产工作。

当新型农民,走专业种植路线

2008年,胡清平接手家中农活,正式成为一名“农二代”。

“当时,总共种了200亩地,当年收入有五六万元。”胡清平对农活有自己的打算:向规模化、机械化发展,每年不断扩大种植面积、种植规模。到2015年,他种植的水稻面积达到500亩。

几年专业务农经验、资源的积累,让胡清平对农业发展的思路愈加清晰。2015年,胡清平通过自筹资金、贷款,创办合作社,并申报成为现代农机合作社。当年,种植收入超过15万元,农机收入在60万元左右。

尝到新型农民的丰收果实,胡清平又开始琢磨新路子。去年,胡清平新建了一个仓储能力达600吨的仓库和一个450m3的冷链仓库。他说,墨江村的水果种植已有一定基础,特别是西瓜和葡萄,这是为下一步规模化种植水果打下基础。

“古城西瓜远近闻名,许多人慕名前来购买,基本不愁销路。”因为当地的土质是黄泥土,适合西瓜生长,他正在联合附近几个村联名申报“古城西瓜”地理标志产品。此外,他今年还准备重新搭建20亩阳光玫瑰葡萄试验田,如果成效好下一步将扩大种植规模。

扎根农村,让孩子也爱上田野

今年2月,村两委换届,胡清平当选为村支部委员,分管党建、烟叶生产、农业生产等工作。其实,胡清平一直都在参与村里各项工作,对于墨江村的发展他也倾注了诸多精力。

“为附近村民提供就业机会,为他们传授农耕技术,务工人员最多时有五六十人。”胡清平介绍,合作社还成立了扶贫车间,接收40余人务工。此外,他积极参与村里修路、水利设施修缮、机耕道修建等,对改善墨江村农业基础设施作用明显,近年陆续捐献达25万元。

未来,胡清平希望利用工作机会,为墨江村争取更多的政策及资金支持,让广袤田野焕发新活力。“现代化的落脚点在农村,在农村大有作为!”胡清平说,他还计划让自己的孩子也干些农活、扎根农村,让他们爱上田野,用自己的双手为家乡发展贡献力量。