■陈首印

茶几上,手机铃响,李想伸手摁下免提。

“听出我是谁了吗?”一个李想一时没分辨出的女声,客厅里四散。 “你是?”李想随问而问。之前,曾接听过这样开头的行骗电话。

“没听出来,算了。你忙吧。”电话随之挂断。这次剧情不一样。 听电话时的安静,延迟几秒后,复如常态。这些年应酬偏少,电话不多,更没什么暧昧事,李想习惯了免提。

吃完晚饭,李想照常外出散步,妻子去跳她的广场舞。夜色下的汤河静静流淌,几条游览观光船像劳作归来的水牛,栖息于码头,半边街的灯辉倒映水中。

从前,西岸有一单家独址,女儿们出嫁后房舍凋敝。后遇上新农村建设,人舍多起来。有些情结的李想在单家独址废墟上,建起如今住房。

昔日河上无桥,过河难渡。有人就地摆摊,趋之者随,于是三天一圩,两天一场自然发展起来。半边街背面靠山,前沿临河,一字商铺一面排开,给人半条街或半边街印象。

乡村振兴,半边街成为旅游景点。上下无桥的日子,随汤河水流走。

小时候,生长在半边街的李想们像蝌蚪样游玩于汤河,长大后,沿河两岸的伙伴青蛙样四散。

读完师范,李想回乡任教,后成为教育部门主管,退居二线后回归故里。如今,儿女也有了儿女,日子像汤河水流得清欢。

虽然,生活偶有插曲,但秉承实际,以人为本,岁月被他打理得清清楚楚,明明白白。

今夜的电话,有点特别,若不是骗子,不就得罪朋友了吗?打电话的人也怪,不明不白的。

“难道是她?”这么一想,李想有些待不住了。

“不好意思,前段时间手机丟了,存的电话没了。”李想试着发了条信息。

“哦,没事。回汤河了。闲着无事,想看你写的东西。《那一夜》不错!”

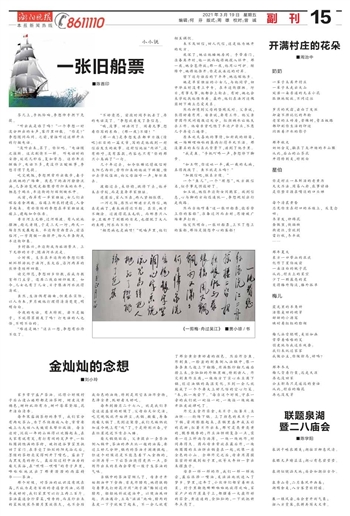

《那一夜》是李想发在都市日报《情吧》栏目的一篇文章,写的是他收到一封信后发生的故事。这封信地址“内详”,没有称呼,没有落款,内容也只有“你的那只小鸟病了”一句。

几十年过去,如今依稀记得收信时太阳已西斜,劳作归来的他放下裤腿,借口去学校值班,向父母招呼一声,匆忙离去。

渡船过去,未停稳,跳将下去,他并未去学校,而是直奔单家独址。

进屋后,家人不在,两人紧相依偎。

一河之隔,居然以邮递方式传信,她真是病了,看来病得还不轻。其实,她才不糊涂。过渡得花五毛钱,而邮票只八分,且避开了刺眼的目光,也摆脱了大人的束缚,何乐而不为?

“相思病也是病呀!”呢喃声里,他们相互调侃。

来不及回信,回人代信,这是他为她开的处方。

夜深了,她让他睡她房间。手带房门,准备离开时,他一跃而起将她揽入怀中。那一夜,她含苞待放;那一夜,他用心呵护。缠绵中,她将他推开:你是我永远的对岸。

留下这句话后的下半年,她远嫁他乡。

她是单家独址的小女儿,与他同学,初中毕业时没考上中专,在半边街摆摊。圩日,有事无事,他都会上街去。有时,她也会来学校找他借书看。最终,他们在汤河边槐荫树下确立恋爱关系。

然而却遭到父母的坚绝反对。父亲说,长得好看冇用。母亲说,要有工作。他父亲曾因作风问题挨过处分,红颜祸水让他失去工作。他母亲曾吃饱了半边户苦头,不愿儿子再受二遍苦。

原本欢天喜地的事情,如新栽的幼苗,被一场噼哩啪啦的暴雨打得半死不活。那没署名的来信在此背景下,递到了他手里。

“我是鱼。”手机叮咚一声,李想停下脚步。

“如玉啊,你这吐一半,藏一截的毛病,真得改改了。鱼不就是玉吗?”

“加微信吧,联系方便。”

一个“鱼儿”,一个“理想”,双方微信名,似乎事先预设好了。

如玉说,她住半边街女同胞家。收到信息,心与脚的方向迅速统一,李想规划出行走线路。

然而当他哼着“这一张旧船票,能否登上你的客船”,准备过河而去时,思绪被广场舞声打断。

他突然明白:一张旧船票,上不了想上的客船,那怕是臆想中心的客船!