■本报记者 许 珂

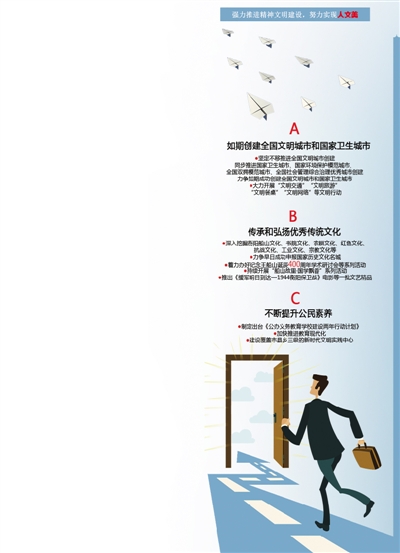

城市人文是城市发展的灵魂。一座城市在追求经济繁荣的同时,必须要寻求自身的文化特色,才能够有别于众,脱颖而出。对此,衡阳市委市政府有着清醒的认识,提出到2035年把衡阳建成最美地级市的目标。

“衡阳是湘南重镇,历史名城,禀赋丰厚,人文荟萃,完全具备建成最美地级市的基础条件。”谈及这一话题,陈伟光十分兴奋,“衡阳市委市政府提出建成最美地级市的目标,是落实十九大精神的具体举措。它体现了其守初心担使命的政治站位,又体现其以人民为中心的执政理念。”

无可厚非,文化是城市的血脉和灵魂。建设最美地级市,人文美是题中之义。

陈伟光认为,人文美的内涵应包括三方面,即人民文化生活健康丰富,社会文明行为蔚然成风,人文景观景点底蕴深厚。衡阳作为历史文化名城,人文遗存较多,如来雁塔、珠晖塔、退省庵、南岳庙、石鼓书院、船山书院、湘南学联、酃县遗址、衡州窑、云集窑等;衡阳作为交通要冲,历来为兵家必争之地,如清初吴三桂定都、清末湘军练兵、抗日时期衡阳保卫战等;衡阳历史名人也多,如王船山、彭玉麟、夏明翰等人极富血性气节。新中国成立后,衡阳作为战备后方要地,曾经是湖南首屈一指的工业城市。

“用好这些资源,就能讲好衡阳故事,提炼衡阳精神,激励衡阳后人。”陈伟光告诉记者,衡阳若想打造人文美,即要从人、文、美三方面着手,人为本,文为根,美为用。其中,人为本——人文美首先表现在人的生活方式美、生活质量美。文化建设要以人为本,为人的全面发展、为人的现代化、为人民的美好生活需要服务,不能搞面子工程、政绩工程。文为根——人文美意味着城市气质美,气质的根脉在文化。挖掘、整理、丰富城市的文化资源,为人民提供良好的公共文化产品,是建设人文美的必要前提。美为用——人文美转化为引力场、动力源,才有持久的生命力。要通过创造性转化、创新性发展,使人文资源转化为文旅产品,转化为吸引投资者和游客的环境资源,形成文化与经济的良性循环、相得益彰。

陈伟光表示,建设人文美必须要软硬两手抓、虚实一起动。硬,包括硬目标、硬指标、硬投入、硬考核等。软,包括科学规划、载体创设、氛围营造、广泛动员等。虚,可开展“人人做文明人,家家过文明生活,全民创文明城市”大行动,举办征集“文明用语一百句”“文明家庭三十戒”“文明经商四十条”之类活动,旨在广泛动员群众参与。实,文化建设项目化、实体化、市场化,政府做规划、定政策,大胆鼓励、引导社会力量和民间资本投入文化事业和文化产业。