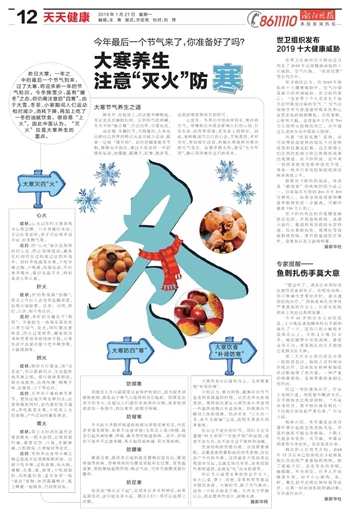

大寒节气养生之道

睡宜早。在起居上,应注意早睡晚起,保证充足的睡眠时间,以利阳气的潜藏。冬天不妨“偷点懒”,日出而作,日落而息。

动宜慢。冬藏时节,万物蛰伏,人体也应顺应自然界的特点而适当减少活动,做事一定要“慢半拍”。此时的锻炼要有节制,微微出汗就好,建议大家选择一些舒缓的运动,如慢跑、踢毽子、打拳、散步等,达到舒展筋骨的目的即可。

心宜平。冬季白天短而夜间长,寒冷的天气、呼啸的北风常会影响人们的心情,引发失落、沮丧等情绪,甚至患上抑郁症。因此,要积极调节自己的心态,节制喜怒,多听音乐,参加娱乐活动,积极乐观地面对寒冷的天气变化。还要多晒太阳,接受“光合作用”,静心等待寒冷过后的春色。

大寒灭四“火”

心火

症状:心火过旺时主要表现为心烦急躁、口舌易糜烂生疮、舌尖红等症状;孩子可出现多动不安、好发脾气等。

应对:防“心火”要注意保持良好心态,防止情绪波动;避免长时间待在过热或过凉的环境中。同时多吃蔬菜水果,少吃辛辣之物,少喝酒;加强运动;平时要多喝水,最好是温开水,特别是老人和儿童。

肝火

症状:肝的性情最“急躁”,肝火上升时人会变得急躁易怒,出现头痛眩晕、目赤、耳鸣、面红、口苦、咽干等症状。

应对:养肝的关键在于“制怒”,不要因为一些鸡毛蒜皮的小事生闷气、发火;同时要注意休息,防止过度疲劳,避免因为身体劳累而导致情绪不稳;日常生活中还要注意少吃辛辣食物,少碰烟酒等。

肺火

症状:肺在五行属金,而“火克金”,所以肺最怕火,无论温热或风寒之邪,都可能侵袭肺部,转化成肺热,出现咳嗽、咽喉干疼、吐黄痰、口干等症状。

应对:在多风干燥的寒冬季节,要保证每天喝足够的水;注意保暖的同时,室内最好每天通风;多吃蔬菜水果,少吃易上火的食物;户外活动时避免着凉。

胃火

症状:胃上火时消化道里会感觉像有一把火在烧,出现胃脘灼痛、渴喜凉饮、口臭、牙龈肿痛、口腔溃疡、大便秘结等症状。

应对:胃热多由食用辛辣之物过量或不良情绪郁积所致。注意少吃辛辣、过热食物,如火锅、辣椒、生葱、姜、蒜等;少吃高脂肪、高热量饮食,适当食用一些“清凉”食物,如用莲藕榨汁、配上蜂蜜一起服食,可润胃凉血。

大寒防四“寒”

防颈寒

颈部是人冬天最需要注意保护的部位,因为很多颈源性疾病,都是由于寒气入侵颈部而引起的。即便是在南方的冬天,也建议人们最好穿高领的衣服,或者给颈部添加一条围巾,挡住寒风,给脖子保暖。

防背寒

冬天的大多数呼吸道疾病都与背部受寒有关。中医讲背部有肺枢,如果不注意背部(尤其是上部)保暖,就会引起风寒咳嗽、哮喘、鼻炎等呼吸道疾病。此外,背部的下部若不注意保暖,易引起胃部疼痛、胃炎等疾病。

防腰寒

腰部受寒,最容易引起的就是腰椎间盘突出、腰部疼痛等疾病。脊椎两旁的后腰是肾脏所在位置。肾喜温恶寒,常按摩能温煦肾阳、畅达气血。可双手搓腰来强壮腰脊。

防足寒

俗话说“寒从足下起”,足部有许多末梢神经,如果足部受凉,会引起全身不适。建议人们一周可以泡两三次脚。

大寒饮食

“补肾防寒”

大寒饮食应以温补为主,尤其要重视“补肾防寒”。

中医认为,寒为阴邪,最寒冷的节气也是阴邪最盛的时期,从饮食养生的角度讲,要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物以补益身体,防御寒冷气候对人体的侵袭。民谚亦有“三九补一冬,来年无病痛”之说,说明冬季进补的重要性。

但在这个进补的时节,同时又应当遵循“秋冬养阴”“无扰乎阳”的原则,进食不宜生冷,也不宜太过于燥热和油腻。

饮食结构依然要合理,注意荤素搭配。过量进食热量较高的肉类食物,往往会产生内热外寒,这样温差大很容易出现感冒反复,这就是体内有热,容易招致外邪的道理,也就是“吃”出来的感冒。

所以冬日蔬菜水果依然必不可少,如大白菜、萝卜、香蕉、苹果和梨等都是不错的选择。大寒时节,除了天气寒冷,还有一大特点就是干燥,尤其北方供暖以后,因此要多饮汤汁,润燥生津。

据新华网