现年14岁的谢孟林,父亲和爷爷因患肺癌于2014年、2015年先后去世,80岁的奶奶体弱多病,哥哥现就读于北京理工大学珠海学院,全家仅靠母亲一人打工的微薄收入维持。2014年10月,经本报率先报道后,引起社会多方关注。2015年初,市蓝丝带开始对谢孟林进行资助,给这个岌岌可危的家庭带来了希望。

川口乡位于衡阳的东部,距离市区大约60公里。时值年底,路上车多。当天,正值必经之地——洪山镇赶集,穿街而过的公路成了集市,商贩云集,车来人往。我们的车子小心翼翼地穿行在人群中。

四个大人耽搁一天的时间,往返驱车120公里,就为送一件衣、一双鞋、一箱牛奶和一个大礼包,这样划算吗?可不可以采取邮寄的方式,那样可以节省一些经济成本、人力成本和时间成本。

我如实说出了内心的想法。一位老会员解释说,我们资助学生,不仅给钱,还要扶志,加强心理疏导,增强他们的自信。上门走访,可以实地了解他们的实际情况,面对面交流,有针对性引导,这比单纯的给钱给物效果要好。因此,“路途再远也要看看孩子,当面说说话,我们每次都是这样的,从不请人代转。”

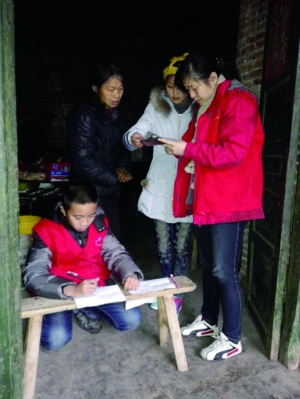

到达谢孟林家后,会员野草热心地帮他穿新衣新鞋,边询问他的学习情况。会员感恩仔细看着成绩单,发现有些科目成绩上升了,个别科目成绩下降了。感恩语重心长地说:“还要努把力啊,不要担心没钱读书,我们会一直资助你的。我们是谁,叫什么名字,家住哪里,做什么工作,这些都不会告诉你,你也不需要知道,你只管读好书。我们这样做,并不图什么回报,只希望你学好本领,将来立足社会后再去帮助其他人。”

付出不图回报,只求继承爱心,薪火相传,帮助他人,奉献社会……这些有点高大上的话语,出自默默无闻的草根人士,我在现场一听,开始感觉有点惊奇,但看着说话人真诚的神态,联想起市蓝丝带这几年的所作所为,又感觉这是肺腑之言。这就是中华优秀传统文化的代际传承,也是具体形象的品德教育,悄无声息中撒播爱心的火种。

■通讯员 李光伟

2016年1月30日,隆冬的衡阳雨霁云开,阴沉的天空变得明亮起来,似晴非晴的天气给人淡淡的温暖。

这天,市蓝丝带志愿者协会(以下简称市蓝丝带)的30名会员,分成7个组奔赴衡南县川口乡、相市乡、栗江镇,常宁市塔山乡,祁东县风石堰镇和衡阳市区,开展“2016年新年新衣新面貌”大型公益活动,给26个贫困学生送衣服、鞋子、牛奶和大礼包,提前送去新年祝福。

作为该协会的一名新会员,我全程参与了衡南县川口乡这一组的活动,耳闻目睹,从一些细节小事中感受了慈善的温度和力度。

“路途再远我们也要看看孩子”

市蓝丝带送新衣服

“绝不能给资助家庭添麻烦”

从谢孟林家返回途中,我无意中聊起最近获悉的讯息:衡南县花桥镇东村村团结组16岁的学生李桂成,父亲去世多年,聋哑残疾的母亲离家出走,相依为伴的爷爷奶奶近年也相继去世。2015年,李桂成考入衡南县一中后靠姑姑一家支持才继续学业。

“这样的学生我们想支持!”坐在车后的会员野草果断说道。她立即拨通手机,请示会长秋雨获得同意后,我们立即改变行程,去李桂成家实地调查。

为找准资助对象,雪中送碳,确保爱心钱真正用在刀刃上,市蓝丝带有严格的制度:对每个申请资助的对象,必须实地调查;家境贫寒、好学上进、成绩较好的贫困生经过集体审核后才能获得资助。

从花桥街上往北,沿着一条弯弯曲曲的乡村公里行驶了15公里,到达了东村村团结组。只见两座高山之间散落着贴满各色瓷砖、铝合金门窗、装饰一新的栋栋民房,偏远寂静的山区散发着现代气息。

一片新房背后一栋红砖旧房静静地立在那里,格外显眼,与周围氛围格格不入:墙壁没有粉刷,窗户破烂,没有玻璃,陈旧的大门紧闭,门前坪地长着绿绿的苔藓,一辆旧风车和一台旧打稻机放在门前

的阶基上,整个房子破旧落寞的样子,一看便是很久没人住了。领路的村主任告诉我们,这就是李桂成家。

走进空旷的大厅,一张小木桌是唯一的摆设,四只脚都是用砖头垫着的,一张破书桌,一个旧梳妆台,两张用了几十年的旧木床,一些破破烂烂的坛坛罐罐……这就是全部家当。

现场拍照、询问情况、查看资料、填写表格……心情沉重的我们,认真履行事前程序。

调查完毕后,李桂成的姑姑热情地端来准备过年用的瓜子、糖果、饼干等食品请我们吃。“不要客气,不要客气。”感恩、野草、李贞乐三个会员连连拒绝。蓝丝带志愿者协会有规定:不能吃受助方的东西,不能接受受助方的礼品,绝不能给受助方添任何麻烦。

原来如此!我油然而生敬意,想不到一个民间组织也有如此严格的规定。

古人讲,“天下大事必作于细”。我不禁想起1927年毛泽东领导湘赣边秋收起义时,提出不拿群众一针一线,要求官兵“三大纪律八项注意”,严格治军,成就一番伟业。相信同样具有严实精神的市蓝丝带,一定会行稳致远,越来越兴旺。

“给做好事的人帮忙哪能收钱呀”

送礼物

下午两点许,我们从李桂成家返回衡阳,行至龙溪桥水库大坝杜唐村地段时,迎面驶来一辆汽车,我车司机避让过度,右边两个车轮滑到公路边的泥面上了,动弹不得。

用千斤顶把车顶起来,挖开车轮下的泥土,找来石块垫……正当我们忙而无功地自救时,附近几个农民赶来了。“这样不行,去我家拿些红砖来垫在轮子底下”。一个穿黄衣服的农民大哥告诉我们。于是,我们从他家停建的屋边搬来一些红砖,可是仍然无济于事。“去把那个木梯拿来垫车。”黄衣大哥指着架在房屋上的木梯说。

由于车子较重,倾斜角度大,找来的红砖、木梯等辅助材料都无法让车轮从泥地里爬上来。

此地远离城市,拖车不便,人生地不熟,找不到更多的支援,天寒地冻,不宜久呆。这可怎么办呀。正当我们一筹莫展时,一个穿蓝色衣服的农民大叔走过来,看了看说:“附近有辆铲车正在铲土,可以请它来帮忙”。失望中的我们看到了曙光。蓝衣大叔立即打电话联系铲车司机,请他过来帮忙。可对方说正在铲土施工不便走开。“铲土晚点没关系,救车是大事。”蓝衣大叔自言自语了一下,再次拨通了对方手机,通过做工作,对方终于同意了。

过了一段时间后,还是不见铲车的身影。“我去喊他。”与我们一样着急的蓝衣大叔快步消失在丛林中。

不一会儿,一辆沾满黄泥的铲车在蓝衣大叔的带领下来到了现场,一会功夫就把我们的车子吊到公路上。

悬着的石头终于落地了。我高兴地拿出50元钱塞给黄衣大哥,他连连推辞:“不要,不要。”当我来找蓝衣大叔时,只见他已走远了。我追上去拿出50元钱往他口袋里塞,没想到我们原来感觉温和的大叔变得严厉起来,用力把我拿钱的手外推,大声说道:“这点小事算什么,你们在做好事,帮点小忙哪能要钱呀”。

刹那间,一股被人尊敬的暖流涌上心头,也为我们小小的善举影响了他人而暗暗高兴,全身顿时感觉暖和了不少。

(文中人名均系网名)