■廖和平

刘禹锡(772—842年),字梦得,唐代著名文学家、哲学家。今河南洛阳人,自言系出中山(治今河北定县)。唐德宗贞元间擢进士第,登博学宏辞科,授监察御史。

贞元末年,加入以太子侍读王叔文为首的“二王八司马”政治集团。唐顺宗永贞元年(805年),刘禹锡参与“永贞革新”, 反对宦官和藩镇割据势力。革新失败后,屡遭贬谪。先由监察御史贬为朗州(今常德市)司马,在湖南一待就是10年。

唐宪宗元和十年(815年),刚被召还京都长安的刘禹锡,因为玄都观的题诗(玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽)触犯了执掌朝政的新权贵,就被发落到连州(今广东连县)去作刺史。

多年后,以裴度力荐,刘禹锡任太子宾客,加检校礼部尚书,世称“刘宾客”。他以诗文著,和柳宗元交谊甚深,人称“刘柳”;又与白居易多所唱和,并称“刘白”。其诗通俗清新,善用比兴手法寄托政治内容,《竹枝词》《柳枝词》和《插田歌》等组诗,富有民歌特色,为唐诗中别开生面之作。更有“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”的心境,还有“莫道桑榆晚,为霞尚满天”和“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”等诗句,都是出自他的笔下,被誉为“诗豪”。散文有进入中学课本的千古名篇《陋室铭》,那是一种纯净无染的气度和精神状态。著有《刘梦得文集》《刘宾客集》。

刘禹锡礼赞南岳衡山

衡岳苍苍,人过留名,雁过留声。815年,刘禹锡赴任连州途中,经过南岳衡山时,他被衡岳高峻雄伟的气势所触动,念兹在兹,于是挥笔写下《望衡山》:

东南倚盖卑,维岳资柱石。前当祝融居,上拂朱鸟翮。

青冥结精气,磅礴宣地脉。还闻肤寸阴,能致弥天泽。

这是刘禹锡对衡岳充满热情的礼赞。全诗突出一个“望”字,以望中所感受到的体会为主,从大处着墨,进行总的宏观把握,而不拘泥于一水一山、一景一物的细描,表现了他宏阔的心胸,呈现出雄浑豪爽的风格。

刘禹锡此行究竟有没有登上南岳之巅,史志记载不详。但他的确在衡山脚下徘徊了一些时日,且听闻了大禹在南岳留下的治水故事,对神奇的《禹碑》情有独钟:

常闻祝融峰,上有神禹碑。古石琅玕姿,秘文璃虎形。

圣功奠远服,神物拥休祯。贤人在其下,仿佛疑蓬瀛。

南岳是享誉海内外的佛教胜地。刘禹锡也将佛教作为自己的精神寄托,与多位佛门高僧交好。当时行锡南岳的佛门律宗大德、诗人灵澈(746—816年)上人是他多年的好友,他写有《送僧仲剬东游兼寄呈灵澈上人》一诗:

子道成神气闲,住持曾上清凉山。

礼拜见真像,金毛五髻卿云间。

长安隶僧籍,本寺门前曲江碧。

白月照宝书,竹下香泉洒瑶席。

学得经论成,奔驰象马开禅扃。

谈柄一麾拂,讲下门徒如醉醒。

南方多长老,次第来入荆门道。

本自重弥天,南朝塔庙犹依然。

东阳枯树下,经行居止故台边。

遗民社中客,为我衡阳驻飞锡。

同寻相鹤经,闲来共蜡登山屐。

扬眉望沃州,自言王谢许同游。

杂拟三十首,寄与江南汤慧休。

诗中的南岳,山高路远,禅房幽深,最是值得隐居的地方。刘禹锡与洛阳资圣寺密宗僧人深法师的感情也很好,深法师欲作南岳游,他写诗《送深法师游南岳》:

师在白云乡,名登善法堂。十方传句偈,八部会坛场。

飞锡无定所,宝书留旧房。唯应衔果雁,相送至衡阳。

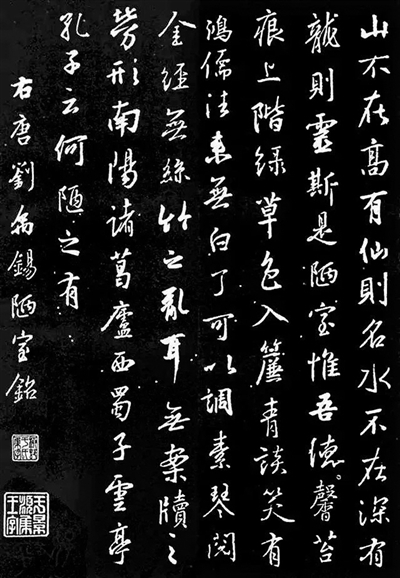

刘禹锡自始至终“尊佛”。清·李元度《南岳志·僧释篇》载有刘禹锡所作《唐故衡岳律大师湘潭唐兴寺俨公碑铭》:

佛法在九州间,随其方而化。中夏之人汨于荣利,破荣莫若妙觉,故言禅寂者宗嵩山;北方之人锐以武力,摄武莫若示现,故言神通者宗清凉山;南方之人剽而轻,制轻莫若威仪,故言律藏者宗衡山。是三名山为庄严国,必有达者,与山比崇。南岳律门以津公为上首,津之后云峰证公承之,证公之后湘潭俨公承之。星月丽天,珠玑同贯。由其门者,为正法焉。公号智俨,曹氏子,世为柳之右姓。兆形在孕,母不嗜荤;成童在侣,独不嗜戏。其夙植固厚者欤!生九年,乐为僧,父不能夺其志。抱经笥入岣嵝山,从名师执业,凡进品受具,闻经传印,皆当时大长老。我入名门,不住诸乘;我得觉路,迳入智地。居室方丈,名闻大千。护法大臣,多所宾礼。嗣曹王皋之镇湖南,请为人师。自是登坛莅事三十有八载,由我得度者万有馀人。人持宝衣、解璎珞为礼,公色受之。谓门弟子曰:“彼以有相求我,我以有应之。”凡建宝幢,修废寺,饰大像,皆极其工,应物故也。

元和十三年九月二十七日中夜,具汤沐、剃颐顶,与门人告别,既即寂,而视身与色无有坏相。呜呼!岂生能全吾真,故死不速朽,将有愿力耶?予不得而知也。问年八十二,问腊六十一。葬于寺东北隅。传律弟子中巽、道准,传经弟子圆皎、贞璨,与其徒圆静、文外、惠荣、明素、存政等,欲其师之道光且远,故咨予乞辞。乃作长句,以偈铭之曰:

祝融灵山禹所治,非夫有道不可止。

中有毗尼出尘士,以津视俨犹孙子。登坛人师四十纪,南方学徒宗奥旨。幼无童心至儿齿,识灭形全异凡死。长沙潭西逾五里,陶侃故居石头寺。门前一带湘江水。吁嗟,律席之名兮,与湘流而不已。

衡山见证“刘柳”的友情

“一夜霜风凋玉芝,苍生望绝士林悲。”南岳衡山、衡阳之地,对刘禹锡来说,还是那么语哽咽,那么断人肠。唐元和六年(811年),时任衡州刺史的著名政治家、诗人吕温去世,年仅40岁。诗人刘禹锡、柳宗元、元稹等先后写诗痛悼。其中刘禹锡的诗为《哭吕衡州时予方谪居》:

一夜霜风凋玉芝,苍生望绝士林悲。空怀济世安人略,不见男婚女嫁时。

遗草一函归太史,旅坟三尺近要离。朔方徙岁行当满,欲为君刊第二碑。

吕温乃刘禹锡志同道合的知交,又是一位杰出的人才,其英年忽卒,他极为悲痛。这一悲痛之情,既是悲吕温,同时也包含对天下那些怀才不遇、赍志而早殁的英才的悲痛之情。故朱三锡谓:“读先生此诗,不独为衡州而哭,实为天下而哭,不可泛作哭友诗观也。”

南岳衡山更是见证了刘禹锡与柳宗元的亘古友情。

柳宗元与刘禹锡在唐贞元九年(793年)一同高中进士。那一年,刘禹锡22岁,柳宗元21岁,两人一见倾心,惺惺相惜,从此结下一辈子的友谊。连韩愈都赞叹道:“同官尽才俊,偏善柳与刘。”

此后的20多年里,两人肝胆相照,取长补短,患难与共,互帮互助,人称“刘柳”,是中唐文坛上一对闪亮的“双子星座”。

803年,两人同时被召入御史台,面对中唐时期的国力渐衰,二人下定决心,革除弊政,恢复大唐雄风。805年,他们终于看到了曙光,王叔文、王丕等人与柳宗元、刘禹锡志趣相投,进行“永贞革新”,欲扫朝野瘴气,恢复大唐朗朗乾坤。只是,天公不作美,146天后,“永贞革新”宣布破产,王叔文、王丕被杀,柳宗元和刘禹锡在内的八位司马获罪遭到流放。

刘禹锡被贬湖南朗州(今常德市),柳宗元被贬湖南永州。在永州,柳宗元年迈的母亲辞世;在朗州,刘禹锡的妻子去世。10年时间,两人风雨同舟,互相勉励,柳宗元写了《江雪》,刘禹锡写了《秋词》,两人虽然历经苦难,但他们内心依然保持乐观,因为他们知道,自己是彼此最好的支撑。

唐宪宗元和十年(815年),刚被召还京都长安的刘禹锡,但因玄都观题诗事件触犯了执掌朝政的新权贵,被发落到连州(今广东连县)去作刺史。柳宗元同样没受到重任,则被改贬为柳州刺史。

这年三月,二人打点好行装,携家带口,相互照顾着,从长安相伴踏上南下被贬之路。到衡阳后,两人就要分手各奔东西了,柳宗元需要乘船溯湘江往西南方向去广西柳州,刘禹锡则需改陆路向南直奔广东连州。就要在衡山脚下分手了,面对老朋友,柳宗元把万语千言凝聚在这首字字含情,句句有泪的《衡阳与梦得分路赠别》中:

十年憔悴到秦京,谁料翻为岭外行。

伏波故道风烟在,翁仲遗墟草树平。

直以慵疏招物议,休将文字占时名。

今朝不用临河别,垂泪千行便濯缨。

刘禹锡亦是感慨万千,当即写下《再授连州至衡阳酬柳柳州赠别》:

去国十年同赴召,渡湘千里又分岐。

重临事异黄丞相,三黜名惭柳士师。

归目并随回雁尽,愁肠正遇断猿时。

桂江东过连山下,相望长吟有所思。

柳宗元又作《重别梦得》:

二十年来万事同,今朝岐路忽西东。

皇恩若许归田去,岁晚当为邻舍翁。

刘禹锡又回《答柳子厚》:

年方伯玉早,恨比四愁多。

会待休车骑,相随出罻罗。

柳宗元再作《三赠刘员外》:

信书成自误,经事渐知非。

今日临岐别,何年待汝归?

刘禹锡再回《重答柳柳州》:

弱冠同怀长者忧,临岐回想尽悠悠。

耦耕若便遗身世,黄发相看万事休。

在巍巍衡山的见证下,柳宗元为刘禹锡写了三首诗,刘禹锡也回给了柳宗元三首诗,两人还是像10年前那样互相勉励。临分手前,两人约定告老还乡后,要一起归隐山林,做他们的俞伯牙、钟子期去。

哪知衡阳一别,竟成两人的永诀。元和十四年(819年)十一月初八,柳宗元在柳州因病去世,享年47岁。去世前,柳宗元写遗书给刘禹锡,并将自己的全部遗稿留给他。当刘禹锡收到这个噩耗时,刘禹锡母亲在连州病逝,正扶着母亲的灵柩北归,又经过衡阳。

在衡阳接到柳宗元的遗书与讣告,刘禹锡“如得狂病”惊悲交加,放声大哭,“南望桂水,哭我故人”。他重新回到当年与柳宗元洒泪道别的地方,回忆往事,悲痛地赋诗吊亡人,写出了著名的《重至衡阳伤柳仪曹》:

忆昨与故人,湘江岸头别。我马映林嘶,君帆转山灭。

马嘶循故道,帆灭如流电。千里江蓠春,故人今不见。

刘禹锡强忍悲痛,对柳宗元的后事一一做了安排,周到而具体,并撰写了感天动地的《祭柳员外文》:

维元和十五年,岁次庚子,正月戊戍朔日,孤子刘禹锡衔哀扶力,谨遣所使黄孟苌具清酌庶羞之奠,敬祭于亡友柳君之灵。

呜呼子厚!我有一言,君其闻否?惟君平昔,聪明绝人。今虽化去,夫岂无物!意君所死,乃形质耳。魂气何托,听余哀词。呜呼痛哉!嗟余不天,甫遭闵凶。未离所部,三使来吊。忧我衰病,谕以苦言。情深礼至,款密重复。期以中路,更申愿言。途次衡阳,云有柳使。谓复前约,忽承讣书。惊号大哭,如得狂病。良久问故,百哀攻中。涕洟迸落,魂魄震越。伸纸穷竟,得君遗书。绝弦之音,凄惨彻骨。初托遗嗣,知其不孤。末言归輤,从祔先域。凡此数事,职在吾徒。永言素交,索居多远。鄂渚差近,表臣分深。想其闻讣,必勇于义。已命所使,持书径行。友道尚终,当必加厚。退之承命,改牧宜阳。亦驰一函,候于便道。勒石垂后,属于伊人。安平宣英,会有远使。悉已如礼,形于具书。呜呼子厚!此是何事?朋友凋落,从古所悲。不图此言,乃为君发。自君失意,沉伏远郡。近遇国士,方伸眉头。亦见遗草,恭辞旧府。志气相感,必越常伦。顾余负衅,营奉方重。犹冀前路,望君铭旌。古之达人,朋友制服。今有所厌,其礼莫申。朝晡临后,出就别次。南望桂水,哭我故人。孰云宿草,此恸何极!呜呼子厚!卿真死矣!终我此生,无相见矣。何人不达?使君终否。何人不老?使君夭死。皇天后土,胡宁忍此!知悲无益,奈恨无已。子之不闻,余心不理。含酸执笔,辄复中止。誓使周六,同于己子。魂兮来思,知我深旨。呜呼哀哉!尚飨。

文中感谢了柳子厚对自己母亲患病时的关怀,对挚友的不幸早逝感到悲恸无比,并对其命途多舛表示愤愤不平!祭文系肺腑之言,写得情真意切,抒发了生死相助、肝胆相照的情怀。

几个月后,刘禹锡仍沉浸在悲伤之中,觉得意犹未尽,又撰《重祭柳员外文》:

呜呼!自君之没,行已八月。每一念至,忽忽犹疑。今以丧来,使我临哭。安知世上,真有此事!既不可赎,翻哀独生。

呜呼!出人之才,竟无施为。炯炯之气,戢于一木。形与人等,今既如斯。识与人殊,今复何托?生有高名,没为众悲。异服同志,异音同欢。唯我之哭,非吊非伤。来与君言,不成言哭。千哀万恨,寄以一声。唯识真者,乃相知耳。庶几傥言,君傥闻乎?呜呼哀哉!君有遗美,其事多梗。桂林旧府,感激生持。俾君内弟,得以义胜。平昔所念,今则无违。旅魂克归,崔生实主。幼稚甬上,故人抚之。敦诗退之,各展其分。安平来赗,礼成而归。其他赴告,咸复于素。一以诚告,君傥闻乎?呜呼痛哉!君为已矣,予为苟生。何以言别,长号数声。冀乎异日,展我哀诚。呜呼痛哉!尚飨。

而且刘禹锡特别修书韩愈,请求其为柳宗元撰写墓志铭。刘禹锡一诺千金,将柳宗元的子女视如己出,抚养成人,多年后,更是将柳周六培养成进士(第三名)。还用尽自己后半生的积蓄和心血,整理了柳宗元的全部遗稿,编纂成三十卷的《河东先生集》,让那些光芒万丈的文字得以流传千古。

在临去世前一年,刘禹锡获得了检校礼部尚书的虚衔,但他还是常常念叨老友柳宗元,写下《岁夜咏怀》诗云:

弥年不得意,新岁又如何?念昔同游者,而今有几多?

以闲为自在,将寿补蹉跎。春色无情敌,幽居亦见过。

最美千古人心,1200多年后,我们回望大唐“刘柳”,他们亘古不老的情谊,如南山之寿,不骞不崩!