生活中,许多人都喜欢在手指上戴或金或玉或银或铂之类的圆环,以为这样珠光宝气,彰显身份,有种“炫富”的意味。其实这玩意叫“戒指”,是向外人表示自己婚姻生活方面的“戒”与“不戒”。戴戒的手指不同,意思也不一样。食指表示单身,可以追求;中指表示已在恋爱中,尚有机会;无名指表示已婚,谢绝追求;小指表示独身,追也白搭。因此,是不能乱戴的,更与贫富无关。

戒指最原始的称呼叫“夬(guài)”,甲骨文作 ,就是将圆环套在手指上的样子。它是起什么作用呢?《集韵》:“所以闿弦者。”意指射箭时为了控弦的。由于弦的拉力很大,为免夬被挂掉,还在上面凿有孔,用绳子拴在掌根上。故又称“韘”(shè),东汉许慎《说文》释之为:“射決也。所以拘弦,以象骨,韦系,着右巨指。从韦 声。《诗》曰:‘童子佩韘。’ ,韘或从弓。失涉切。”俗谓之扳指、板指、搬指、班指、梆指,套在勾弦的拇指上,用以扣住弓弦;同时,在放箭时,也可以防止急速回抽的弓弦擦伤手指。古人亦称为“机”,意义类似于“扳机”,表示扳指的作用相当于扳机。制作材料除玉外,也有用象牙、骨头、兽角、金属甚至竹木、皮革的。

1963年,在山西朔县的峙峪遗址发现的一批石镞,经放射性碳素测定年代,距今2.89万年。因此,夬的历史自然也不会短。出土较早的夬多为玉质,故名之为“玦(jué)”,《荀子·大略》篇云:“聘人以圭,问士以璧,召人以瑗,绝人以玦,反绝以环。”说明至少在战国时期,“夬”已不单是射箭用的工具,还是一种礼器,将其送人时,意味着跟对方断绝来往。其寓意无疑是基于夬的控弦,经它一松,立在弦上的箭就发射了出去,再也回不了头;跟俗语“开弓没有回头箭”一个意思。

最初的夬跟后来的不太一样,是圆而有缺口的。这也是从“夬”的“缺、决”为什么指残破、裂开的缘由。但这缺口显然是特意为之的,只是其作用却似乎不为后人所知。而其衍生字“抉、目夬”本透露了其中的秘诀。“抉”是个常用字,挑选之意;但“目夬”较生僻,《说文》:“涓目也。”《广韵》:“目患也。”解作一种见风流泪的眼疾。只《集韵》看出了一些端倪:“呼决切,音血(xuè)。惊视也。”“目夬”从目夬声,指的本是用眼睛透过夬的缝隙进行瞄准。可能是后来的弓改良后,拉开的幅度比较大,不便于瞄准;抑或随着夬的被作为一种礼器,一种饰品,追求其完整性,便不再设置缺口,流传下来,缺口的瞄准作用竟不为人所知,即便是射箭用的也没有缺口了!

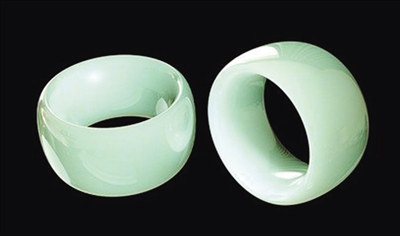

箭在冷兵器时代是必备的远射武器,因此,夬一直备受喜爱。但达到高峰的是满清。在入关前,满族本是游牧民族,精于骑射,其核心武装——八旗子弟几乎是人手一枚。初时因重实用,大小皆选韧涩材质制作,宽窄肥瘦不一,因人而异,以便套戴。入关后,举天下以奉养八旗,待遇优厚,八旗风气日渐奢靡,这种军事器械渐渐成为一种极为时髦的玩物和装饰,成了身份、地位的象征。权贵们争相以贵重玉材制作,相互攀比炫耀。最终,形成了上自皇帝与王公大臣,下至满蒙各旗子弟,以及附庸风雅的富商巨贾,虽尊卑不同而皆喜佩戴把玩扳指的风气。除拇指外,也开始戴在其它指头上,名之为“约指”,俗称“镏子”。上面多刻有如“福寿绵长”或单个的“福”字或“寿”字;或铸有“二人平心”字样,以示朋友团结、夫妻同心;也有人喜欢在上面刻“戒烟”“戒酒”“戒色”之类警句,以提醒自己,遂有“戒指”之名。

时至今日,已极少有人在拇指上带扳指了,其“决绝”之意更不为人所知。

扳指