民国时期的集体婚礼

1935年,上海集体婚礼

民国是一个新旧交替的时代,也是中国婚姻变革的重要时代。新知识阶层推崇西方现代文明婚姻,主张自由恋爱,而文化程度是其中一条重要的择偶标准。

早在二十世纪初,报刊上就不乏知识阶层刊登的征婚广告,同时也有不少青年男女为争取婚恋自由而私订终身的报道。蒋百里、郭沫若、张道藩等名人不但冲破了中国传统包办婚姻的束缚,还打破了种族的界线,纷纷与异国女子结合。而父母之命、媒妁之言,仍然是当时的主流婚姻形式,柳亚子、胡适、鲁迅、梁思成与林徽因等人都经历过包办婚姻。

蔡元培倡导“以演讲代替闹洞房”

在婚礼仪式上,有别于传统婚礼迷信、繁琐、费时、耗财等诸多弊端,文明婚礼成为民国时的流行时尚。

邀请名流士绅到场主婚或演讲,也是民国时髦婚礼必不可少的环节,究其源头乃是北大校长蔡元培身体力行倡导“以演讲代替闹洞房”。

根据北京1917年风俗调查报告,文明婚礼的流程大致是这样:婚前男女互换订婚证物。结婚时,地点设在公园或其他公共场所,配备证婚人、男女双方主婚人、介绍人、引导员、司仪及乐手等。新郎、新娘及其证婚、主婚、介绍人以及男女方来宾等,席次都有特定安排。何时奏乐,何时男宾入席、女宾入席、证婚人入席、新郎新娘入席,何时证婚人宣读证词,何时新人签署婚书,皆听司仪号令。礼成,新人与亲族见礼,接着男女方来宾向新人致贺,然后新人复致谢来宾。礼仪结束后便款待宾客,整个过程约莫半天工夫。

这种文明婚礼最初盛行于京津沪大都会,后来逐渐流传至沿海各城市的缙绅之家。

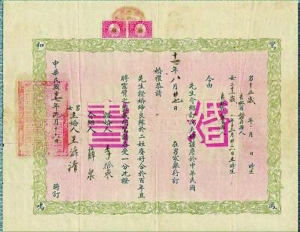

结婚证书需贴印花税

说到新人结婚时需签署的婚书,民国年间的结婚证书一般有新郎新娘生辰、籍贯、家庭成员及各自姓名等内容,并列出结婚日期、地点、证婚人、介绍人、男女双方主婚人等详细信息。

北洋政府在1914年颁布的《关于人事凭证贴用印花条例》规定:婚书要贴印花壹圆,如不贴用印花或不盖章画押者,在法庭上无合法凭证之力。1934年底国民政府公布的《印花税法》将每张婚姻证书须贴的印花税改到四角。金融界、教育界、洋行职员和知识分子新青年比较青睐这种官方出具的新式婚书。

尽管文明婚礼更显时髦,但旧式婚礼依然很普遍,尤其是清逊帝溥仪于1922年12月1日举行的大婚典礼。

这一日,北京市民纷纷相约“瞧小皇上娶娘娘去”,整个城市“好事者多拼一夜不眠, 沿途赶看热闹”。电影院放映前也用“皇上大婚”做广告招徕观众,各地的遗老遗少更是“入京贺喜者甚众”。

12月3日,小皇上在乾清宫受贺,清朝遗老穿清制礼服,民国政府官员则穿民国礼服齐聚一堂,另外前来祝贺的还有外国公使。

由于军阀混战,北洋政府财政困难,清帝退位时谈好的每年四百万优待费都发不出。为了这场皇室婚礼,特意从关税里拨出十万元。小皇上原本以为经费方面高枕无忧,结果却发现钱根本不够用,只得将40多箱故宫珍宝向汇丰银行抵押变现。

“新生活运动”引发集体婚礼

婚礼本应丰俭由人、量力而行,不少有识之士呼吁改革繁琐奢侈的旧婚俗。蒋介石不但自己与宋美龄的婚礼举办得文明,还于1934年发起旨在改进国民生活形态、复兴中华民族的“新生活运动”。上海市政府首开先河,于1935年4月3日为57对新人举办集体结婚典礼,围观者竟达万人。

此后,集体婚礼逐渐受到民众认可,其他地区纷纷效仿。据当时的政府档案记载,江苏、湖南、广东、陕西、新疆等13个省都出现了集体结婚的热潮。

除了中式传统婚礼和西式文明婚礼之外,民国的时候还有浪漫又刺激的“空中婚礼”。新郎是上海国民革命军东路航空司令部司令刘沛泉,在1929年圣诞节,二人举行空中婚礼。

民国作为由传统向现代过渡的剧变时期,除了革故鼎新的婚姻变革之外,但抢婚、童养婚、冥婚、典妻、纳妾、冲喜、入赘、强迫妇女守贞等陈规陋俗依然广泛存在。

(据《北京青年报》)