■李英锋

8月27日,北京市消协发布了《互联网消费“砍单”问题调查报告》。报告结果显示,超八成受访者有过被电商“砍单”经历,比2019年上升10.82%。电商“砍单”问题并没有得到遏制,反而有上升趋势;部分电商平台涉嫌通过制定不公平或不合理格式条款,为平台或商家单方面取消订单留有借口。

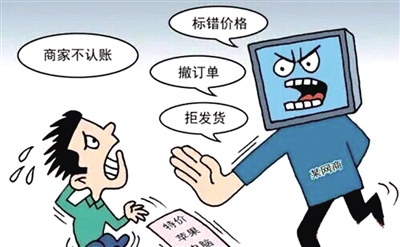

电商“砍单”就是放消费者的“鸽子”。消费者已经下了单,甚至付了款,可是,商家一转身随便找个理由就把单“砍”了,就把消费者打发了,这不是拿消费者开涮吗?

电商的“砍单”多与促销、打折或让利宣传等行为伴生,尽管电商的营销宣传并未指向特定的消费者,但包含了商品品种、型号、价格等几乎所有的订立合同的要件,与消费者订立合同的意思非常明显,因而具有明显的要约属性。实际上,随着消费者下单或付款,消费者与电商之间的买卖合同就成立生效了,电商就有义务按宣传的内容向消费者交付商品,电商以商品缺货、商品未出库、标错价格、订单异常、操作失误等理由单方面“砍单”,构成了违约。

不少电商一手“砍单”,一手却仍在进行与“砍单”理由相悖的促销打折宣传,甚至在“砍单”之后,依然在大肆发送有关促销宣传信息。这些电商的“司马昭之心”昭然若揭,很多消费者怀疑,电商的“砍单”手法实为一种恶意营销手段,其目的在于以低成本赢得点击率和关注度,或者借机获取消费者的信息。

电商“砍单”砍掉了诚信,砍掉了电子商务市场的环境和秩序,砍掉了消费者权益。电商管理平台应该承担必要责任,加强对入驻电商的管理,对消费者投诉或主动检查发现的电商“砍单”问题,依法核实后,制止侵权行为,采取对应措施予以惩戒曝光,并可引入征信机制。