■文/本报记者 唐 锦 图/视频/张志伟 实习生 李 娜

12月中旬,衡阳迎来了一次大降温,祁东县马杜桥乡乐园村山头上的植被已经裹上了薄薄的银衣。在乐园村的一座山头上,刘书城一袭黑衣站在凛冽的寒风中看着满山的“黄金树”,他与身边的人侃侃而谈,诉说着他和这里的故事。但谁又能想到,生活中他并不是个很喜欢说话的人,他告诉记者,这一切都是因为对家乡的热爱、对家乡的情怀!

1

心系家乡,情怀归家

短发略显精神,粗糙的双手上满是老茧……12月15日,记者初见刘书城,他给人的印象哪是“我们村里的年轻人”,乍一看似40岁的中年人。

刘书城,1989年11月出生,2019年入党,祁东县马杜桥乡乐园村人。2015年并村改革,原回水村、淡家村、乐园村、无底村四个小村合并成现在的乐园村,耕地面积只有1260亩,人平不足0.5亩,而山林面积达21600亩,基本上是岩石山地。

“哪个年轻人不想出去!以前村里的年轻人带女朋友回家过年,过完年之后就分手了。”刘书城说,由于深山里交通、通讯不便,村里也没娱乐活动,迫使村里像他这样的年轻人纷纷背井离乡、外寻出路,留在村里的都是老人与小孩。

刘书城18岁便外出闯荡,在云南经商赚了人生的第1桶金20万元左右。2013年入股同乡表舅蒋松林创办的广东众鑫礼品厂,从事管理工作。

2008年,心系家乡的表舅蒋松林回乡种蔬菜,意欲带领乡亲们致富,可因为销路不好、交通不便亏了70多万元。他告诉记者,那时候因为路不好走,连运输蔬菜的车都不愿意开进来。为打开销路,表舅自掏腰包硬化了3公里的泥泞小路,村里的东西这才能勉强运输到外面去。

想着家乡的种种落后以及表舅建设家乡的赤子之心,刘书城动摇了,2015年下定决心回乡创业。

回家干什么?他开始四处寻找合作伙伴,但是大多数人都在看过现场之后摇摇头就走了:不通公路,交通闭塞;无经济作物,村民有力没地用;种植红薯、水稻,都因鸟兽而收成不高。投资商来了一拨又一拨,但都无功而返。刘书城开始改变思路,求人不如求己,他找到有着同样想法的表舅蒋松林,两个人一拍即合,成立了众善福合作社,开启了他人生的新篇章……

2

荒山上结出“黄金果”

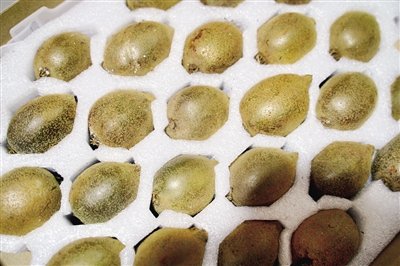

2015年,刘书城偶然发现家乡的山里有很多野生猕猴桃,当时就在想家乡的土壤气候环境是不是合适种植这种水果。在与合作社的人商量过后,他们一行人先后奔赴湘西、四川等地考察学习。经过长时间的调研与实地考察,针对乐园村山高地少,以及山间气候环境等特点,决定试种猕猴桃。

可惜第一次试水就遇到了一件不如意的事。当时合作社在网上选苗时栽在了骗子手里,付了钱对方发的却是一些没有嫁接的实生苗。因为这件事耽误了种植好时节亏了十几万。好在刘书城一群人并没有因为这次经历被打倒。

在合作社一群人的努力下,第二年家乡荒废的土地上迎来了新变化,350多亩的猕猴桃树布满了乐园村的山山沟沟,水泥柱和铁丝网搭起来的架棚,牵满了猕猴桃青翠的藤蔓枝叶。2017年,刘书城还联系村里在外的年轻人,共同出资拉通村里宽带网,实现了家家户户有网络。

现在,该基地设施成熟,用工人数最多时30多人。贫困户刘春生今年70岁,夫妻俩在基地打工5年,2015年开始,主要从事除草、施肥工作,目前建了新房,家电齐全。

“除草、剪枝、授粉,因为工作的难度不算高,离家近的同时又有基础的工资保障,村里越来越多的贫困户加入基地,外出务工的老人也能回到家乡去猕猴桃基地做事。”目前,该基地还种植了台湾红橘、冬桃等水果。同时养殖了黑山羊、三黄鸡、土猪等动物,近400户贫困户在基地获得产业分红,带动周边其他乡镇贫困户种植猕猴桃200余亩。2018年,他们的猕猴桃还荣获了农业部绿色食品认证证书。

3

不希望家乡

逐渐被人遗忘

返乡的这几年,刘书城记忆最深刻的事,是帮助村里的一位病重的老人寻找他失散多年的儿子。20多年前,老人的儿子在外失踪,没有一点消息,而这些年,老人的寻亲之行也始终不太顺利。刘书城、蒋松林等合作社的成员知道后,大家以合作社的名义募捐,通过多年前唯一一个在云南见过老人儿子的村民提供的线索开始寻找。经过多方打听,汇集所有线索,才终于找到,让父子相见。在他们见面后不久,老人安详离世。

“村民的事也是我的事。”这是像刘书城一样回到家乡,想要振兴乡村的年轻人面对生活的态度。乐园村曾是解放战争中的衡宝战役主战场,70年过去,刘书城等人在这里又打响了一场没有硝烟的乡村振兴攻坚战。

刘书城说:“前段时间,我们建了冷库,用于水果的保鲜,而且现在猕猴桃酒的研发已经初步成功,接下来还要争取把猕猴桃酒推广出去。”未来或许充满未知,刘书城却信心十足。

看着以前的荒山变成了如今的“金山”,刘书城说,他只不过是有份回报家乡的情怀。他不希望家乡在悄无声息中渐渐被人遗忘,他要通过自己的努力让家乡越来越好。