■周 杰

日前,杭州市富阳区人民法院敲响法槌,备受关注的“人脸识别第一案”宣判。杭州野生动物世界被判赔偿当事人合同利益损失及交通费共计1038元,删除其办理指纹年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息。由于涉人脸识别诉讼在国内并无先例,因此该案也被寄予了远超个案的期待。

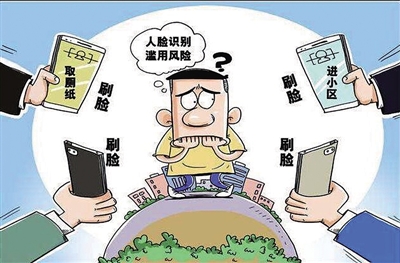

从一审判决结果看,司法机关对园方违约的“盖章”确认,无疑是对“人脸识别技术不能滥用”原则的重申。眼下,大数据、人工智能等技术日新月异,人脸识别的应用面越来越广。只不过,当人脸识别被广泛应用于工作、生活各种场景,当人们沉浸在电子支付、刷脸开门的便利快捷中,当数据成为信息时代的“硬通货”,身份信息泄露导致的“被贷款”“被诈骗”,“刷脸”遭遇“换脸”后名誉权隐私权被侵犯等现实问题,也愈发提醒着技术进步的伴生风险。

对人脸识别技术的滥用风险与乱用隐患,必须高度重视起来。科技创新往往跑在法律规制之前,但在依法适用现有法律规定基础上,及时倾听社会呼声,不断提高立法水平,切实强化立法程序,都有助于提高立法的前瞻性和及时性。在科技创新走向正轨的路途中,法治永远是最坚强的“安全刹车”。

此外,徒法不足以自行,法规补缺、监管与司法实践层面也要“不打折扣地落实”。正如在本案中,法院对涉事园方“超出必要性”的人脸数据采集说“不”,把住个人信息收集合法性的关隘,对社会具有风向标意义。