片中出现了大量细节考究、贴近于现实的设施、装备。领航员空间站、行星发动机、地下城、运载车……这些电影中的“神器”充满想象力和希望;但并非完全架空,大都可以从中国企业的“家底”里找到“影子”。

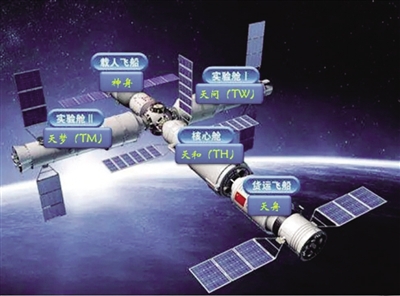

领航员空间站VS天宫空间站

在电影中领航员空间站承担了全球通信、信息存储、开辟道路等各项使命,成为地球上全人类的中枢平台和未来希望。

在现实中,由航天科技主导研发制造的中国“天宫”空间站,建成后将成为我国长期在轨稳定运行的国家太空实验室,国际科技合作交流的重要平台。

从尺寸上看,虽然没有领航者那么大,但是“五脏俱全”——中国空间站额定乘员3人,乘组轮换时最多可达6人。

基本构型包括核心舱、实验舱I和实验舱II,每个舱段规模20吨级。

核心舱包括节点舱、生活控制舱(分为大柱段和小柱段)和资源舱三部分,有3个对接口和2个停泊口。

对接口用于载人飞船、货运飞船及其他飞行器访问空间站,停泊口用于两个实验舱与核心舱组装形成空间站组合体,另有一个出舱口供航天员出舱活动。

核心舱轴向长度16.6米,大柱段直径4.2米,小柱段直径2.8米,主要用于空间站的统一控制和管理,以及航天员生活,具备长期自主飞行能力,能够支持航天员长期驻留,支持开展航天医学和空间科学实验。

值得关注的是,助力“地球”开启流浪之旅的火箭,不是什么“未来货”,而是现实中存在的——中国航天科工快舟火箭。

运载车VS巨型卡车

“道路千万条,安全第一条。行车不规范,亲人两行泪”成为了全网金句。伴随着这句警示语,《流浪地球》中的重型运载车成为出镜率非常高的道具了。已经踏上“流浪”旅途的地球,地表已经达到了-87℃。在这样的极端条件下,运载车依旧能够跨越山川完成各种任务。

而现实中巨型自卸卡车是国家能源集团矿场使用的国产SF33900电动轮自卸卡车。卡车长13.645米、宽8.364米、高7.100米,平均年运行时间5702.38小时,空车重量166吨,额定载重量220吨,柴油箱容积3520L,最高车速64.5km/h。

行星发动机VS核聚变“人造太阳”计划

影片中,人类为了推动地球离开太阳系,建造了1万多座行星发动机,高达11000多米,每台可产生150亿吨的推力,但所用的燃料只是石头,其原理是“重核聚变”,简单来说,即是将石头中所包含的元素进行核聚变反应。

现实中,我国早在1983年便提出了“热中子反应堆——快中子增殖堆——受控核聚变堆”的核能三步走发展战略。在西物院聚变所实验大厅,便能看到一个呈橘红色、椭圆形、放射状的庞大实验装置,这就是中国的“人造太阳”装置——“中国环流器二号A”。科学家计划用磁场把一团高温(上亿度)高压的等离子体“火球”悬浮起来,跟周边的任何材料不接触,这时就可以对等离子体加热、控制,以实现受控聚变反应而释放能量。这与太阳发光发热的原理相似,因此人们将这类装置称为“人造太阳”。

地下城VS全球最大“地下城”

没有了太阳光照,流浪地球的气温急剧下降,人类只能依靠地球本身的热量。地核温度高达6000℃,地下拥有丰富的地热资源。因此,人类转入地下5000米的地下城。

现实中,由航天科工下属宏达集团和吉林大学共同研发制造的我国“地壳一号”万米钻探机已经挖到了地下8000米左右的深度。建造地下城,深度已经不成问题。

而由中国建筑承建的武汉光谷中心城正在建设3层的地下空间,空间之间互相连通,总建筑面积51.6万平方米,相当于72个足球场,建成后成为全球规模最大的单个地下空间项目。地下空间建成后将形成交通、购物、办公、娱乐、文化等设施齐全的地下城市,居住人口达40万。

救援队机甲VS外骨骼机器人

电影中的救援队员,穿戴了非常先进的机甲,不仅可搭载通信器材、武器等多种装备,而且“力大无穷”。

中国兵器工业集团西北机电工程研究所研制的一款穿戴式外骨骼助力机器人就是这种高端智能机器人装备。系统兼具负重携行、托举搬运两种工作方式,可完成50kg负重行走、上下台阶、上下斜坡,以及45kg托举搬运等功能,可在1分钟内完成工作方式转换,以4km/h速度可在平地连续行走10km。行走、站立、转体、上下楼梯、上下斜坡……都可以实现!

而且,这套机器人折叠后可装箱运输,实乃行军作战、居家旅行的常备佳品!

据《科技日报》