施恩如果求记,出发点就不够纯粹了,总觉得我有恩于某某,反而长了骄慢。且看——

上次在广州工作的学生送来几罐柑普茶,今天友人Z君与我同享。他还真能识货:“这柑普有些年份了吧!陈皮的幽香和普洱的醇香结合得如此之妙,本人还是第一次享用。”他又接着说:“有这样的学生真值得骄傲!说到学生,我想到我叔叔,他曾经连续六年帮助五名贫困学生,其中四人考上了大学,居然没有一人来过信,也没谁登门拜访过,想起来叫人心寒!”

中国有句俗话两头讲到“非君子”:知恩不报非君子,施恩图报非君子。知恩、感恩、报恩、施恩,形成一条传统美德发扬光大的链条,也是一个人人格升华的过程。当下,随着一些浮躁气氛的蔓延,一些人的感恩心态似乎越来越淡了。大家开始用金钱衡量人际关系,销售者将顾客奉为上帝,顾客则认为销售者提供商品和服务,消费者付出金钱,理所应当,不必谈感谢。这种错误理念甚至延伸至朋友、家庭关系中,导致人们不懂感恩。特别是不少独生子女以自我为中心,任性、自私、为所欲为,认为所得一切都是理所当然,天经地义。感恩意识缺失,给社会留下严重的后遗症!

千百年来,国人对于“恩”有着独到的理解,从恩的字形即可看出,古恩字如人的双手作捧状,屈身恭敬态,表示恩惠感谢义,下部如心形状,表示恩从心中流出,应诚心报恩、真心施恩。

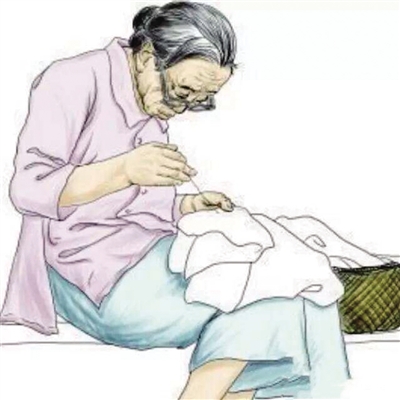

正是因为格外重视,中国文化中对表示不同身份人之间的感恩与报恩之举进行了具体而明确的划分。比如,父母与子女之间,父母对子女之恩,叫做“慈”:孟郊《游子吟》说“慈母手中线,游子身上衣”。《老子》称“吾有三宝,一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先”。子女报父母之恩,叫做“孝”:《孟子》说“孝子之至,莫大乎尊亲”,孟郊在《游子吟》里说完父母的慈恩,就紧接着说“谁言寸草心,报得三春晖”。

君臣之间,下对上、臣对君报答知遇之恩,叫做“忠”。司马光说,“尽心于人曰忠”。尽己之心,忠人之事,就是忠于对方的信任;朋友、兄弟之恩,叫做“义”;贺铸词说“立谈中,死生同,一诺千金重”。孟子说“义之实,从兄是也”,在家中对兄长的义气和敬爱,推广为社会上对朋友的义气和敬爱,就是侠肝义胆。

尽管古人对孝、忠、义等不同类型的感恩报恩之举划分明确,却将一种感情直接称为恩情,那就是爱情。男女相爱,在古人看来,是彼此给予了对方恩情,要彼此报答对方的恩德,所以就有了“恩爱”一词。如执手相对的“一日夫妻百日恩”;女子对丈夫的眷恋 “红颜未老恩先断”;男子对妻子的念念不忘 “报答平生未展眉”;“结发为夫妻,恩爱两不疑”,中国古典式的爱情,更像一生彼此守护的恩情。

“施恩求忘,受恩必报。”我们帮助别人的事,自己没必要去记住,而我们自己一旦受人恩惠,却一定要报答。施恩为什么要求忘?因为用求报的心去施恩,还是自私的,而真正不求报的心去施恩,才是无私的,无私的人才最令人敬重和珍惜。施恩如果求记,出发点就不够纯粹了,总觉得我有恩于某某,反而长了骄慢。而如果后面没有得到心中期望的回报,会变得喜欢抱怨,这就必然招人厌恶了。

感恩之心会使人变得更强大。如果你将生活视作理所当然,你将常常感到失望;如果将生活视为赐予,那么生活也将回馈给你礼物。

一项新公布的研究报告诉我们,常怀感恩之心,就是通往幸福的捷径。社会学者提出24项积极心理品质,感恩就是其中之一。感恩作为积极心理品质,可以帮助人从正面、乐观、幸福的角度看待世界及身边的人和事。人是社会性群居性动物,群居目的是为了互相扶持。对个人来说,懂得感恩会让人珍惜当下幸福,对未来更有信心。有能力帮助别人本来就是一种幸福,同时还能让人们意识到,在陷入困境需要帮助时,也会有人伸出援手。有了这样的经验,人们就能够更好地面对未来,降低对未来的焦虑。

“我们老家对忘恩之人有种称法,叫黄眼狗、白眼狼。”我对Z君说。忘恩之人,对个人幸福和社会和谐都会产生不利影响。一个人不懂感恩,意味着他一直在索取。没有看到已经拥有的,欲望得不到满足,因而不会快乐幸福。别人也会觉得这种人不值得帮助。越得不到帮助,其欲望越不能被满足,就越不懂得感恩,久而久之会被社会群体排斥,走上正途就很难了。

当然,仅仅嘴上感恩是不够的,还应感动心动行动,知恩报恩施恩:感恩父母之慈,还以孝;感恩君上之遇,还以忠;感恩友朋之亲,还以义;感念夫妻之情,还以恩;感念祖国之恩,还以爱;我们享受阳光、空气,不用为此付出任何费用,那么就应感念大自然之馈,还以敬……