美国航天局的直播画面显示,“洞察”号于26日14时47分许进入火星大气层,整个进入、降落和着陆的过程在约7分钟内完成。14时54分许,“洞察”号降落在火星表面。随后,“洞察”号通过与其同行的迷你卫星于15时许传回了火星的第一张照片。今年5月5日,“洞察”号从位于美国加利福尼亚州中部的范登堡空军基地升空。

“恐怖7分钟”

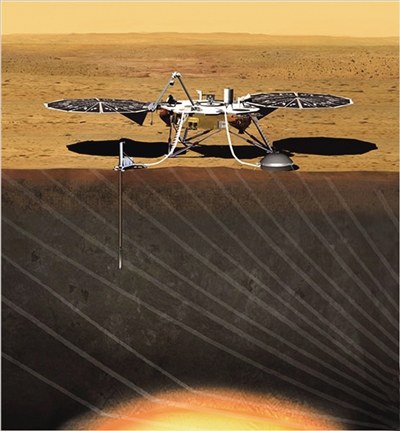

在火星艾利希平原着陆,“洞察”号以每小时约2.1万公里的速度进入火星大气层外缘,2分钟内时速降至约1600公里,随后下降、着陆。整个过程在约7分钟内完成,很多工程师把这7分钟称为“恐怖的7分钟”。

“洞察”号首席科学家布鲁斯·巴纳特用“异常困难”来形容这次登陆任务。他说,“洞察”号要完成多个极其复杂的动作,才能实现平稳着陆,其中影响成败最关键的两大因素分别是——超音速降落伞的部署和雷达系统的锁定。

在距离火星表面约16公里的高空,“洞察”号顶部的巨大超音速降落伞打开,随后,6个点火装置同时启动,使着陆器与隔热罩分离。降落伞的部署不仅对于着陆器在短时间内急剧减速至关重要,还将帮助着陆器打开、伸展并朝向火星表面。

在与隔热罩分离后,“洞察”号的三条腿展开并锁定。此时,雷达系统启动,向火星表面发射脉冲信号,以测量探测器的高度和下降速度。“雷达系统将准确锁定降落点,向‘洞察’号的机载计算机反馈高度、速度等信息,由机载计算机运算并指导其着陆过程。

给火星量体温,测脉搏

探测火星的任务听上去十分深奥,但实际上“洞察”号只是承担了类似“老中医”的工作,听一听火星的心跳,量一量火星的脉搏,测一测火星的温度。

火星诞生45亿年来,还是第一次进行这样详细的身体检查。

而实施“体检”的设备,主要有三台:

——“内部结构地震实验仪”(SEIS)测 “脉搏”,对火星地震和地质活动进行监视。

——“热流和物理学特性探头”(HP3)量 “体温”。这枚“体温计”长46厘米,将在大约5米深的火星土壤深处测量内部热量等。

——“自转和内部结构实验仪”(RISE)测量火星运动。RISE利用火星与地球之间的无线电传输检测火星自转的晃动,这种晃动将为研究火星内核的大小提供线索。

美国航天局计划把SEIS和HP3永远安置在火星上,届时会用机械臂将设备从探测器着陆器舱内取出,安在火星表面。整个过程被形容像是“抓娃娃”。

当然,为火星“把脉”并不是件容易事。想要探听火星的“心声”,“洞察”号需要承受巨大的昼夜温差变化。它还要对抗遮天蔽日的沙尘暴,此前沙尘暴曾造成有着15年探测经验的“机遇号”失联。

探秘火星内核

与“勇气”号和“机遇”号这些火星探测器“前辈”不同,“洞察”号是固定式探测器,大部分科学任务将通过原地的钻探实验完成。巴纳特表示,“原地不动”正是“洞察”号的独特之处,移动的火星车无法执行探测星球内核的任务,只有探测器长时间固定在同一个位置,才能准确搜集大量科学数据。

巴纳特说,“洞察”号对于人类未来对火星的研究有重要意义。“至今,科学研究已经掌握了火星现有的地表、大气层、电离层状态等外表信息。‘洞察’号现在的使命是通过探索火星的内核,来分析星球早期形成的历史,增加人类对地球起源的认识。”他说。

此外,之前美国航天局发动了一项公众活动:邀请大家发送他们的名字至美国航天局;从而他们的名字将被刻在一枚特制的微型芯片上,随着“洞察”号探测器去往火星,人未去但人名将留在火星。

在这240多万名申请者中,超过67.6万人是美国人,人数排名第一;超过26.2万人是中国人,在人数上排名第二。

人类离移民火星更近了吗?

几十年来,人类一直对火星充满好奇,这颗红色星球的神秘并没有阻止人们对它浪漫的想象。

美国航天局曾发表计划,在本世纪30年代让人类登陆火星。今年7月,科学家在火星观测到液态水湖。电影《火星救援》中“上火星种土豆”的情节似乎离我们不远了。

虽然“洞察”号的寿命并不长,只有一个火星年(两个地球年)。但两年后,人类将迎来探测火星的一个小高潮:

——美国将发射“2020火星车”,寻找古代火星存在生命的迹象;

——欧洲空间局计划发射ExoMars 漫游车,研究火星地质学;

——中国计划发射火星探测器“萤火二号”, 包含一个可以移动的火星漫游车和在轨运行的轨道器。

综合新华网消息

设想图