了解党史的人都知道,中共六大是1928年6月在苏联首都莫斯科举行。而党的七大却到了1945年4月23日才在延安召开,期间相隔了整整17年之久。相距这样长的时间,是有其特殊的历史原因的。

事实上,党的最高领导层对召开七大,曾有过多次动议和酝酿。然而,由于种种原因,又不得不一而再、再而三地向后推迟。

七大多次延宕的最大因素是动乱和战争。

实际上,早在1931年1月的中共第六届四中全会上,就曾有过准备召开七大的动议。全会决定“委托新的政治局展开必须的准备工作”。之后由于国民党接连对中央苏区发动“围剿”,党要以主要精力集中于战事。加之这期间,党的最高领导层中顾顺章、向忠发的被捕叛变,中共中央被迫由上海转移至中央苏区。这样,召开七大自然无力顾及,准备工作被迫中断。

1936年10月红军长征到达陕北。随后发生了“西安事变”。全面抗战爆发后,1937年12月召开的中共中央政治局会议通过了《中共中央政治局关于召集第七次全国代表大会的决议》并成立了七大筹备委员会,毛泽东为主席,王明为书记。筹委会下设了一个由毛泽东、王明、张闻天、陈云、康生5人组成的秘书处,以及由毛泽东、王明、朱德等25人组成的“七大”代表召集委员会。会议的召开已指日可待。然而,由于一些情况的相继出现和诸多因素的不断干扰,这个决议最终没有付诸实施。

1938年3月,中共中央政治局再次开会,讨论关于召开七大的有关事项。任弼时在会议结束后前往苏联向共产国际作了汇报。当年的11月,中共六届六中全会通过了关于召开七大的决议,对七大报告的起草、议事日程、代表分配及产生办法等问题,作了若干规定和明确指示。1939年6月和7月,中共中央书记处先后两次向各地党组织发出选举七大代表的通知,并要求当年9月1日前确定代表人选。

不久,国民党顽固派接连发动了两次反共高潮,我党不得不把主要精力放在领导军民打退国民党反共高潮和粉碎日寇扫荡上,召开七大的事又一次被搁置起来。

1941年3月12日,中央政治局会议决定在当年的五一国际劳动节召开七大。后因张闻天与毛泽东交接党的总书记工作和整风、大生产等运动再次推迟。

1943年7月17日,中央书记处向中央政治局提出在8个月到9个月内召开七大的建议。8月1日又发出了《关于“七大”代表赴延安出席大会的指示》。后因中央政治局重新召开整风会议,已经启动的会议进程再次中断。直到中共六届七中全会上,中共中央正式决定了七大召开的日期和议程。

1945年4月23日,具有历史意义的中共七大终于开幕。

几经变更,会议召开时间多次延宕

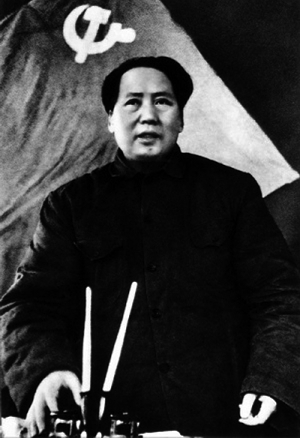

毛泽东在七大作报告(资料图)

“我们不要把犯过错误的人推出去”

第一次在自己修建的房子里开党代会

与中共七大开会的时间数次更改一样,会议地点的确定也经历了多次反复。

据资料介绍,中共中央最初考虑会议的地点是在陕北安塞县举行。那里环境隐蔽且便于防空,但交通不便,离党中央所在地延安较远,生活物资比较缺乏,只好放弃了这一方案。

安塞计划放弃后,有关部门又把会议地点放在延安枣园。枣园树木密集,便于隐蔽;离中央领导住处较近,便于及时汇报与沟通;枣园的物资较安塞充足。待一切就绪后,发现这里的水源严重不足,加之代表们的住宿也成问题,又放弃了。

后来,经多方权衡并报中央书记处同意,最终将七大会址选定在了延安杨家岭。

李富春请延安自然科学院的建筑专家杨作材重新设计了建筑方案。

1941年,杨家岭中央大礼堂开始修建,1942年完工。整个礼堂建筑朴素大方,体现了中西合璧的设计风格——外观是仿苏联式,内部是陕北窑洞式的石拱结构。礼堂可以容纳上千人。修建这么一座礼堂,今天来说可能算不上什么,但在当时的延安,可称得上“宏伟建筑”了。这也是当年延安唯一的有木梁和木柱的大型建筑物。因为前六次党代会都是在别人修建好的房子里召开的,所以朱德风趣地说,这是我们党第一次在自己修建的房子里召开党代会。

1945年4月23日到6月11日,七大会期总共50天,在自己建的房子里,中共中央构筑了第一座理论大厦——毛泽东思想。中共七大作为“团结的大会,胜利的大会”载入党的史册。

虽然七大最终顺利召开了,但鲜为人知的是,出席会议的700名代表是历尽艰辛才到达延安的。由于战乱,代表们去延安的路程可谓困难重重,险象环生,甚至是冒着生命的危险。其中有不少人来自沦陷区,要通过敌人的封锁区,交通不便,有的骑马,更多的是步行;因为路途遥远,环境险恶,有的化装成商人、小贩或乞丐,甚至提前几年出发,靠一双脚板昼夜兼程;有的是由游击队护送来的,有的则是通过伪军的内部关系护送来的;有的是从国外辗转归来的。有的同志在路上遇到敌人袭击时身负重伤,甚至牺牲在途中。对党的忠诚,对延安的向往,使代表们历经艰险汇聚到了宝塔山下。

中共七大会场(资料图)

选举党的第七届中央委员会是七大的一项重要议程。

七大的选举,有一个过程。首先是酝酿阶段。在酝酿阶段中,代表们争论最多的一个问题是对犯过错误的同志,该不该选举?

毛泽东在所作的关于选举方针的报告中指出:“我们既要选举那些在土地革命战争时期坚持正确路线的同志进入新的中央委员会,也要选举在那时犯了错误,(现在)承认了错误、改正了错误的人进入新的中央委员会。对那时犯错误的同志,不应‘一掌推开’,只要承认错误并决心改正错误,经过学习,这样我们就有了更大的免疫性。”

经代表们充分酝酿和讨论,会议选举产生了新的中央委员会,其中包括王明等几位曾经犯过错误的同志。

作为太岳区的代表,高扬文参加了这次会议。选举中央委员会时,高扬文担任计票员。投票后,一个身躯高大的人突然出现在计票员们面前,大家抬头一看,原来是毛泽东来到了他们的工作现场。

毛泽东坐了下来,笑容满面地问起每位候选人得票的情况。大家将已经计算出来的票数向毛泽东作了汇报。他很关心地询问了洛甫(张闻天)与博古(秦邦宪)的得票情况,还特别问了王明得票多少。因为票数还未统计完,计票员如实作了回答。

毛泽东沉思片刻后说:“最好能选上。”他又说:“‘七大’是一次团结的大会,犯了错误的人也有代表性……我们不要把犯过错误的人推出去,而要团结他们。犯了错误,改了就好。”

然后,毛泽东平静地坐在那里,耐心等待着计票员们把选票统计完毕。当毛泽东看到秦邦宪(中委最后一名)、王明(中委倒数第二名)最终被选上中央委员时,脸上露出了笑容。

毛泽东为什么这样关心博古(秦邦宪),尤其是王明能否选上中央委员呢?

毛泽东在作关于选举方针的报告时解释说:从党的历史经验来看,对过去犯错误的同志不应一手推开,只要他们承认错误,并决心改正错误就行了。毛泽东还在另一次会上说:这些人的错误,是在一定的历史条件下犯的,经过整风,已经把问题弄清楚了,就不应太着重个人的责任。毛泽东还说过,批判陈独秀时有些偏重个人责任,而对总结经验不够。

与有不同意见的人合作共事,是毛泽东的一贯思想。

正是因为这样,毛泽东才很关心王明能否当选,亲自来到后台了解情况。能够如此宽宏大量,以党的利益为重,以团结为重,体现了毛泽东何等的高风亮节。

由于心情舒畅,毛泽东便与高扬文攀谈起来。他询问了高扬文的名字。高扬文回答说,名叫杨文。

毛泽东微笑着说:“你的名字很好,‘杨柳、文章’。”顿一顿,他又说:“杨树、柳树都是好树种,特别是柳树,把树枝插到地下,就会生根成活。抗战胜利了,我们在延安的干部就要大批出去工作,你们要像柳树一样,不管到什么地方,就要到那里生根,和当地的干部、人民一起,把革命工作搞好。”

毛主席的这一番教导,对高扬文等同志有很大的启发,影响了他们一生的信仰和工作态度。

毛泽东和大家一面交谈,一面在后台共用便餐,吃了一顿红烧肉。

据人民网