漏服时间处于两次服药间隔时间一半以内,可以按同等剂量补服就行;如果漏服时间超过了一半时间,一般不需再补服,下次服药时间服用当次剂量即可。比如长效降压药,一天服药一次,在之后的48小时,甚至72小时内仍然会在人体内保持一定的血药浓度,血压可以维持稳定,完全没必要补服,下次按时间吃药即可。

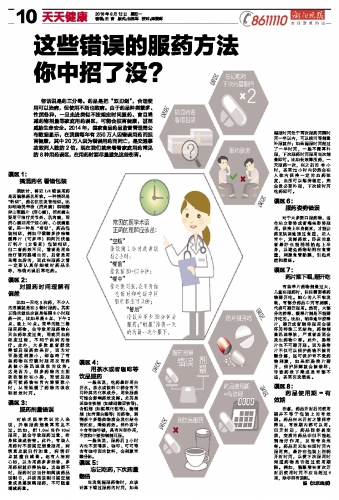

误区6:

服药姿势错误

对于大多数口服药物,适合站立姿势或者端坐姿势服用。保持上半身挺直,才能让药更快速地通过食道,进入胃中,发挥药效。卧床的患者最好也能稍稍抬起上半身,以避免药物贴附在食管壁,刺激食管黏膜,引起炎症和溃疡。

误区7:

药片难下咽,掰开吃

有些单片药物剂量过大,儿童在服药时,往往需要将药物掰开吃。细心的人不难发现,有部分药品中间有刻痕,代表可掰开服用。然而,大部分的控释、缓释片剂是不能掰开吃的。比如,硝苯地平控释片,掰开或者碾碎服用会破坏其特殊工艺结构,药物剂量迅速释放,严重者甚至会发生药物中毒。此外,肠溶片也不可掰开服。因为肠溶片不仅可以保护药物不被胃酸分解,还可保护胃不受药物刺激,如果把肠溶片掰开,保护屏障就会被破坏,导致药效下降或是胃部不适,甚至引发溃疡。

误区8:

药品使用期=有效期

注意,药品开封后的使用期并不等于包装上的有效期。药品在未开封之前保存得当,有效期内都可以用。但开封后,药品很容易变质,变质的药品非但不能起到治疗作用,反而带来危害。药品若无法在短时间内服用完,最好在包装上注明开封时间,以便下次服用时知道药物是否超过使用期限。例如,滴眼液在首次开封后使用时间不应当超过4周,除非另有说明。

据《北京晚报》

误区1:

搞混药名 看错包装

据统计,将近1/4错误用药是因搞混药名所致。一种情况是“听似”,药名往往发音相似。比如吲哚美辛栓(消炎痛)和硝酸异山梨酯片(消心痛),消炎痛主要用于治疗关节炎、肌肉痛,而消心痛则用于冠心病、心绞痛患者。另一种是“看似”,药品包装相似,例如甲磺酸多沙唑嗪缓释片(可多华)和阿托伐他汀钙片(立普妥)包装相似,但二者药效不同,前者是用来治疗前列腺增生的,后者是用来降血脂的,因此在服药之前一定要认真仔细核对药品名称,准确无误后再吃药。

误区2:

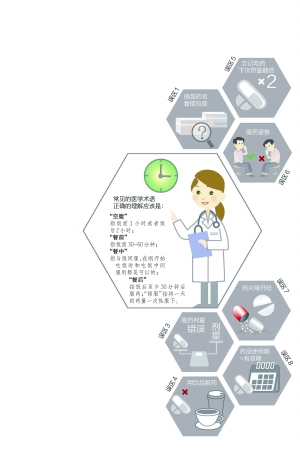

对服药时间理解有偏差

比如一天吃3次药,不少人的理解就是在3餐时服药。其实正确的做法应该是每隔8小时服药一次,比如早晨6点、下午2点、晚上10点。简单的随三餐服用药物,会导致所服药物白天血药浓度过高,而晚间血药浓度过低,不利于疾病的治疗。此外,大多数患者都觉得饭后服药效果好,因为对胃肠道刺激小,却忽略了有些药物在空腹时服用反而容易被小肠迅速吸收的优势。这是因为,很多药物的主要吸收部位在小肠,而饭后服药可使药物在胃内滞留数小时,从而延缓了药物的吸收和显效时间。

误区3:

服药剂量错误

对缺乏医学常识的人来说,弄混服药剂量再常见不过。比如,把1.0ml当作10ml服用,就会导致服药过量,给身体造成伤害。此外,有些人用药时不按规定剂量服用,病情重点就自行加量,病情好点就擅自减量。还有人治病心切,以为用药多多益善,多用药病就好得快些。这些都不对,服药时应当仔细阅读药品说明书,并按照说明书规定剂量或是遵医嘱服药,不可随意增减药量。