■廖和平

“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”。秦朝以降,历史上有数十位皇帝倾情南岳衡山,或歌咏、或祭祀、或题词、或亲临攀登。综史料所示,历代帝王中最关心和支持南岳的非唐玄宗李隆基莫属。

唐玄宗李隆基(685—762年),唐高宗李治与武则天之孙,唐睿宗李旦第三子,故又称李三郎,母窦德妃。先天元年(712年)至天宝十五年(756年)在位,因安史之乱退位为太上皇,是唐朝在位时间最长的皇帝,亦是唐朝极盛时期的皇帝。

祭祀南岳 祈求国泰民安

皇帝祭祀天地又称“封禅”,封为“祭天”,禅为“祭地”,是指中国古代帝王在开国大典、继承大统、太平盛世或天降祥瑞之时的祭祀天地山川的大型典礼。远古暨夏商周三代,已有封禅的传说。古人认为群山中五岳位于五方,是江山社稷的象征,代表国家的权力。因此人间的帝王应到五岳去祭过天帝,才算受命于天。

祭祀五岳活动为官方祭祀,目的在于社稷平安、风调雨顺、五谷丰登,历代帝王均十分重视。《周礼·大宗伯》即载当时人们“以血祭祭社稷、五祀、五岳”。《礼记·王制》又言:“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯;诸侯祭名山大川之在其地者。”《汉书·郊祀志下》则说皇家对“五岳”的庙祠制度始于汉宣帝神爵元年(前61年),“自是五岳、四渎皆有常礼”。《重修纬书集成·礼含文嘉》言:“天子祭天地宗庙六宗五岳,得其宜则五谷丰,雷雨时至,四夷贡物。”《隶释》卷二载东汉光和二年(179年)《樊毅修华岳碑》则言:“祭视三公者(即五岳),以能兴云雨,产万物,通精气,有益于人。”唐、宋、元、明时期,历代帝王皆有对五岳进行封祀之事。

这一点,唐玄宗无疑是做得最到位、最出色的。《南岳志》载,他先后至少六次派遣大臣到南岳祭祀。

开元六年(718年),唐玄宗第一次命丞相张九龄祭祀南岳。玄宗二十五年(737年),唐玄宗敕以“三时不害,百谷用成”,第二次遣尚书左丞相裴辉卿等祭祀南岳。

天宝元年(742年)唐玄宗第三次以西成(秋季收成)颇熟,令光禄卿嗣郑王希言等祭祀南岳。天宝七年(748年),唐玄宗第四次以岁丰,遣官祭祀南岳。天宝八年(749年),唐玄宗第五次以岁丰,遣官祭祀南岳。天宝十年(751年),唐玄宗第六次以岁丰,遣官祭祀南岳。

唐玄宗还特地命大臣为南岳制定了《开元礼祭南岳祝文》:“维某年岁次月朔日,嗣天子某,谨遣某官某,敢昭告于南岳衡山:维神资养万品,作镇一方,式因夏始(参照夏代的做法)。谨以玉帛、牲斋、粢盛、庶品,朝薦(荐)于神。尚享。”

敕建岳庙 弘扬祝融祖德

有“南国小故宫”之称的南岳大庙,集儒释道三家于一体,是中华优秀文化的传承地,又是纪念上古人文始祖之一祝融的道场。

传说祝融是中国上古帝王。他以火施化,以南岳为帝都,号为赤帝,是继燧人氏、炎帝神农氏后的第三代“火神”。相传,祝融还是一个音乐家,他经常在高山上奏起悠扬动听、感人肺腑的乐曲,使黎民百姓精神振奋,情绪高昂,对生活充满热爱。还传说祝融是黄帝的大臣,黄帝初次南巡时,分不清方向,于是请祝融“辨乎南方”;也就是说,中华五岳的南岳,最先是由祝融分辨出来的,他因此担任了司徒的职务。后来,祝融成为南中国的王者,楚国人的始祖。

祝融死后,葬在南岳衡山之阳,后人为了纪念他,就把南岳最高峰命名为祝融峰,把他的陵寝之地叫赤帝峰,在衡山之巅建祝融殿,奉为南岳衡山之神。不管怎么说,祝融氏是一个古老的氏族,“祝”是祭祀,祭火,祭光明,祭祀天帝;“融”是荧火虫,像星星一样闪光,在黑夜里明亮。

唐玄宗对祝融是无比崇敬的。《南岳志》载:他两次“皇封”南岳神。第一次是开元十三年(725年),唐玄宗封南岳神为南岳真君,敕建“南岳真君祠”。

《文献通考》卷八三《郊社考十六》:开元时,天台道士司马承祯言:“今五岳神祠是山林之神也,非正真之神也。五岳皆有洞府,有上清真人降任其职,山川风雨,阴阳气序,是所理焉。冠冕服章,佐从神仙,皆有名数。请别立斋祠之所。”上奇其说,因敕五岳各置真君祠一所。这是五岳真君第一次“国封”。玄宗并拨专款,派专人督修南岳庙。

遗憾的是,两年后的开元十五年(727年),南岳庙失火。再次拨付专款,派专人重修南岳庙。“所司重修之”。

第二次是天宝五年(746年),唐玄宗诏封南岳神为“司天王”。又拨付专款,派专人修建南岳“司天霍王庙”。

后代皇帝参照唐玄宗的做法,不断加封南岳衡山之神,如宋真宗封南岳神为“司天昭圣帝”;元世祖忽必列则加封南岳之神为“司天大化昭圣帝”,同时扩建南岳大庙,等等,“南岳圣帝”之名沿袭至今。

方外之交 传颂千古佳话

道教一度为唐代国教,玄宗李隆基更崇信道法,与南岳三位高道的交往被传为佳话。对隐居南岳的道家上清派十二代宗师司马承祯(号白云先生)及其弟子薛季昌、王仙峤等均极为礼遇,曾呼司马承祯为“道兄”,以薛季昌、王仙峤为天师。

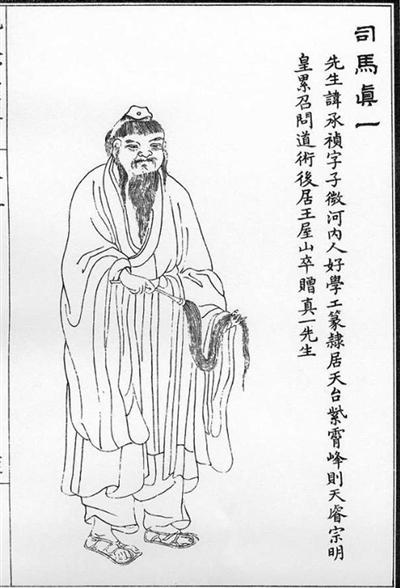

司马承祯(647—735年),字子徽,法号道隐,又号白云子,唐河内温县(今河南温县)人。道教上清派第十二代宗师。自小笃学好道,无心仕宦之途。师事嵩山道士潘师正,得受上清经法及符箓、导引、服饵诸术。后来遍游天下名山,隐居在天台山玉霄峰,自号“天台白云子”。文学修养很深,与李白、贺知章、陈子昂、孟浩然、王维、卢藏用、宋之问、王适、毕构结为“仙宗十友”。玄宗开元元年(713年)来南岳衡山,先是住九真观附近白云庵修炼,后来又在祝融峰顶建息庵,法从者甚众。武则天闻其名,召至京都,亲降手敕,赞美他道行高超。睿宗景云二年(711年)召入宫中,询问阴阳术数与理国之事,他称“阴阳术数为异端,理国应当以无为为本”,颇合帝意,赐以宝琴及霞纹帔。后至南岳,结庵九真观北。张九龄屡谒之。

开元九年(721年),玄宗亲派其弟承祎迎入宫,命校正《道德经》,深加礼待,呼为“道兄”,并派胞妹玉真公主随他学道。开元十三年(725年),唐玄宗召之入宫,按照他的意愿,封南岳神为南岳真君,敕建“南岳真君祠”。开元十五年(727年),再次召入宫,问道。得知南岳真君祠失火,“所司重修之”。唐李冲昭《南岳小录》云:临行,又赠金器一百事、银器二百事,绵帛至多,皆有御札。

735年,司马承祯羽化后,追赠“银青光禄大夫”,谥“正一先生”,玄宗亲自撰写碑文,诏以其南岳旧居为“降真观”,又亲自题写观额,复命衡州府铸重四千斤铜钟一口赐观中。

薛季昌(?—759年),唐河东(今山西省境内)人,是司马承祯的得意弟子。家世皆以官显。原为绵竹县尉,后舍官入道。酷好山水,尝游青城山。旋至南岳,拜遇正一先生司马承祯为师,授其《玉洞经箓》,研穷真妙,勤而不懈。唐玄宗李隆基曾召其入宫,延问道德,谈极精微,恩宠倍加,封为天师,厚赠金帛。将归南岳,玄宗赋诗《送道士薛季昌归衡山》并序。还山后,隐居南岳华盖峰凌虚宫。丹成,忽曰:“祝融今日有天真之会,予被召当往。”撰《道德玄枢》,集诸家妙注,并撰撰《元微论》三卷,《大道颂》一卷。传唐乾元三年(760年)二月初六“得道升天”。

唐李冲昭《南岳小录》云:薛天师季昌,本绵州绵竹县尉。在京舍官进道,志操不群。将回南岳,上闻玄宗,玄宗嘉之。亦厚颁金帛。上命笔赋诗送赠,有序曰:

“炼师初解簪裾,栖心衡岳。及登道箓,慨然来兹,愿回旧居,以守虚白。不违雅志,且重精修,忽遇灵药,尚望时来城阙也。乃赋诗一首,宠行云尔。”

王仙峤(生卒不详),是司马承祯的另一得意弟子。承祯逝世后,仙峤抄写薛季昌所注《道德经》进献玄宗,并说,司马尊师已仙化,请改其南岳旧居白云庵为观。唐明皇准于其请,亲笔书写“降真观”观额,诏薛季昌为观主。仙峤后诏封为天师。

李隆基于开元中亲笔为南岳九仙宫题额“紫盖峰石坛九仙宫”。所谓“石坛”,是指九仙宫前约半里地的—块巨大的花岗石;它高约四丈,长宽各为二至三丈,顶端平坦,相传南岳九仙大多飞升或聚合在这里。巨石中腰楷书横刻“九仙飞升之石”六字,每个字大约100平方厘米,遒劲灵动。

司马承祯与薛季昌诸人先住白云观,后住九真观,两观距九仙宫极近(约两里),而白云先生药堂更近,在宫后。唐明皇准司马承祯弟子王仙峤表奏,改所住的白云观为降真观,亲自篆书题额。玄宗皇帝赐额,又是亲笔书写,这在当时是件了不起的大事。所以九仙宫、九真观、降真观以及这一带地区的招仙宫、中宫、凌虚宫、元阳宫,华盖院等香烟鼎盛,殿阁如云,道徒众集,允称南岳道家一个全盛时期。

宋代人为了纪念九仙宫石坛和唐明皇赐额,曾赋诗云:“一峰鳞次开一观,片石朋来会九仙。宝牌尚记咧皇篆,灵梦尝闻御史传。”为九仙宫和九仙石作了历史的见证。

玄宗与南岳道教人物之间的交往友谊、赏赐、题刻、送别、赠答诗,明确直接地表达了玄宗对南岳衡山的深情厚谊。

“唐龙告文” 彰显旷世爱情

“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,是唐代大诗人白居易歌咏唐玄宗和杨贵妃的爱情故事的。这一点,南岳衡山就为其作了一个很好的注解。

位于紫盖峰下“南岳四绝”之一的水帘洞就是他们的见证。据《一统志》《福地志》记载,水帘洞古名朱陵洞,相传是朱陵大帝居住的地方。唐朝人称朱陵洞为“紫盖仙洞”。道家认为它是三十六小洞天的“第三洞天”即“朱陵太虚小有之天”,简称“朱陵洞天”。唐末杜光庭 《洞天福地岳渎名山记》还将此处列为“七十二福地”之“第二十二洞真墟福地”。《潜霍类书》说:相传远古时候,大禹治水,来南岳求金简玉书,曾在朱陵洞天举行祭祀典礼。

除上文提到的“封禅”外,许多帝王还有向神灵求愿祈福之举,用的则是一种道教仪式,称为“投龙”。祈愿者将其恳请神灵保佑的心愿刻在一枚铜简上,谓之“金龙”,亦称“投龙简”,然后再派专人将之投放到一些名山大川,以祈上达神灵,谓之“金龙驿传”。

唐玄宗李隆基对南岳衡山情有独钟,钦定南岳衡山为国家投龙之地。738年,53岁的唐玄宗派遣内侍张奉国带道士孙智凉等人,专程从京师来到南岳朱陵洞投放铜简——“唐玄宗投紫盖洞铜简”。除了祈求自己长生不老外,玄宗还将至爱杨玉环的名号——道真,写在祈请人一栏。可见痴情的玄宗希望神明庇佑他们做一世的神仙眷侣。

为此,宋徽宗政和七年(1117年)道士李亘通于水帘洞石壁题记此事:“羽客下棋处,金龙曳尾处,宝篆浮水处,投金龙玉简处。”

清道光年间,时人在南岳水帘洞下的投龙潭中无意间淘出了这枚铜简,为易大令所得,后被长沙唐荫云收藏。清人陆增祥在《八琼室金石补正》一书中记录了此事,并抄录了简文。同时的汪鋆、罗振玉等人的著作均提及此简。

李元度《南岳志》所载,正面五行写道:“大唐开元神武皇帝李隆基,本命乙酉,八月五日降诞。夙好道真,愿蒙神仙长生之法。谨依上清灵文,投刺紫盖仙洞。位忝君临,不莸朝拜。谨令道士孙智凉,赍信简以闻,惟金龙驿传。太岁戊寅六月戊戌朔廿七日甲子告文。”

背面则记载了参与其事的其他人员:“内使朝散大夫行内侍省掖庭局令上柱国张奉国,本命甲午八月十八日生。道士涂处道。判官王越宾,壬寅八月七日。傔人秦延恩。”

简上所书的“太岁戊寅”,即开元二十六年(738年);“戊戌朔”,意指六月初一的干支为“戊戌”;“廿七日甲子”,是七月二十七日干支为“甲子”。这个时间,可能是举行斋醮仪式的时间,简上的文字应该在此时即已铭刻好。而投龙之地南岳衡山,由于路途遥远,可能很难在规定的时间里抵达并准时投下龙简。投龙的时间,兴许就在玄宗生日当天,这可能是他在生日前一月即举行仪式的原因。

该简为铜质,呈长方板条状,体表多有包浆,润莹类翠,即如《八琼室金石补正》所言“纯绿似瓜皮”,手感光洁厚重,以指轻弹,应声如磬。铜简高35.9厘米,宽12厘米,厚0.8厘米,重3270克。正面刻文5行,满行19字,字法严整,刀工极佳,颇具唐人写经笔意;背面刻文3行,字体轻细,极似锐物刃尖划刻而成。

据考证,投龙仪式所投送的不仅仅是金龙、玉简,尚有玉璧和金钮,缠以青丝,一并投到名山洞府中,所以,该仪式又称投龙简、投龙璧等。这些信物各有寓意,质地亦不局限于金玉。

原台北故宫博物院副院长庄严先生称唐玄宗的这枚“投龙简”,为“传世之唯一孤本”。

但此后即不知所踪,再未现身。2011年,经南岳国际道文化论坛组委会的曾卫国等同志的不懈努力,终于在贵州博物馆寻找到“南岳唐龙告文”这一传世国宝。

据传,该铜简南岳出土后,因属唐朝帝王投龙简,为安全起见,被存入明故宫应天府官署。百余年后,辗转各地,开始了它一段传奇的旅程。1937年“七七”事变后,为了保护故宫博物院文物不落入日寇之手,故宫博物院将文物分批向西部转移,80箱1022件国宝装进了铁皮箱,于8月14日启航离宁至汉口,换乘火车至长沙,暂存于湖南大学图书馆。由于战事吃紧,12月又奉命转移至贵州。

运到贵阳之日,正值农历除夕。这80只铁皮箱暂存于六广门蒋介石行营。不久,重庆作为国民政府之“陪都”,遭至日本空军的大肆轰炸。贵阳与重庆近在咫尺,故宫文物的处境极为忧虑。经时任宣传部长的安顺人张道藩的建议,决定将文物移送到安顺南郊华严洞秘藏。并成立国立故宫博物院安顺办事处,负责这批国宝的保护工作,洞口则由当地驻军警卫。至此,这批国宝在秘窟里平安度过了近6年。1947年这批文物由长江运至南京,存放于原先的库房。为了感谢贵州文物工作者,抗战胜利后,部分文物有意留在贵州安顺未搬回南京。1949年1月,其他文物启程运到台湾,现存于台湾国立故宫博物院。1952年,北京有关方面派员赴安顺接管这批古物。应地方政府所请,特意在安顺南街店员工会(后为安顺图书馆)举办了一次公开展览,五箱青铜器共118件悉数亮相,其中就包括这枚唐玄宗投紫盖洞(朱陵洞)的“金龙”铜简。1953年,贵州有了博物馆,该简由贵州省安顺县文教科拨交给贵州省博物馆。

从开元二十六年(738年),这枚铜简从长安出发,一路南行,开始了它长达1280年的旅行。也是在这一年,在玄宗生日前后,它栖身南岳朱陵洞内,沉睡了千年。19世纪中叶,它意外醒来,踏上东行路,由衡阳而长沙,先后被不同藏家所拥有,最后流入南京古物保存所。1937年抗战爆发后,它又随着故宫文物辗转西来,投龙一般投入安顺华严洞内,从此石沉大海,直至1990年才又再次回归公众的视野。

这枚铭刻着玄宗名讳的铜简,铭刻着皇帝长生不死和爱情不老的渴望,彰显“寿岳衡山”的至尊品牌形象。当它醒来的时候,看见了皇帝的谢幕,看见了曾经强大的帝国遭受外敌的凌辱,看见了枪声弹雨里文物守护者肃然起敬的担当。它书写着一段千年家国传奇!