■廖和平

“茫茫九州,维禹甸之”。根据文献传说,夏禹治水、征三苗、巡狩时,曾数次南下江湘,多次到南岳衡山。作为上古杰出的政治家、水利专家和旅行家,大禹还开发了南岳衡山。

中国最早的地理著作《尚书·禹贡》称,禹导水疏河,从“岷山之阳,至于衡山;过九江,至于敷浅原(敷浅原一说为今庐山)。”

据《战国策·魏策》,魏武侯与诸大夫浮于西河,夸耀“河山之险,岂不亦信固哉。”军事家、西河郡守吴起不以为然,认为“河山之险,不足保也。”并说“昔者三苗之居,左彭蠡之波,右洞庭之水,文山在其北,而衡山在其南(西汉初年出版的《韩诗外传》有“当舜之时,有苗不服,其不服者,衡山在南,岐山在北,左洞庭之波,右彭蠡之水”句。歧山在今陕西歧山县境,衡山在今衡山县境。),恃此险也,为政不善,而禹放逐之。”

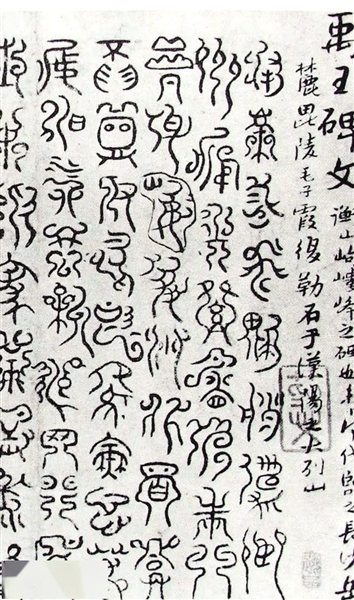

南岳衡山有“禹王碑”,因衡山古称“岣嵝”,又称“岣嵝碑”。东汉学者赵晔《吴越春秋·越王吴余外传》云:“禹登衡山,梦苍水使者,授金简玉字之书,得治水之要,刻石山之高处。”晋·罗含《湘中记》云:“岣嵝山有玉牒,禹按其文以治水,上有禹碑。”南朝·宋·道士徐灵期《南岳记》云:“云密峰有禹治水碑,皆蝌蚪文字。夏禹导山通渎,刻石名山之巅。”

唐宋八大家之首的韩愈曾诗咏南岳禹王碑:

岣嵝山前神禹碑,字青石赤形模奇。

蝌蚪拳身薤叶披,鸾飘凤泊拏蛟螭。

事严迹秘鬼莫窥,道人独上偶见之。

我来咨嗟涕涟湎,千搜万索何处有?

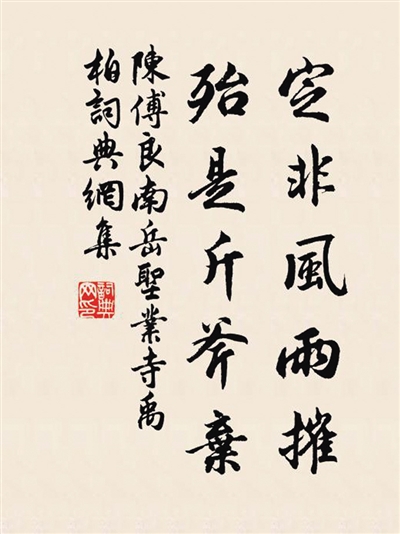

唐代刘禹锡的《寄吕衡州》诗有:“传闻祝融峰,上有神禹铭”的诗句。南宋嘉定年间,文人何致将“禹王碑”摹刻于长沙岳麓山,得以流传于世。明末岳麓书院山长吴道行著《禹碑辨》:

考《吴越春秋》,载禹登衡山,梦苍水使者授金简玉字之书,得治水之要,刻石山之高处。此禹碑之所从来久矣。历千百年无传者,道士偶见之,韩文公、刘禹锡索之不得,致形之诗词。宋嘉定壬申(1212年),何致游南岳,遇樵者导引至碑所,始摹其文。过长沙,转刻之岳麓山顶,隐藏又三百馀年,至明嘉靖癸巳年(1533年),潘太守(镒)搜得之,剔土塌传,朝野始复睹虞夏之书。

禹王碑刻有77字,字体苍古难辨,有谓蝌蚪文,有谓鸟篆。末行空处有寸楷书“右帝禹制”。明代状元杨慎曾释碑文,其释文为:

“承帝曰咨:翼辅佐卿,洲诸与登,鸟兽之门。参身洪流,而明发尔兴。久旅忘家,宿岳麓庭,智营形折,心罔弗辰,往求平定,华岳泰衡,宗疏事裒,劳余神禋,郁塞昏徙,南渎衍亨。衣制食备,万国其宁。窜舞永奔!”

碑文大意是禹受命治水,日夜奔波于三山五岳之间,疏浚大川河流,最终治服洪水的功绩。

宋元以来,禹王碑被列为中国最早的碑刻,名曰“夏禹岣嵝碑”;周穆王“吉日癸巳”石刻(原刻于河北赞皇县坛山)列第二,名曰“周穆王坛山刻石”。衡阳石鼓书院、绍兴禹庙、南京栖霞山、西安碑林,以及开封、成都、昆明、武汉等地,皆有摹刻岳麓山禹王碑。传说大禹疏浚湘江时,曾在岳麓山开山凿路,后来麓山溪水沿禹凿山路汇成禹迹溪。(清)乾隆《岳麓山志》:“禹迹溪:溪在山口,距大江五里,大禹疏凿开山之径,上有拖船埠。”禹迹溪上山坳称拖船坳,亦名拖船埠,“民俗相传为禹王拖船过埠时,所遗留之痕迹。”《大清一统志·长沙府》载:“禹迹溪在湘江西岸,岳麓山左,一名大禹拖船坳,为神禹开凿之径。”

华容县南禹山。传说大禹治水时曾登其上,其与《禹贡》“东别为沱,又东至于澧”的地理背景吻合。禹山庙始建于西汉惠帝年间,历代均有修缮,唐肃宗曾登此庙祭祀大禹。明《华容县志·山水》载:“禹山,原名啸狮山,仰天长啸也。禹治水登其上,曰禹山,有禹王庙,有国祭。”(清)光绪《华容县志·山水》记载更为详细:“邑南三十里有禹山,禹治水登此,唐时山上有寺庙,建筑雄伟,前后三进,中殿供禹王菩萨,有国祭。明清两代以六月六日致祭。”

湘潭市区湘江与涟水汇合处,有一座赤紫色石山突兀屹立在湘江之中,人们称之为石嘴垴。《南迁录》记载,禹曾沉鼎于石嘴垴下陶公潭中,以镇水怪。

衡湘间传闻,舜帝崩于苍梧之野后,“夏禹及群臣诸侯来葬帝于何之九嶷山。”宁远玉琯岩旧有何侯宅,“传谓葬帝时,夏后与诸侯之所宿也。”((清)王万澍:《湖南阳秋》,岳麓书社,2012年。)若据此说,夏禹奔丧路线应由洞庭湖溯湘水、潇水至九嶷山。

先秦时期,帝王巡狩征伐是国家的重要大事。大禹即帝位五年,清·王万澍《湖南阳秋》:“夏五月,王来巡狩于南岳,柴禋于六宗,望于南方山川,南诸侯朝王于玄堂。”传说,衡山县城的白马峰是大禹南巡时杀白马祭天的地方。明弘治《衡山县志》载:“白马峰,在县西,山海经云,昔大禹巡守至此,杀白马祭天,故名。”

湖湘学者蒋饷元研究表明,大禹巡狩南岳后,曾到九嶷山谒舜帝陵,并南巡苍梧。《吕氏春秋》有“禹济江南……南到计于苍梧”的记载。《荀子·大略》曾谓禹乘车外出,“过十室之邑必下。”《后汉书·陈蕃传》曰:“昔禹巡狩苍梧,见市杀人,下车而哭之曰:‘万方有罪,在予一人。’故其兴也勃焉。”《衡湘稽古》认为:“禹之苍梧也,以谒舜帝之陵。”可见,舜禹时期,湘水是中原王朝经营岭南的主要孔道,湘水河谷已辟有车马大道。

荆湘贡物及贡道

约公元前2070年,夏朝建立。作为上古三代的开端,制订的一系列法规制度为华夏文明发展打下了良好基础。其中,夏代制订的历法(又称夏历)是中国最早的历法,《禹刑》则是中国历史上的第一部刑典。

夏启在征伐有扈氏的甘(今陕西户县西)之战前,申明纪律约戒,要求参战者严格执行命令,否则予以惩罚:“用命,赏于祖;弗用命,戮于社,予则孥戮汝。”(《尚书·甘誓》)即所谓《甘誓》,这是古代最早的军法。

明·顾炎武《日知录》:“古来田赋之制,实始于禹。”大禹分封的诸侯,被征服或承认夏朝盟主地位的方国、部落,都要向夏都朝贡。天下九州的五服贡赋是夏王朝主要经济来源。夏王朝视各地物产确定贡物品种,根据交通道路的远近分作甸、侯、绥、要、荒“五服”。

甸服:距夏都五百里以内,即为天子服田役纳谷税、由君主直接管理的地区。百里之内者交带秸秆的谷物,一百里以外至二百里以内纳禾穗,二百里以外至三百里以内纳谷粒,三百里以外至四百里以内交纳粗米,四百里以外至五百里以内要交纳精米。

侯服:距夏都五百至一千里间,是夏后氏的诸侯领地。五百里至六百里为是卿大夫的采邑,六、七百里为男爵封地,八百至千里为诸侯国。

绥服:距夏都城一千至一千五百里,是夏朝势力所及的绥靖地区。其三百里内可推行教化,二百里外可发挥武威卫戍天子。

要服:距夏都城一千五百至二千里,是夏朝须通过结盟或交涉方式施加影响的区域。三百里内通过结盟和平相处,二百里外遵守条约。

荒服:距夏都城二千至二千五百里外,为未开化的疆域。三百里内的是各少数民族,二百里外进贡与否流动不定。

按照上述分类,衡湘地区大致在绥服和要服之间,夏王朝势力的边缘区域。根据文献记载和民间传说,夏禹的势力范围确曾涵盖洞庭湖区和湘水流域。

夏都曾多次迁移,先后达10多处。这些都城皆近黄河之滨,有舟楫之便,故贡道多沿水路,并形成以夏都为中心、以黄河为主干、交通九州的水上运输网络。

中国第一篇地理著作《禹贡》对九州的地域、河流、土壤、物产贡品及入贡路线等都有描述。其中:

冀州(河北平原与山西高原)是各州贡道必经之处,其入贡路线为夹右碣石入于河;

兖州(黄河与济水之间):“浮于济、漯,通于河”;

青州(山东半岛):“浮于汶,达于济”;

徐州(黄淮平原):“浮于淮、泗,达于河”;

扬州(长江下游地区):“沿于江海,达于淮泗”;

荆州(长江中游地区):“浮于江、沱、潜、汉,逾于洛,至于南河”;

豫州(中原地区):“浮于洛,达于河”;

梁州(秦岭以南、四川盆地):“浮于潜,逾于沔,入于渭,乱于河”;

雍州(关中与陇西地区):“浮于积石,至于龙门西河,会于渭、汭”。

关于荆州,《禹贡》记载:

荆及衡阳惟荆州。江、汉朝宗于海,九江孔殷,沱、潜既道,云土、梦作乂。厥土惟涂泥,厥田惟下中,厥赋上下。厥贡羽、毛、齿、革惟金三品,杶、干、栝、柏,砺、砥、砮、丹,惟菌簵、楛。三邦底贡厥名,包匦菁茅,厥篚玄纁玑组。九江纳锡大龟。浮于江、沱、潜、汉,逾于洛,至于南河。

大意是:荆州北据荆山,南及衡山之阳。长江、汉水东流入海,多条河流集注洞庭湖,沱水、潜水疏通以后,云梦地区已可耕作。那里土壤潮湿,田属第八等,赋税属第三等。那里的贡物是羽毛、旄牛尾、象牙、犀皮和金、银、铜,椿树、柘树、桧树、柏树、粗磨石、细磨石、石矢镞、丹砂和美竹、楛木。三个邦国进贡茶茗,包裹好的菁茅(《括地志》:“辰州卢溪县西南三百五十里有包茅山。”),装筐的玄纁和珠串。洞庭湖一带还奉命贡大龟。《史记·夏本纪》:“九江入赐大龟。”集解孔安国曰:“尺二寸曰大龟,出於九江水中。龟不常用,赐命而纳之。”这些贡品经长江、沱水、潜水、汉水,又改走陆路到洛水,再到黄河。

关于荆州的地域,清代地理学家胡渭(1633—1714)则认为:以今舆地言之,湖广武昌、汉阳、安陆、荆州、岳州、长沙、衡州、常德、辰州、宝庆、永州十一府,郴、靖二州,施州卫,其襄阳府则唯南漳县,德安府则安陆、云梦、孝感、应城、应山及随州之南境废光化地,黄州府则黄冈、麻城、黄陂、黄安,四川则夔州府之建始,广西则桂林府之全州,皆古荆州域也。(胡渭:《禹贡锥指》卷七,上海古籍出版社,2006年)