历史学家陈寅恪先生曾这样勾勒华夏文化的发展脉络:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

国学大家钱穆先生也比较了各个历史阶段的社会变迁,指出:论中国古今社会之变,最要在宋朝。宋以前,大体可称为古代中国;宋以后,乃为后代中国。就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。

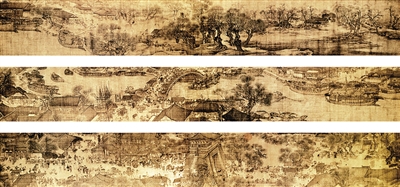

宋代处于中国历史上重要转型期,虽不是古代史上国势强劲时期,但在两宋的三百年中,经济、文化的发展,却居于世界前列。汉朝国强,唐朝武盛,宋朝文旺,中国文化到了宋代,达到了顶峰。而《清明上河图》很好的反映了宋代的社会文化生态面貌,堪称北宋的百科全书。

《清明上河图》在中国历代名画中是数一数二的名画,国宝中的国宝。2010年,在中国上海举办的世博会的中国馆其象征之一就是展示动态的《清明上河图》。然而,就是这样的一幅名画,却是充满着迷团:它是谁创作的?什么时候创作的?画的是哪个地方?哪个季节?900多年来它经历了哪些流转?表现当时怎样的社会现状和危机?等等。我们将通过系列短文,来尝试探索其中的一些迷团以及其背后的北宋当时的社会面貌。

首先,《清明上河图》是谁创作的?宋徽宗在宣和年间修了《宣和书谱》和《宣和画谱》两部书。其中《宣和画谱》共收魏晋至北宋画家231人,作品总计6396 件,但其中并没有《清明上河图》。而且宋代的史料里也没有对这幅画及作者有任何记载。

有人说,是谁画的,看看后面的落款签名不就可以了吗?我们看到的中国画都是诗书画一体,最后是落款签名,还有年月日。这是现在我们看到的大多数中国画的样子,事实上,即使到了北宋时期,画家们还不能在自己的画上题诗题名。

比如,北宋的范宽,那也是大画家。他留下的一幅《溪山行旅图》,被誉为宋代第一画,现存于台北故宫博物院,也没有签名。是不是他的真迹,争论了很久,直到1958年8月5日,台北故宫博物院的副院长李霖灿先生在画面下方树林间发现了范宽的签名,才确认为真迹无疑。当时要签名也是这样隐蔽地签名。

中国画诗书画一体从宋徽宗开始,比如《腊梅山禽图》,不仅有题诗,也有其独具一格的“天下一人”的“绝押”签名。当然《五色鹦鹉图》《芙蓉锦鸡图》和《听琴图》等传世画作也是如此。宋徽宗不是个好皇帝,而是一位真正有才华的艺术家。不仅他自己的瘦金体、花鸟画堪称一绝,他建立的画院制度对中国艺术的发展起到了深远的意义。与宋徽宗同时代的其他画家们都还不敢在自己画作上签名,真正诗书画一体那是到南宋至元朝以后的事了。

《清明上河图》的作者到底是谁呢?中国画有一个特点,就是后人在看画后题跋。《清明上河图》自问世以来,九百多年里,五次进宫,四次出宫,辗转多人收藏,不少的文人在画作后面题跋。

第一个在《清明上河图》上题跋的是金代监管御府书画的朝臣张著,时间是1186年,距离北宋灭亡58年。跋:翰林张择端字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事,本工其界画,尤嗜于舟车、市桥、郭径,别成家数也。按《向氏评论图画记》云:《西湖争标图》《清明上河图》选入神品,藏者宜宝之。大定丙午清明后一日燕山张著跋。后人们应该感谢金人张著,让我们知道了《清明上河图》的作者是北宋的张择端。

由张著所题的跋推断,张择端是北宋翰林图画院供职的画家,名“择端”大概出自《孟子·离娄下》:“夫尹公之他,端人也,其取友必端矣。”字“正道”大概出自《礼记·燕仪》:“上必明正道以道民。”由此可见,其父辈和他本人深受儒家思想影响。“东武人也”,也就是现在的山东诸城,离孔子故里非常近,这是儒家经学思想的重要发源地。“幼读书,游学于京师”。司马光曾向朝廷上书:“国家用人之法,非进士及第者不得美官(编者注:好官,好的职位),非善为诗赋论策者不得及第,非游学京师者不善为诗赋论策。”这样推测,张择端来京师游学是为了参加进士考试,当然结果不言而喻,未中。于是后来开始学习绘画,且学的是界画。

界画是一种借助直尺来表现建筑的绘画,只要工具熟练,画得精细,比较容易讨得欣赏者的认可。张择端在当时画船、桥、城市、街道,大概是已经自成一家了。

张择端为什么会在画中表现那么多世俗百姓的生活呢?我们现在去他家乡山东诸城的博物馆可以看到,陈列着东汉出土的大量的画像砖、画像石,上面画了许多当地百姓为过年或某个节日举行的盛大活动,如宴饮、洗菜、杀猪等,以画画表现民间的世俗生活是那里的传统。

诸城离青州也很近,青州是北朝石刻佛像的中心,诸城的历史文化底蕴深厚。而且公元1074年到1076年,苏轼在密州任太守,辖管诸城。《水调歌头· 明月几时有》《江城子· 密州出猎》都是在此期间所作,苏轼给密州文化注入了新的活力。出身于诸城的张择端无疑深受其地方影响。

大概因为绘画方面才华出众,张择端进入了宋微宗的翰林图画院。张择端既然是宋徽宗的翰林,那宋徽宗有没有看过这幅画呢?为什么这幅画没有进入《宣和画谱》呢?请看下期《宋徽宗与<清明上河图>》。