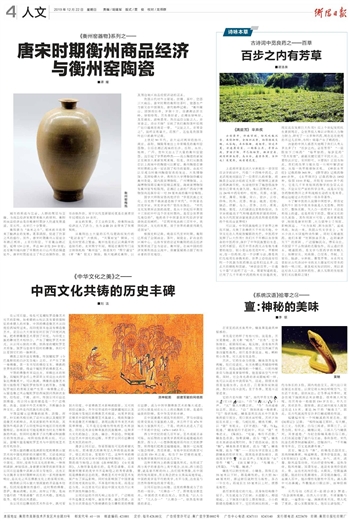

在常见的淡水鱼类中,鳝鱼算是最具神秘感的。

首先是它的样子有些可怕。说是鱼,其实更像蛇,故又称“蛇鱼”“长鱼”。它身体细长,前圆而后扁,尾尖细,没有鱼所具有的鳍,靠扭动躯体游动。但它虽然属于肉食凶猛性鱼类,却只是吞食昆虫、蛙、蝌蚪和小鱼等,对人没有攻击性。

其次,它的生命力很强。鳝鱼虽然也有两鳃,但已经退化,也无鱼鳔这类辅助呼吸的器官。而是由腹部的一个鳃孔、口腔内壁表皮与肠道来掌管呼吸,能直接在空气中呼吸。同时,它全身光滑的表皮跟蚯蚓一样,也可以从泥水中获得氧气。因此,即便水质很差也能生存;出水后,只要保持皮肤湿润,数日内也不会死;至于冬季,更是不需要进食。

它的古名叫做“亶”,商代甲骨文作 ,从 (它)从 ( )。“ ”从 (亢) (冬)声。“亢”像人半蹲之状,“冬”为冰凌垂挂之形。因此,“ ”指如冰凌一般悬垂。“它”指状如蛇。鳝鱼喜欢在浅水中竖直身体的前半部分,用口到水面呼吸,其状正如挂在水面上一般。与蛇比较,鳝鱼无鳞,所以“亶”有袒义,《正字通》:“亶,与 、袒通。”鳝鱼钻行于泥洞中,所以“亶”有难进义,《集韵》:“屯亶,难行不进貌。”鳝鱼色赤黄,俗称黄鳝,故为“檀”;鳝鱼在水里游动或爬行时,身子扭曲晃动,故为“颤”;鳝鱼体表有黏液,故为“饘”;鳝鱼味腥,故为“羶”……其衍生字在取义上都跟鳝鱼的性状有关。因其色赤黄如朝日,故战国文字作 ,从 旦声;后复添加“虫”旁作“蟺”,《说文解字》:“夗蟺也。”《类篇》:“与鼍、鳝通。”

鳝鱼可以转变性别。小鳝鱼,即体长在35厘米以下时,都是雌性的;长大到36-48厘米时,排过卵后就转变为雄性,各占一半左右;而成长至53厘米以上时,便都是雄性。

最厉害的是它的穴处。其身体结构像个钻子,天生就是为了打洞:头部膨大,颊部隆起,上下颌及口盖骨上都有细齿,小小的眼睛也隐藏在皮下。它打的洞比较深,一般约为体长的3倍,洞内弯曲交叉,洞穴出口常在接近水面处,以便它将头伸出呼吸空气。它生活于水底,昼伏夜出;在冬季或旱季时,更会在地下掘洞深达米余栖息。很难被人所发现,而其寿命一般能到150岁左右,年久日深,其状甚伟。据报载,浙江湖州就有人捉到过长达1.5米、重达36斤的“鳝鱼王”。因此,在古代就流传有许多巨鳝成精的传说。

福建福州有一个叫鳝溪的风景名胜。据《闽都记》记载:“相传闽越王郢时,有大鳝,长三丈,为民害。白马三郎者,郢第三子,以勇力闻,射中之。鳝缠以尾。三郎人马与鳝俱死,其害遂绝。”为纪念除鳝英雄白马三郎,人们在溪边建了座白马王庙,春秋祭祀。宋代抗金名将李纲游鳝溪时,曾题诗曰:“千年鳝骨专车在,百丈龙湫瀑布垂。”

其实,鳝之为“善”,的确是名副其实。其肉细嫩滑爽,味道鲜美,营养价值甚高。据《本草纲目》记载,有补血、补气、消炎、消毒、除风湿等功效。可治疗虚劳咳嗽、湿热身痒、肠风痔漏、耳聋等症。连没有食用价值的头、骨、血也有药用价值:头煅灰,空腹温酒送服,能治妇女乳腺增生。其骨能治臁疮。其血滴入耳中,能治慢性化脓性中耳炎;滴入鼻中可治鼻衄;外敷能治口眼歪斜、面神经麻痹。

元代马钰《西江月·赴胡公斋》赞道:“我会调和美鳝,自然入口甘甜。不须酱醋与椒盐,一遍香如一遍。满满将来不浅,那人吃了重添。虚心实腹固根元,饱后云游仙院。”