在云冈石窟,处处可见犍陀罗造像艺术对其的影响。如希腊的石柱以及有着很强特征的希腊人的形象。中国的佛造像艺术从印度经西域传过来,而印度原本也没有佛造像艺术,亚历山大大帝东征时打到了印度河流域,把希腊雕像艺术带到了印度,与印度土族的雕刻艺术相结合,产生了犍陀罗艺术形式。从云冈石窟的大佛,到典型的犍陀罗艺术形象,到罗马皇帝年轻时的雕像,我们可以看到它们的一脉相承。

佛教之初并没有佛像,传到犍陀罗(今巴基斯坦的白沙瓦谷地)之后,才产生了第一尊佛像,第一本书写的佛经文本。佛教的世界性的传播,得益于犍陀罗的佛教艺术。

早期的佛像有双肩出火、双脚出水的形象,而犍陀罗金币上贵霜君主双肩出火的形象比佛像更早,可以推测,佛像的造像艺术很可能借用了犍陀罗世俗君主的形象。当犍陀罗地区的贵霜王朝产生第一尊佛像之后,石窟造像之风由犍陀罗经西域到河西渐次东传,经龟兹、于阗、凉州,传到云冈石窟达到鼎盛。而云冈石窟的建造是一个广泛吸收、改造、创新中外艺术精华,不断融合各种文化,最终走向民族化的过程。

早期昙曜五窟佛像的挺秀、劲健、浑厚、朴实的风格反映了凉州石窟以及犍陀罗造像艺术的特点,具有浓郁的外来风韵。其服饰外观沿袭了古印度和凉州地区旧有的佛像特征,容颜却有可能是模拟当时北方鲜卑族的风韵。但同时还继承了汉代雕刻和画像石的传统技法,用阴刻线表现衣纹。可以说,昙曜五窟是犍陀罗艺术与中国传统艺术的有机结合。

中期石窟的雕刻是渊源印度的佛教石窟艺术向中国化转折的关键时期。无论是洞窟的构造形式,还是雕像的艺术风格都出现了中国化。同时,受南方汉文化的影响,一种面相清新、神情恬淡、身着褒衣博带的新形象在云冈石窟造像中逐渐占居主导地位。这也正与北魏孝文帝时期鲜卑汉化的一系列措施相响应,是汉化之风在佛教文化上的客观反映。

晚期的云冈石窟大型洞窟的开凿基本结束,但民间造像依然盛行。这时期的佛像、菩萨,像面消瘦,长颈,肩窄且下削,是南方盛行的“秀骨清像”的艺术风格,显现出俊秀、精巧的汉风遗韵。

在云冈石窟雕刻的艺术作品中,既可看到古印度、中亚佛教艺术影响的踪影,又可找到经过融合、升华后形成的中国新疆地区以及中国南方等地区的佛教艺术痕迹,而更多则是在继承中国传统雕塑艺术基础上,吸收和融合外来造像艺术精髓后,表现出既非外来艺术的简单移植,又不是完全模仿传统的艺术再创造,同时还夹杂有鲜卑族的民族精神。这种多元文化的撞击、交流、融合、再创造,伴随着石窟艺术中国化的过程,并贯穿云冈石窟雕刻艺术发民的始终。

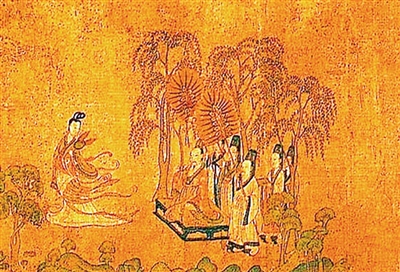

漫步云冈石窟,你看那随处可见的希腊式的石柱,那希腊式的雅利安人种的很高的鼻子,很长的耳朵,宽宽的下巴,这种外来的佛教艺术形式对后来中国的美学影响很大。这时期的南方顾恺之在画《洛神赋图》《女史箴图》,人物形象是修长的,是秀骨清像。后来隋唐所继承的美学并不是顾恺之的秀骨清像,而是佛像的富态的美。佛教艺术对中国艺术发展产生了深远影响,同时也影响到了中国普通老百姓对美的信仰,不再是纤细为美,而是富态为美。从这里也可以看出中国文化自古以来的开放性和融合性。

云冈石窟的不同凡响之处在于,广泛吸收中外造像艺术精华,兼容并蓄,融会贯通,在东方首次营造出气势磅礴的全石雕性质的佛像石窟群,成为中国早期佛教艺术的集大成者。云冈石窟是刻在石头上的北魏的王朝,是通向盛唐的阶梯,是中华美学的丰碑。

在中国遭遇五胡乱华的同时,罗马帝国也经常受到北方蛮族的入侵,并且终于在476年被北方蛮族所灭亡。于是,欧洲从此进入了近一千年的中世纪(476—1453年)。

西方中世纪的前几百年里,艺术成就乏善可陈,而后期的主要美学表现则是越建越高的教堂。西方人一心想挣脱地球而向往天堂的梦想,使得他们把教堂越建越高,建到一定高度可能会垮掉,然后再建,有些中世纪的教堂可以达到150米之高,相当于50层楼的高度,有些教堂建筑时间长达几百年。

这种不断向上的教堂建筑形式,也形成了西方美学的垂直向上美学观念。比如,西方的芭蕾,就是要不断的向上,我们很难想像,在中国的传统戏剧里,男主角会把女主角高高地举起。中国的美学是平行的美学,水平为美。这也是与自然和谐相处的美学观念。

云冈石窟依山而建,这里的佛像成为了自然的一部分,“天佛合一”了。即使是宗教艺术,中国的艺术的出发点,依然是“以人为本”“天人合一”“人佛合一”,依然是和谐感的表达。