17

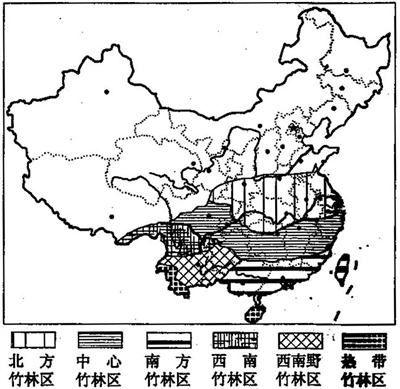

中国竹子分布图

“南”字自古以来就是义指南方或我国长江流域及其以南地区。但方位的“南”是一个抽象名词,何以用“南”字来指称?其原始初义到底是什么?

《说文解字》解释为:“艸木至南方,有枝任也。从 声。 ,古文。那含切。”是根据其古文将字形拆作“ ”来的:“ ,艸木盛 然”;“ ,扌致也。从干。入一为干,入二为 。读若能。言稍甚也。”故说草木到南方,便枝繁叶茂,生长旺盛。因所拆字依据的本非初文,其说法自然是靠不住的。

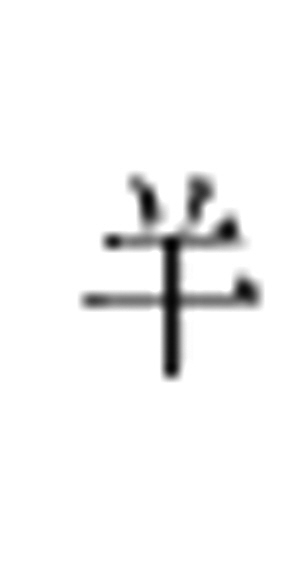

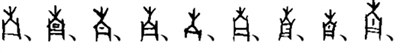

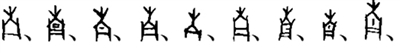

甲骨文出土以后,大家都认可

等为“南”字雏形,但所指为何,仍众说纷纭。郭沫若《甲骨文研究》:“余以为殆钟镈之类之乐器。”唐兰《殷墟文字记·释殻》:“殆象瓦器而倒置之,口在下也,其中空,故击之 然。 然,可以为乐也。”我认为都不对,应该是楠竹的象形。

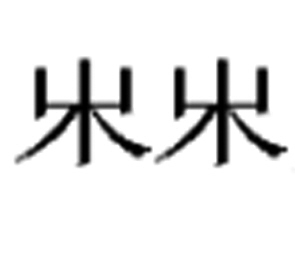

细观甲骨文“南”,大体上从 从 。

象竹节, 象竹枝。《甲骨文字诂林》另录有甲骨文 、 ,下部同“南”所从,上部作 ,指的就是竹枝。竹枝可以扎为扫帚,故“帚”的甲骨文作 。可见, 实即“南”的异文。商代金文作 ,竹节带枝之状更是明晰不过。

竹子的生长依赖水热条件较好的热带、亚热带地区。全世界的竹子都分布于地球的北纬46°至南纬47°之间的热带、亚热带和暖温带地区,中国则刚好分布在秦岭淮河以南。故远古中国实际上不是以长江来分南北,而是以秦岭淮河来分南北。最早的南岳也不是今天的衡山,而是霍山。《南岳志》明确记载:(隋)“开皇九年,诏定衡山为南岳,而废霍山为名山。”但霍山在哪里,也一直争论不清,一般倾向于指安徽西部的霍山。霍山实即大别山,横于中原地带,故称“衡”;位于豫、鄂、皖3省边境,是淮河与长江的分水岭,故为“别”,别南北之意。

但南北的物产差异还有许多,比如南方特有的橘子、水稻、梅子等,可为什么那时却偏偏选中楠竹作为代表呢?

这跟楠竹特有的价值分不开:竹,尤其是楠竹,因其柔韧性好,木质密度高,耐腐蚀,树干笔直,中空而有节,在远古时代,特别是在陶器、青铜器产生之前,它的功用远远超出我们的想象:削尖可为利器;系绳可为强弓;析为细篾可编筐箕;截为竹筒可做器皿;编为筏可渡江河;刊为简可以书写文字……可以说,在当时,竹应该是树木中作用最大的。直到汉代,也仍十分重要,司马迁《史记·货殖传》称:“渭川千亩竹,其人与万戸侯等。”对照北宋苏东坡在《记岭南行》中记述:“岭南人,当有愧于竹。食者竹笋,庇者竹瓦,载者竹筏,爨者竹薪,衣者竹皮,书者竹纸,履者竹鞋,真可谓一日不可无此君也耶!”犹可知远古之风。如果按照器用来划分时代的话,则在陶器之前,还可以划一个以竹器为主的竹木时代。不说别的功用,单说盛食物用的器皿,在陶器没出现之前,没有比竹筒更好的了。即使是现在,竹子的应用价值,论广泛性来讲,也还是在众木之上。

因此,在古代,竹是十分重要的战略物资,其价值不亚于今天的石油。《管子·轻重戊》中就记述了这样一件有关“衡山”的事情:

在古代,兵器主要是弓箭和戈矛。而制作弓箭和戈矛都离不开竹。因此盛产竹子的衡山国,成了当时兵器的主要生产地,惹得春秋时期的霸主齐国垂涎三尺。可衡山并非齐邻国,取之不便,也无胜算。于是管仲就向齐桓公献计:“公其令人贵买衡山之械器而卖之。”采取价格策略,高价带动同样缺乏这些资源的秦赵燕代诸国都来抢购,诱使衡山之民不事农耕,疯狂滥伐滥采竹子,以制作兵器为主业。这时,“齐即令隰朋漕粟于赵,赵籴十五,隰朋取之石五十,天下闻之,载粟而之齐。”就这样,“齐修械器十七月,修粜五月,即闭关不与衡山通使。”对衡山国实行经济制裁。最终导致衡山国资源耗尽,且粮食匮乏,连买都买不到,因为各国的余粮早已被齐国用高价买走了。衡山人空守着一堆堆金银财宝,却无力对付齐鲁的侵扰,只有乖乖向齐国俯首称臣。

由此可知竹的重要性。用其指称南方,实在是恰当不过。

宫

股

冂

士

股

一