在衡阳的历史上,从来没有哪一段时期像这40年一样发生如此翻天覆地的变化,焕发如此强大的蓬勃生机。

人均地区生产总值从1978年的288元,提高到2017年的40321元,增长了140倍;2017年社会消费品零售总额1248.38亿元,比1978年增长165.1倍;全员劳动生产率从1978年的600元,提高到2017年的6.5万元,提高了108倍;城镇化水平由1978年的12.4%上升到2017年的52.5%……

改革开放40年来,衡阳坚持以经济建设为中心,坚定发展社会主义市场经济,充分释放衡阳1.53万平方公里土地、120年工业传统的发展潜力,全面激活衡阳人民的能动性和创造力,书写了大发展、大繁荣的壮丽史诗。

生产力空前解放,综合实力实现历史性跨越

改革开放40年,生产力得到空前解放,一系列反映生产力和繁荣程度的重要指标“几何级”“爆发式”增长。

数据显示,2017年,全市地区生产总值按可比价格计算,较1978年增长37.6倍,年均增长9.4%,基本实现每隔15年上升一个数量级;全市一般公共预算收入由1978年的2.08亿元增加到2017年的252亿元,增长了121倍;全市三次产业结构由1978年的47.2∶32.8∶20转变为2017年的11.3∶38.0∶50.7,完成了由农业主导到工业主导,再到服务业领跑的华丽转变。

——农业现代化水平明显提升。全市农林牧渔业总产值达725.77亿元,较1978年增长47.3倍;养殖业总产值接近380亿元,较1978年增长20倍。7个县市全部进入全国粮食生产大县、全国生猪调出大县、全国油茶产业重点示范县行列,农业产值、粮食收购量等常年稳居全省第一,油茶种植面积和茶油产量均居全国地州市之首,油茶扶贫、“一村一品”产业扶贫等多项工作在全国全省创造经验。农业生产从人扛肩挑牛耕转变为 “机器代人”“机械耕作”,从靠天吃饭的经验型传统农业转变为现代科技型农业。

——工业经济加速转型升级。以通信设备、计算机及其他电子设备制造业为代表的高技术产业迅速崛起,华菱衡钢、建滔化工、衡变公司、南岳电控、湖南机油泵等一大批国内乃至国际领军企业不断发展壮大;原盐、钢、有色金属、变压器等主要工业产品产量均实现几十倍乃至上百倍增长。工业园区从无到有,园区规模工业增加值占全市规模工业增加值的比重超过70%。荣获国家新型工业化产业示范基地、国家三网融合试点城市、湖南省汽车零部件产业示范基地,成功纳入“中国制造2025”试点示范城市,军民融合、有色金属、轨道交通和精细化工等一批千亿级产业集群落子布局,“衡阳制造”正奋力实现“二次崛起”。

——现代服务业发展步入快车道。2017年第三产业实现增加值1479.97亿元,比1978年增长91.9倍;社会消费品零售总额1248.38亿元,比1978年增长165.1倍;金融行业由最初人民银行“一统天下”到现在140家金融机构“百花齐放”;规模以上服务业企业总数和营业收入增速均居全省前列,崇盛国际、步步高、万达等商业品牌日益繁荣,阿里村淘、唯品会等知名电商企业纷纷落户。全域旅游持续升温,成功获评中国优秀旅游城市,以南岳为龙头、城区为中心、市县为基础、景区景点和旅游项目为支撑的全域旅游发展格局基本形成。

改革开放不断深入,取得历史性进展

坚持向改革要动力,以开放促发展。这40年来,衡阳走在了改革开放时代潮流的最前沿。

数据显示,非公有制经济占GDP比重2017年达到63.2%,民间投资占全部投资比重2017年达到62%,完全改变了40年前公有制经济一家独大、以国家投资为主的格局。从无到有,建成了1个国家级高新技术开发区和10个省级以上工业园区以及综合保税区、公路口岸、铁路口岸等系列对外开放平台。

——改革“主旋律”越奏越响。农村土地制度、户籍制度、投融资体制等一批重大改革持续推进,市属国有企业改制全面完成,政府与市场之间的关系逐渐明晰,顺利实现由计划经济到市场经济的历史转变。供给侧结构性改革持续深化,“三去一降一补”成效显著,“多证合一”“一照一码”等改革全面实施,社会生产力得到“二次解放”。政府职能转变持续加快,“放管服”改革不断深化,“最多跑一次”改革加速推进,行政审批环节精简率达64.5%。金融服务“三农”改革创造“衡阳经验”。城市管理更加规范有序。城管体制、园区管理体制、行政执法“三项制度”等改革强力推进,城市经济发展新活力全面激发。营商环境不断改善,根据第三方平台评估结果,我市在2017年全国地方政务服务能力排行榜名列地级市第19位,在中国城市营商环境排行榜名列第37位。

——创新“主引擎”全面点燃。始终把创新作为引领发展的“第一动力”,扎实推进大众创业、万众创新,市场发展活力全面激发,2018年市场主体总数达28.7万户,较1978年增长了201.3倍。创新平台迅速壮大,目前共有国家级重点实验室1家、省级重点实验室23家、省级工程技术研究中心14家。创新成果不断涌现,斩获国家级科技奖励23项。“人才雁阵”行动计划和人才新政全面实施,组建湘南首个科技成果交易平台“火凤凰”,获评国家科技进步先进市,获批建设国家创新型城市,荣获全省唯一国家“守信激励创新奖”,衡阳正从“汗水型经济”向“智慧型经济”稳步迈进。

——开放“领头雁”步伐坚定。“一核三极”的外贸产业格局基本形成,外经合作遍及六大洲140余个国家和地区。承接产业转移成效显著,2013年至2017年,累计承接转移企业534家,中核、中国五矿、比亚迪、富士康等一批500强企业、央企来衡发展,“营造良好环境,承接产业转移”经验做法获国务院通报表扬。开放平台建设取得重大突破,建成运行全省第一家综合保税区,五定班列、无水港、公路口岸、铁路口岸等为衡阳架通了连接世界的桥梁,衡阳正成为全省口岸平台最齐全最高端的城市之一。国际友好城市关系发展实现从无到有,先后与8个城市建立友好城市关系或签订意向书,衡阳的“朋友圈”越来越广。

城乡面貌巨变,形成一体化发展新格局

改革开放40年来,衡阳坚持区域协调发展,加快推动新型城镇化,构建了城乡一体化发展的新格局。

数据显示,我市城镇化水平由1978年的12.4%上升到2017年的52.5%,城乡居民人均收入比由1978年的3.43缩小到2017年的1.86。

——区位优势逐步放大。被国务院明确为湘南地区中心城市。对外大畅通、对内大循环的综合交通运输体系更加完善,“14纵9横”的干线公路骨架基本拉通,公路通车里程从5084公里增长到21066公里,其中农村公路从4631公里增长到18024公里;高速公路通车里程居全省第3,各县市区基本实现“一刻钟上高速、一小时到市区”。6条铁路纵横交错,高铁网络基本覆盖全市域,衡阳已进入高铁经济加速发展的新时代。湘江黄金水道通江达海,航道货运吞吐量由1978年的445万吨飙升到今年的2553万吨。南岳机场发展实现1年超永州、2年超怀化、3年超常德,短短3年进位全省第3,目前通航城市达22个,旅客吞吐量突破70万人次,正朝湘中南地区航空枢纽阔步前行。

——城市建设成效显著。成功跻身大城市行列,中心城区规模扩大近5倍。高新区、立新区拔地而起,陆家新区、滨江新区、来雁新城初具规模,武广新区建设如火如荼,平湖公园、南湖公园等休闲景观丰富百姓生活,石鼓书院、抗战纪念城等文化坐标提升城市品位,衡州大道、蒸湘南路、蒸阳北路延伸等交通干道疏通城市动脉,“三横四纵四环”的城市路网格局基本形成。城市基础设施建设不断完善,管廊城市、海绵城市建设持续推进,城市内涝问题基本解决,城市形象更好、功能更全、品质更高。

——城镇管理持续优化。城市“牛皮癣”、占道经营、乱搭乱建、垃圾乱堆乱扔、渣土运输扬尘、餐饮油烟污染、中元节烧纸等群众反映强烈的突出问题得到有效解决,烟花爆竹实现全城禁放,电动车统一登记管理开创全省先河,殡葬改革创造“衡阳经验”;“三江六岸”生态绿地累计建成41公里,实现了由防洪堤向集防洪、生态、景观、休闲、文化于一体的生态绿地蜕变;社区“三清三建”“两化两体系”以及“厕所革命”“送光明”等行动有效开展,140个老旧社区焕发新颜,城区旱厕全面清零,城市功能性照明路灯由1978年的1900余盏增长到现在的49324盏;引入中国节能集团采用PPP模式打包推进乡镇污水处理厂、垃圾发电和城市黑臭水体治理,县以上城镇生活垃圾无害化处理率达100%,城镇生活更方便、更舒心、更美好。

——人居环境全面改善。全市森林覆盖率由1978年的24.5%提高到2018年的48.2%。截止2017年,累计建成各类公园绿地154处,与上世纪90年代相比,绿地总面积增长了48倍,城市建成区绿化覆盖率达40.99%。污染防治攻坚战深入推进,“一江四水”净水行动深入实施,河长制工作全面推进,湘江干流11个考核断面水质均值全部达标,今年1—11月,城区空气环境质量优良率达86.1%;水口山、合江套土壤污染治理取得突出成效;农村环境综合整治实现全覆盖,中心集镇“五乱”现象得到有效整治,农村生活垃圾集中收集处理基本实现全覆盖;绿色发展理念深入人心,“衡阳蓝”“湘江绿”成为常态。

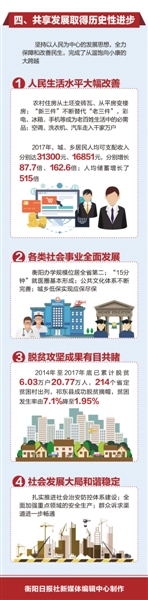

共享发展红利,人民生活水平实现质的飞跃

过去的40年,我市经济发展实现腾飞,总体经济实力稳居全省第一阵营,完成了从温饱向小康的大跨越。

同时,历届市委、市政府始终坚持以人民为中心的发展思想,全力保障和改善民生。40年来,全市民生支出占比翻了一番,2017年达到了71.6%,以确保“学有所教”“老有所养”“病有所医”,让人民群众共享改革发展红利,更有获得感、幸福感。

——人民生活水平大幅改善。2017年全市城、乡居民人均可支配收入分别较1978年增加87.7倍、162.6倍。群众衣食住行条件全面改善,共开工建设公租房(含原廉租房)11.1万余套、实施棚户区改造14.5万余户,农村住房从土坯变砖瓦、从平房变楼房;“新三件”不断替代“老三件”,彩电、冰箱、手机等早已成为老百姓生活中的必需品;空调、洗衣机、汽车走入千家万户,行政村通客班车率达100%,人民群众生活越来越富足、越来越有尊严。

——各类社会事业全面发展。义务教育由合格化走向标准化、均衡化发展,高中教育、职业教育更加普及,全市办学规模位居全省第二。坚定不移推进医药卫生体制改革,公立医院改革实现全覆盖,“15分钟就医圈”基本形成,群众“看病难、看病贵”问题逐步缓解。文体事业硕果纷呈,公共文化服务体系不断完善,文艺创作精品迭出,成功举办“欢乐潇湘·幸福衡阳”、2017年全国蹦床锦标赛暨第十三届全运会预选赛等多项有影响力的文体活动,承办省第十三届运动会和省第十届残运会实现“全省最好、全国一流”目标,“南岳庙会”活动三上央视,文化市场繁荣发展。社会保障逐步完善,全市五大社会保险总参保人数超过1400万人次,基本实现参保全覆盖,企业退休人员养老金实现“十四连调”。

——脱贫攻坚成果有目共睹。2014年至2017年累计脱贫6.03万户20.77万人,214个省定贫困村出列,祁东县成功脱贫摘帽,贫困发生率由7.1%降至1.95%。今年有望实现“108个贫困村出列、60979人贫困人口脱贫、全市贫困发生率下降到1%”的目标。

——社会发展大局和谐稳定。运用市场化手段打好防范化解重大风险攻坚战,有效守住了不发生区域性系统性风险的底线。围绕群众反映强烈的治安问题,全面强化社会治安防控体系建设,扎实推进“雪亮工程”“一村(网格)一辅警”建设,抓好“四大严打整治行动”“禁毒风暴” “两站一场”整治等专项行动,外流犯罪问题得到有效整治,扫黑除恶战果排名全省前列。驰而不息抓好安全生产工作,煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、交通运输、消防等重点行业领域事故得到根本性控制。人民来访接待工作不断改进,涉法涉诉信访改革走在全省前列,群众诉求渠道进一步畅通。