人物简介

杨绛,原名杨季康,祖籍江苏无锡,1911年7月17日生于北京。少年时代先后在北京、上海、苏州等地读书。1932年毕业于苏州东吴大学,获文学学士学位,当年考入清华大学研究生院,为外国语言文学研究生。1935年与钱钟书结婚,同年夏季与丈夫同赴英国、法国留学。1938年秋回国,曾任上海震旦女子文理学院外语系教授、清华大学外语系教授。1949年后,调任中国社会科学院外国文学研究所研究员。

5月25日凌晨1时,著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱钟书夫人杨绛在北京病逝,享年105岁。据称杨先生有遗言,火化后再发讣告。

5月25日下午,记者来到杨绛先生长期居住的南沙沟小区,小区门口保安说,杨绛先生已经去世。因为她没有后代,只有保姆一个人在家,外人必须有国家事务管理局的确认才可以进入。

小区保安向记者表示:“前两年还经常能看到杨先生在小区里走动,这一两年就很少遇到杨先生了。”一位跟杨绛先生住同一小区的老太太对记者说:“大家都知道小区里住着杨绛先生。每逢杨先生生日什么日子,就有国家领导人来看望她。”老太太还说,杨先生的楼下经常会放着读者送来的书和花。

门口遛弯的李奶奶对记者说,经常遇到杨绛的保姆,保姆说杨先生一般早上就吃牛奶麦片,晚上八点多要喝酸奶,每天吃蒸鱼,不怎么吃肉。

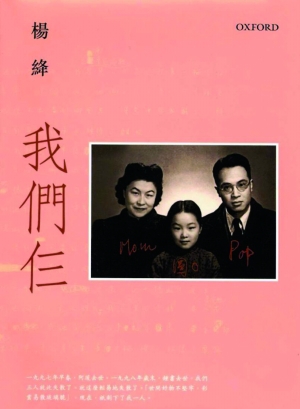

杨绛先生走了,《我们仨》终成绝响

杨绛先生的第一部作品为短篇小说《璐璐,不用愁!》,于1934年初发表于《大公报文艺副刊》。1940年代初,她连续创作了喜剧《称心如意》和《弄假成真》,这两部剧本写作和上演于抗战时期沦陷后的上海,当时引起很大反响。1980年代以来,是杨绛创作的“新时期”,她以散文和小说两方面的创作成就引起世人注目。其散文代表作《干校六记》出版于1981年,畅销于整个1980年代,在港澳台均出版了繁体字单行本,并被译成多种外国文字在国外出版。小说代表作《洗澡》(意即洗脑筋,系国内最早反映知识分子改造的文学作品),出版于1988年,在知识分子当中引起很大反响,作品亦被译成多种外国文字出版。

作为外国文学研究家,杨绛先生写过多篇评析西班牙和英国文学名著的理论作品,如评论《堂吉诃德》、《小癞子》(Lazarillo del Tormes)和《塞莱斯蒂娜》(La Celestina)等的文章,以及论英国作家菲尔丁等。

作为翻译家,杨绛先生的文学翻译成就卓著,除《堂吉诃德》外,她还翻译了西班牙流浪汉小说《小癞子》、法国文学名著《吉尔·布拉斯》(Alain Rene Le Sage: )以及古希腊散文柏拉图(plato)的“对话录”《斐多》(Phaedo)等。

跨入新世纪之后,杨绛先生在整理编订钱钟书遗稿之余,又创作了《怀念陈衡哲》、《难忘的一天》和《我在启明上学》等多篇忆旧散文;出版于2003年6月的家庭纪事散文《我们仨》, 则因其真挚的情感和优美隽永的文笔而深深打动读者,成为2003年的超级畅销书。2014年,103岁杨绛新书《洗澡之后》8月出版,这是杨绛先生在98岁后为其小说《洗澡》所写的续作。包括《洗澡之后》在内,数篇未发表的杨绛先生作品收入在2014年8月出版的9卷本《杨绛全集》中,《全集》共270多万字。

102岁时,杨绛先生把她和钱钟书先生的稿费和著作权交给清华大学托管,成立“好读书”基金资助困难学生,到2014年已累计捐款一千多万元。

钱钟书眼中“最贤的妻,最才的女”

提到杨绛,就很难不提到她与钱钟书的爱情。

1932年,21岁的杨绛先生在清华大学看望老友,她与钱钟书在学校的古月堂门口偶然相逢。在晚年回忆录里,杨绛先生这样回忆与钱钟书的初遇:“好像姻缘前定,我们都很珍重那第一次见面。因为我和他相见之前,从没有和任何人谈过恋爱。”

与钱钟书成婚后,为了支持丈夫的写作,杨绛先生甘做 “灶下婢”,不辞辛劳地操持家务。在应付家庭琐事之余,杨绛先生还以惊人的胆识保护丈夫的手稿。1945年在上海,杨绛在受到日军传唤时拼命把钱钟书《谈艺录》手稿藏好,保证日后该书的顺利出版。

后来,杨绛读到英国传记作家概括最理想的婚姻:“我见到她之前,从未想到要结婚;我娶了她几十年,从未后悔娶她;也未想过要娶别的女人。”杨绛把它念给钱钟书听,钱钟书当即回说,“我和他一样”,杨绛答,“我也一样。”共同经历几十年的风雨,钱钟书生前曾这样评价杨绛:“最贤的妻,最才的女。”

1997年,杨绛先生在86岁高龄时痛失爱女钱瑗。一年后,钱钟书逝世。

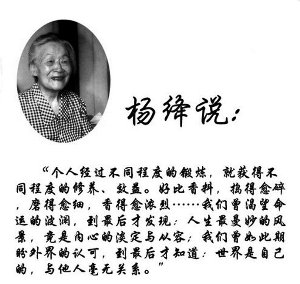

“人间不会有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷,暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催,我们在人生道路上已走到尽头了。”

“一九九七年,阿瑗去世。一九九八年岁未,钟书去世。我三人就此失散了。就这么轻易失散了。”“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。

“现在只剩下了我一人。我清醒地看到以前当作‘我们家’的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。”

在回忆一家三口生活点滴的作品《我们仨》中,杨绛先生曾这样写道。

而如今,他们仨终于团聚了。

(综合新华网、《法制晚报》、澎湃新闻)

重温这些话

>>>业界评价

●中国人民大学文学院院长孙郁

“杨绛先生是我非常尊重的人,看她翻译的《堂吉诃德》,你会感叹她文学修养之高,以及对母语理解能力之强。杨绛93岁出版的《我们仨》以及后来出版的两本文集,文章都饱有生命力和精神能量,而《干校六记》中对历史的记录,都是我们了解那段历史、那个年代知识分子命运的参考书。”

●人民文学出版社编辑赵萍

“钱钟书先生的《围城》、杨绛先生的《洗澡》《洗澡之后》以及文集,这些年我们都是直接将稿酬汇入清华好读书基金,已经2000万了。杨先生的居所和人文社一样老旧但舒服,磨得发亮的水泥地,罩布套的软沙发,木质的书桌书柜,杨先生拒绝清华大学为她重新装修。”

●著名作家王蒙

“她是我们国家的瑰宝。她的学问、修养及为人处世都给大家留下非常深刻的印象。像她那一代人有这样一个经历和成就的人走得差不多了。但毕竟有这么一个形象,值得后人深思和效仿。”