谋生的渔鼓筒

张紫映虽然出身于农民世家,但父亲爱吹笛,母亲爱唱歌,受家庭的影响,他从小对唱戏就颇感兴趣。因家庭贫困,他不得不靠唱戏来维持家用。后来,他又觉得,唱戏的声音太小,台下的观众听不清楚。而打渔鼓不一样,声音比较大,还可以即兴创作,实在是有意思。于是,他对渔鼓产生了浓厚的兴趣。

15岁时,乡里有一个人在挑石灰时捡到一个钱包,为了把它归还原主,不辞劳苦地走了几十里。这种拾金不昧的品德深深地触动了张紫映,更激发了他的创作灵感,他平生第一部自创作品就这样悄然诞生了。

走进世界艺术殿堂

张紫映的作品内容浅显易懂,且均以方言来表现,它来源于现实生活,却得到了很多普通观众的喜爱。不仅如此,这些作品中还有不少登上了国家级甚至世界级的舞台,获得了殊荣。

《小娅过生日》是其中的突出代表。它讲述了这样一个感人的故事:女主人公小娅出身贫寒,靠妈妈收破烂为生。汶川大地震发生后,学校的老师和同学都为灾区人民捐款献爱心,而她却不敢跟妈妈开口要钱。这天正好是小娅的生日,于是她想了一个好办法,她走到妈妈跟前,跟妈妈说:“今天是我的生日,我还从来没有吃过肯德基,您能不能给点钱让我尝一尝肯德基?”妈妈答应了,并提出要带她一起去吃,而小娅执意要一个人去。看着小娅朝民政局的方向走去,妈妈觉得很诧异,因为那边并没有肯德基。终于,小娅对妈妈说:“虽然我出身贫寒,但是我还有家、有妈,而灾区的孩子比我更需要帮助,我要把我的爱心送给他们。”最终,这部感人至深的作品获得了第三届全国少儿曲艺大赛作品奖。

此外,《瞎子道情》将两个遭遇相同而人生追求不同的盲人进行了对比,赞美艰苦创业、自力更生的精神,抨击好吃懒做、好逸恶劳的作风。

像这样的作品很多很多,它们浅显易懂却寓意深刻,揭示了很朴素、很简单却很经典的人生哲学和传统美德。这些深入浅出的作品也相继走出湖南,冲出中国,走进了世界的艺术殿堂。在巴黎,《小菜歌新编》脱颖而出,夺得了巴黎中国曲艺节“卢浮”节目奖。

不遗余力传承渔鼓艺术

作为衡阳市曲艺协会主席,张紫映深感责任重大。如今,曲艺的生存日益艰难,但张紫映信心十足,他决心把毕业的精力全部奉献给曲艺事业,一定要把衡阳渔鼓成功申报为国家级非物质文化遗产。

张紫映和妻子自筹资金创办了衡阳市曲艺家协会内训基地,所招收的徒弟们吃穿住行全部免费,直到他们能够自食其力。现在,张紫映一批批招收下来的徒弟累计已达100多个,他们的成绩很是喜人。2008年,他与学生钟慧敏表演的《小娅过生日》在全国少儿曲艺大赛中荣获金奖;2009年,学生罗西贝和汪蔓青表演的对口渔鼓《心愿》在中国际少儿曲艺文化节中摘金。

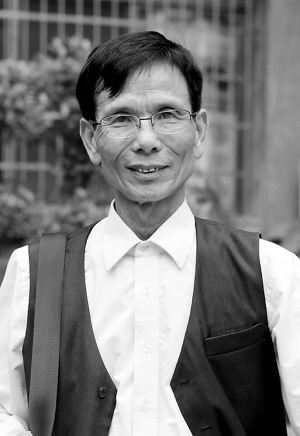

美德在艺术中闪光,艺术因美德而精彩。最近,张紫映被评为衡阳市“德艺双馨”文艺工作者,他觉得自己肩上的责任更重了,他立志将曲艺作为终生的事业,用它传承美德。

文/ 本报记者 邓文露 图/ 李飞跃

文化耕耘者的艺术人生

>>>