中国是一个诗的国度,从未因历史的冲刷而失去她的光辉,影响和感染了一代又一代的中华儿女。她已经成为中华民族人文精神的基因,积淀和涵养了习近平新时代社会主义的核心价值观,是传承中华民族文化和民族精神的长效滋养剂。所以,学习传统诗词对当代任何一位炎黄子孙来说都具有多重意义。

诗有启智的功能。“厚而不愚,则深于《诗》者也。”有的儿童还没上学就能背《三字经》,小孩在牙牙学语时就会背唐代骆宾王的《咏鹅》,李白的《静夜思》,孟浩然的《春晓》连三岁小孩也喜欢诵读。童年就知道“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”少年会懂:“少壮不努力,老大徒伤悲。”成年后就会一觉醒来念:“大梦谁先觉,平生我自知。”在校会常自励“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”与友人话别会说,“海内存知己,天涯若比邻。”开心时“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”等等……她砥砺了中华民族的品格,陶冶了民族的情操,滋养了我们不朽的性灵,开启了我们的智慧。

诗能赋予山水的性灵。古人云“山水者,有诗而名胜者。”诗可供名胜获得“性”与“灵”。如杜甫的《望岳》短短四十个字,生动地把泰山雄伟神奇的自然景观展现,表达了诗人“会当凌绝顶, 一览众山小”之气魄与抱负,使泰山的历史文化内涵和品味得到了极大的彰显与升华。崔颢的《黄鹤楼》以其强烈的艺术感染力使黄鹤楼声名大振,吸引天下游客。苏东坡的《饮湖上初晴后雨》让杭州西湖凭添了无穷魅力。2016年9月4 日G20峰会文艺演出“最忆是杭州”就在西湖举办,其“光影山水卷”让世人为之倾倒。

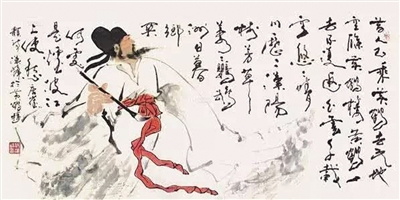

诗可穿越时空,留下永恒的烙印,展示一个人的才华和气度。从古到今,诗词都有着非常广泛的传播度。历代著名诗人、词家的粉丝都无法计量,李白、杜甫、贺知章、王维、苏东坡、辛弃疾、柳宗元等,引领了一代代的文风,使得传统的诗词地位卓然于上。

诗是人们心灵的阳光向导。近百年来,传统诗词一度遭贬而被淡出人们的视线,然而风雅自有其生命力,由于她坚韧、纯真的存在,温暖了人们的精神,照耀了人们的灵魂,涤荡了我们的思想,点燃了我们的激情。面对诗词,诗人不只是写作,而是怀着一颗赤子之心,以人作文,以性立世,挖掘与发现生命里的张力与能量,激发人们对生活的梦想与希望,追求和探索一个具有普遍意义的价值认同。屈原赋《离骚》:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”陈子昂《幽州台而歌》:“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”王之涣《登鹳雀楼》:“欲穷千里目,更上一层楼。”传统诗词所蕴含的崇高气节,是中华民族文化品格和精神的集中体现,是社会主义核心价值观的有效载体,涵养着整个中华民族的价值取向。在当代物欲横流的社会中,诗词这方净土尤显珍贵,所以,中华传统诗词理所当然地成了人们心灵的阳光向导。