在很多人的小时候记忆里,学校门口总会有一个摊位,每次花上几块钱就可以收获不一样的惊喜,那是我们记忆中的糖画。虽然很多往事随着时间流逝,但当舌尖碰到竹签上的糖汁时,它的滋味却又能支撑起整座回忆的大厦,让人不禁想起“我们小时候”——

■文/图 本报记者 许 珂

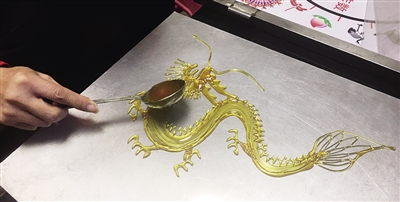

以勺为笔、以糖为墨,手腕一抖一提一顿一放,糖汁顺着铁勺洒向画板,看似行云流水,却将糖画的一分一寸都拿捏得很到位……

说起与糖画之间的缘分,今年58岁的左冬生追忆到38年前。

“当时,我们村有不少人从事糖画绘制这个行当,我大伯就是其中一个。”左冬生说,为了生计,他赶赴长沙向大伯学习绘制糖画。凭借着对绘画的热爱和些许天赋,仅几天时间,就掌握了糖画绘制的基本要领,开始自立门户行走“江湖”。

有道是,“师傅领进门,修行在个人。”左冬生告诉记者,起初,他还只停留在绘制植物糖画这个层面。慢慢地,他发现动物糖画与植物糖画相比,明显缺乏活力、形态比较死板。

如何将糖画赋予生命力?左冬生开始潜心研究动物的神态特色与糖画技艺的完美融合。他四处留意各种动物,仔细观察其神态,回到住处后凭借记忆尝试着在纸上描出熟悉的动物形态;然后不断揣摩练习熬糖的技巧,把准熬糖的时间和火候,让糖不要太稀、也不要太稠;再学着倒出大小均匀的糖饼、牵糖丝。

一切准备工作就绪后,他先从简单的飞鸟做起,进而发展成创作龙凤呈祥、十二生肖……随着技艺不断娴熟,作品种类不断增多且越来越精美,来买糖画的人也开始多起来。

“刚开始,我绘制糖画多采用‘丝货’这种手法,但做出来的动物主次不够分明,形象不够生动。于是,我到处寻访更加精湛的手法。一次偶然的机会,我接触到‘片货’,这种手法在某种程度上解决了‘丝货’所带来的弊端。现在,糖画界又出了另一种手法——填充法,这种手法绘制出来的糖画不仅造型逼真,神态也饱满。”左冬生说,无论做什么事,只有不停地往前走,才能有创新有进步。

左冬生一边介绍一边向记者展示绘制糖画的手艺:只见他手持着小勺子把熬化的黄澄澄的糖稀舀起,以腕力挥动着勺子,看似随意地把糖稀挥洒在光洁的大理石板上。随着糖浆勺子一颠、一收,龙的鳞甲、龙身、甚至舞动的胡须便分别做成。此后,他再用糖浆将这些部件小心翼翼粘贴,一条张牙舞爪、腾云驾雾的糖画龙便出现在记者面前。

左冬生告诉记者,糖画手艺的精髓有二。一是熬糖汁,麦芽糖和白糖的粗细和火候虽然是一些微小的细节,但却决定了糖汁的张力,这些不可控的因素让他不得不随时守在铜锅边仔细地观察糖汁的各种变化,不定时搅拌。糖汁加热后的温度不断升高,水分逐渐减少。当糖汁开始冒起大泡时,说明糖液中的水分少了,糖汁的张力就大了;当糖汁的色泽稍微变黄,大泡变为小泡,糖汁便可以起锅倒在大理石板上。经过冷却凝固,糖汁变为糖块,将大的糖块敲碎保存,准备工作才算完成。二是控糖技巧,一把满盛金色糖稀的勺子便是画笔,靠不断流下的糖稀作线条,手臂缓缓移动,勾勒出各种形状。比如,画锦鲤要把热好的糖浆碾成薄薄的一层做鱼鳞,画龙王则要将糖拉成极细的丝绘成云朵。

“我20岁开始学做糖画,自此走街串巷。不知不觉30多年过去了,糖画不仅是我收入的主要来源,更是我的精神支柱。如今,绘制糖画对我来说更多的是一种享受。” 现在,有不少学校、商场、集会和楼盘会邀请他去展演,为市民表演糖画技艺。一年下来,参加的大大小小展演多达数十场次。

左冬生说,这一路走来,有心酸,有欢乐,有收获。他感恩师傅的引路,感恩父母和家人对他的支持和鼓励,更加感恩所有喜爱糖画的小朋友、大朋友。虽然目前留给流动摆摊经营糖画的城市空间越来越少,但他仍会继续把糖画传承、发扬、创新,让更多人感受糖画无穷的艺术魅力。