■文/图 本报记者 周瑞华

“一源正派分燕北 百世宗枝衍楚南”——这幅气势不凡的对联刻在崇本堂前的石柱上,是明代应天府尹李珊的手笔,凸显了渔溪王氏宗祠悠久而厚重的历史文化。

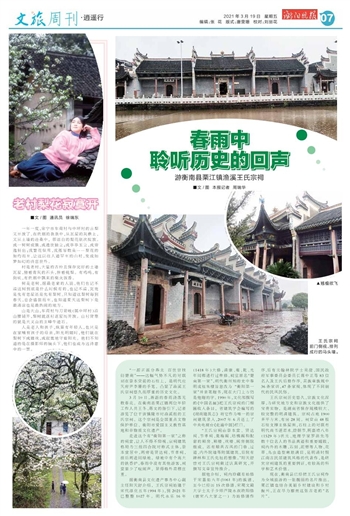

3月10日,淅沥的春雨浇落无数春花。在衡南县栗江镇两位年轻工作人员王冬、蒋文的指引下,记者游览了位于该镇隆市村渔溪组的王氏宗祠。这个宗祠是全国重点文物保护单位、衡阳市爱国主义教育基地和非物质文化遗产。

走进这个有“衡阳第一家”之称的祠堂,让人不得不仰视。宗祠建筑格局为三组四合院对称式主体,崇本堂居中,两旁是贤达祠、节孝祠,前后两进间绿地,绿地中有个高大的铁香炉。春雨中没有其他游客,祠堂里少了喧闹声,显得格外肃穆庄重。

据衡南县文化遗产事务中心副主任阳天舒介绍,王氏宗祠始建于宋代淳化五年(994年),到2021年已整整1027年。明代永乐16年(1418年)大修,清康、雍、乾、光年间都进行过维修。祠堂原名“楚南第一家”,明代衡州知府史中奉明成祖朱棣旨意改为“衡阳第一家”并亲笔题书,现在大门上方仍是他题的字。1990年,文化部撰写的《中国名匾》把王氏宗祠的门额匾收入条目,省建筑学会编写的《湖南建筑志》将它作为唯一的宗祠建筑录入,2007年6月还上了中央电视台《走遍中国》栏目。

“王氏宗祠由崇本堂、贤达祠、节孝祠、羹梅阁、培槐阁和配套的厢房、厢楼、戏楼、闲房侧院组成,还有颇具古风的门巷、过道、内外院墙等附属建筑,后院有碑林和王氏先祖的塑像。”阳天舒曾对王氏宗祠做过认真研究,并撰写文章宣传推介。

据他介绍,祠内珍藏有始修于宋嘉佑六年(1061年)的族谱,至今已经历15次修谱。宋观文殿大学士太子少师芦陵永叔欧阳修(唐宋八大家之一)为始修谱作序,后有元翰林院学士吴澄、国民政府军事委员会委员长蒋中正等83位名人及王氏后裔作序, 其族章族规中36条家训,47条家规,体现了不同朝代的民风民俗。

王氏宗祠历史悠久,宗族文化深厚,为研究地方史和宗族文化提供了宝贵实物,是湖南省保存规模较大、较完整的明清建筑。宗祠占地1900多平方米、有房28间。祠堂由48根石柱支撑主体屋面,石柱上的对联有明代尚书湛若水,曾朝节,明嘉靖八年(1529年)状元、地理学家罗洪先等数十位名人的书法真迹和重要题跋,祠内外的木雕、石刻、泥塑等人物、花草、鸟虫造型琳琅满目,是明清时期江南古民居建筑风格的代表作,是研究宗祠建筑的重要例证,有较高的科学和艺术价值。

现在,衡南县已经把王氏宗祠作为全域旅游的一张靓丽的名片推出。栗江镇也结合美丽乡村建设和乡村振兴,正在尽力擦亮这张古老的“名片”。