我国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射升空以来,已飞行200多天。3月4日,国家航天局发布3幅“天问一号”探测器拍摄的高清火星影像图,包括2幅全色图像和1幅彩色图像。其中2幅全色图像由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研发的火星高分辨率相机拍摄。

小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见

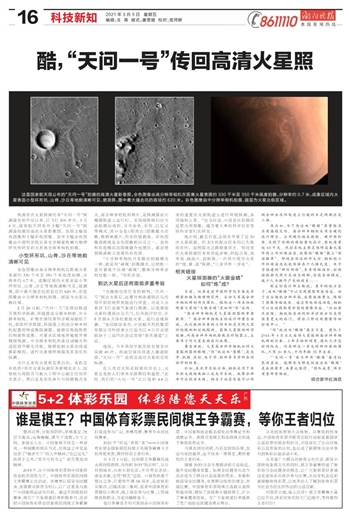

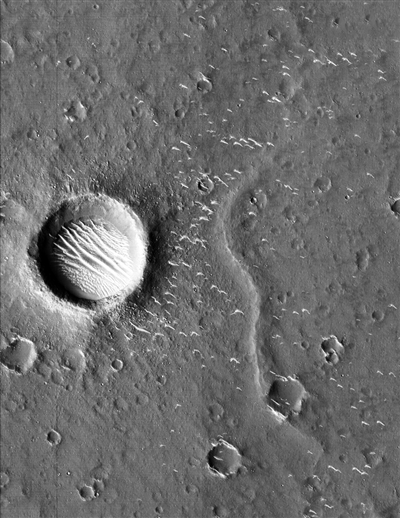

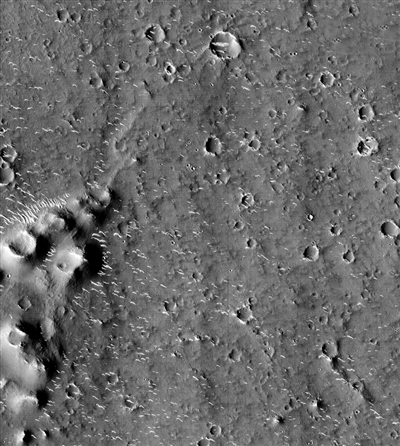

全色图像由高分辨率相机在距离火星表面约330千米至350千米高度拍摄,分辨率约0.7米,成像区域内火星表面小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见,据测算,图中最大撞击坑的直径约620米。彩色图像由中分辨率相机拍摄,画面为火星北极区域。

2月26日起,“天问一号”在停泊轨道开展科学探测,环绕器高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪等科学载荷陆续开机,获取科学数据。环绕器上的高分辨率相机配置两种成像探测器,能够实现线阵推扫和面阵成像,对重点区域地形地貌开展精细观测。中分辨率相机具备自动曝光和遥控调节曝光功能,能够绘制火星全球遥感影像图,进行火星地形地貌及其变化的探测。

为什么有的火星照是黑白的,有的是彩色的?首次火星探测任务新闻发言人、国家航天局探月与航天工程中心副主任刘彤杰表示,黑白还是彩色照片与拍摄模式有关,高分辨率相机的照片,是探测器在大椭圆轨道上运行时,采用线阵推扫的方法拍摄而成的,分为全色、彩色、自定义等模式,其中全色(即黑白)图像最为清晰,数据量最大,科学价值最高。彩色图像清晰度是全色图像的四分之一,全色和彩色模式的图像融合处理后,就会得到既清晰又美观的彩色图。

“中分辨率相机只有静态拍摄模式一种,就是用‘凝视’拍摄模式,让相机一直对着某个区域‘凝视’,整体分辨率会相对低一些。”刘彤杰说。

到达火星后还将面临多重考验

“为确保后续任务的顺利,‘天问一号’到达火星后,还要对预选着陆区乌托邦平原的地形地貌进行详查、对进入火星的飞行走廊气象进行观测,以免着陆火星时遇到沙尘天气,经风险评估后,在5月到6月择机着陆火星,进行巡视探测。”全国政协委员、中国航天科技集团有限公司科技委主任包为民4日在全国政协十三届四次会议首场“委员通道”上说。

他说,今年我国宇航发射有望首次突破40次,我国空间站将进入建造阶段,“天问一号”还将完成对火星的后续探测。

在人类对太阳系探索的历史上,火星总是给人们带来无限期待和遐想。“此时,我们的‘天问一号’正以每秒4.8公里的速度在火星轨道上进行环绕探测,各项指标正常。”包为民说,中国首次拍摄的近景火面图像,蕴含着大量的科学信息等待科学家们去研究。

他介绍,截至目前,全球共开展了近50次火星探测,但2/3的探火任务均以失败而告终,说明探火之路险象环生。我国首次火星探测任务虽然起步晚,但起点高、效率高、挑战大、创新强,一次将实现对火星的“绕、着、巡”探测,“三步并作一步走”。

相关链接

火星探测器的“火眼金睛”

如何“炼”成?

日前,记者走进中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,采访火星高分辨率相机研制项目团队,探秘这一用来细致观察火星的“火眼金睛”是如何“炼”成的。

“高分辨率相机是火星探测器的重要载荷。”高分辨率相机主任设计师董吉洪说,此次探测任务的工程目标是实现火星环绕探测和巡视探测,获取火星探测科学数据,而高分辨率相机搭载在环绕器上,主要用于对火星表面进行成像。

董吉洪说,火星高分辨率相机如同火星探测器的眼睛。“炼”就这双“慧眼”,是光学、机械、热控、电子学、软件等多学科共同协作的结果。

比如,在光学系统方面,相机采用了长焦距大视场离轴三反光学系统,成像分辨率可达到亚米级,相当于站在长春可以观测分辨出沈阳街道上行驶的车是两厢还是三厢。

再比如,为了使这双“眼睛”质量轻且具有高稳定性,高分辨率相机采用全碳化设计理念,应用碳化硅反射镜、碳纤维桁架、实现了结构的超轻量化设计,整机质量仅43千克。热控系统主要是保障设备元器件的工作环境温度,就像给“眼睛”戴上“保温眼罩”。即使在深远的外太空,相机的工作环境温度也能保持在十几摄氏度。电子学组建的“神经网络”,负责传输指令,控制捕捉静态照片或动态视频,还能自动调光,减少人为操作产生的误差……

副主任设计师王栋说,更牛的地方在于,这双“眼睛”可以实现图像智能筛选。由于这台相机分辨率高,成像数据量大,限制了图像传输速度。通过智能筛选功能,相机可以自动提取有价值的图像内容。“比如看足球场,相机能自动判断并识别出信息价值量更大的球门,将球门附近的图像传回控制中心。”

“炼”就这双“眼睛”属实不易。团队于2016年4月正式启动火星探测高分辨率相机研制任务。3年多的时间里,团队几乎没时间休息。而承研这一重大科研任务的团队,只有30余人,平均年龄35岁左右。

“‘天问一号’离不开用‘眼睛’看清红色的星球。能够参与研发制造这双‘眼睛’是我的荣幸,再累也值得。”团队成员、项目质量师李杨说。

综合新华社消息