全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士透露:中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的捷龙三号固体运载火箭已完成立项,预计2022年进行首飞。而被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),已发现300多颗脉冲星。

捷龙三号火箭

预计2022年首飞

“由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的捷龙三号固体运载火箭已完成立项,预计2022年进行首飞。”姜杰院士3日在接受记者采访时说。

姜杰介绍,“捷龙”系列火箭,是2019年中国长征火箭有限公司面向商业航天发射市场推出的系列固体运载火箭产品,包含捷龙一号、捷龙二号、捷龙三号三型火箭。此前,捷龙一号火箭已于2019年8月成功首飞,计划今年将再次完成发射任务。

“捷龙三号固体运载火箭于2020年底完成立项,预计2022年上半年采用海上热发射方式执行首次发射试验任务。”姜杰说。

姜杰介绍,捷龙三号火箭是“捷龙”系列中箭体直径最大、运载能力最强、整流罩包络空间最大的一型火箭。火箭采用四级固体串联构型,箭体最大直径2.64米,起飞质量140吨,500千米太阳同步轨道运载能力1.5吨,配备直径3.35米的复合材料整流罩。捷龙三号火箭瞄准即将到来的商业卫星星座的大规模组网发射需求,具备“一箭20星”以上的多星发射能力,可将单位载荷的发射成本降至1万美元每公斤,有性价比高、可靠性好、适应性强、履约周期短等特点,市场竞争力强。

“捷龙三号火箭的研制立项将进一步完善中国商业火箭型谱,助力我国商业航天发展。目前,研制工作已全面展开。”姜杰说。

“中国天眼”

已发现300多颗脉冲星

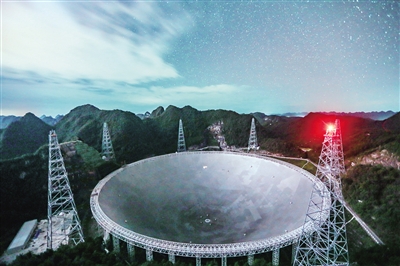

被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),已发现300多颗脉冲星。今年4月1日至5月15日,将向全世界征集观测项目建议,7月20日公布评审结果,8月开始安排FAST观测时间。

全国政协委员、中国科学院院士、FAST科学委员会主任武向平在京接受记者专访时表示,“中国天眼”向世界全面开放,彰显了充分合作的理念。

武向平介绍,FAST综合性能全球领先,极大拓展了人类观察宇宙视野的极限,可以重现宇宙不同时期的图像,探测信号最弱的脉冲星,不断扩展观测样本的数量。

1967年,人类发现了第一颗脉冲星;直到50年后,中国人才用自己的射电望远镜FAST发现了第一颗新脉冲星。武向平期待,未来5年这一数字能达到1000颗,甚至能找到银河系外的第一颗脉冲星。

武向平还介绍,FAST脉冲星计时精度领先国际水平4倍以上,有望在纳赫兹引力波这一全世界备受关注的前沿科学探测方面取得重大突破。

“中国正迎来射电天文发展的黄金时期,我们要利用这个宝贵的窗口期,做出重大的科学发现,为人类探索和认识宇宙做出贡献。”武向平说。

世界最大射电望远镜

有望今年7月开建

全球多方合作、人类有史以来最大的望远镜——平方公里阵列射电望远镜(SKA),将于2021年7月开始建设,预计2028年将建成10%的规模并投入观测。

武向平透露,SKA已从概念设计转向工程实施。“巨眼”遥望太空,将带来全新的宇宙信息,取得重大科学发现。

据介绍,SKA两个台址各自位于南非及南部非洲8国、澳大利亚西部的无线电宁静区域,将分别由分布在3000公里范围内的2500面15米到13.5米口径碟形天线、250个直径60米的致密孔径阵列,以及130万只对数周期天线组成的稀疏孔径阵列组成,其等效接收面积达平方公里级,频率覆盖范围为50兆赫至20千兆赫。

SKA总部位于英国,是迄今国际天文学领域最庞大和最先进的设备,将由全球十多个国家共同出资建造、运行、维护和管理,是一部超越国界的全球大科学装置。2019年,包括中国在内的7个创始成员国正式签署SKA天文台公约,2021年2月成立了平方公里阵列天文台政府间国际组织。

武向平介绍,未来10年,中国SKA科学团队将围绕宇宙再电离探测,脉冲星搜寻、测时和引力理论检验等10个科学方向开展研究和攻关,在秉承国际合作开展大科学研究的前提下,确立自己清晰的科学目标和发展路线图。

同时,中国天文学家也正在以“中国天眼”(FAST)为中心,构建中国射电望远镜网络大格局,以灵敏度的绝对优势领先世界,为人类探索宇宙奥秘做出更多贡献。

综合新华社消息