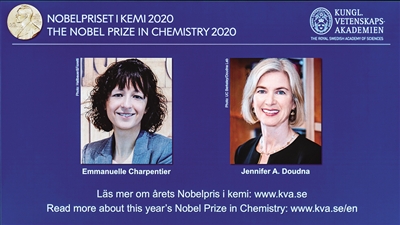

2020年诺贝尔化学奖7日授予两名女科学家——德国马克斯·普朗克病原学研究所法国籍教授埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国加州大学伯克利分校教授珍妮弗·道德纳,以表彰她们在基因组编辑方法研究领域作出的贡献。这里的基因组编辑方法,指的正是当下热门的CRISPR/Cas9基因编辑技术。这把神奇的“基因剪刀”将生命科学带入了一个新的时代。

能够在底层修改遗传密码,“基因剪刀”的出现,如同捅破了一层窗户纸。如今,全世界几乎所有的分子生物学实验室都在使用这一技术或开发相关工具。然而,正是由于其改写生命遗传信息的便利性,也使得其面临巨大的伦理挑战。

当天,在谈及今年这项实至名归的诺奖成果时,不少专家表示,永远没有完美的技术,如何善用这把“基因剪刀”,使之在为人类增加福祉的轨道上有序前行,还需全社会共同努力。

神奇的“基因剪刀”

脱氧核糖核酸(DNA)是重要遗传物质,它呈螺旋互绕的双链结构,在DNA链条上含有遗传信息、具有某种功能的DNA片段就是基因。基因编辑技术可以断开DNA链条,对其进行改动,然后重新连接,就像人们写作时编辑文字那样。由于对DNA链条有剪断操作,因此该技术被形象地称为“基因剪刀”。

基因编辑技术早在20世纪90年代就已出现,但曾经非常耗时,甚至难以完成。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术,可在几周时间内改变生命的密码——DNA。

CRISPR全名为“成簇的、规律间隔的短回文重复序列”,是细菌防御病毒侵入的一种机制。2012年法国科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国科学家珍妮弗·道德纳发表研究指出,她们开发出CRISPR/Cas9基因编辑技术。这项技术随后成为生物医学史上第一种可高效、精确、程序化修改细胞基因组包括人类基因组的工具。这种技术就是以核糖核酸(RNA)做向导,把Cas9酶带到相应的位置,然后用这种酶切割病毒DNA。

相比此前的技术,CRISPR/Cas9技术具有成本低、易上手、效率高等优势,使得对基因的修剪改造“普通化”,因此风靡整个生物学界。科学界普遍认为,这是21世纪以来生物技术方面最重要的突破。这一技术曾三度入围美国《科学》杂志年度十大突破,并且在2015年被该杂志评为年度头号突破。

就像在科学领域时常发生的“偶然”那样,“基因剪刀”的发现过程也出乎意料。沙尔庞捷在研究化脓性链球菌时,发现了一种未知分子——tracrRNA。她的研究显示,tracrRNA是细菌的古老免疫系统“CRISPR/Cas”的一部分,能够通过切割病毒的DNA来使病毒“缴械”,从而消除其危害。

沙尔庞捷2011年发表了上述研究成果。同年,她与道德纳开始合作研究。在一次具有划时代意义的实验中,她们对“基因剪刀”进行改造。在天然形式下,这种“剪刀”能够识别出病毒中的DNA。但是沙尔庞捷和道德纳发现能对“剪刀”施加控制,这样一来就能在任何预先设定的位置切割任何DNA分子。一旦DNA被切割,那么重写生命的密码就变得简单了。

此后,“基因剪刀”技术的利用次数呈爆炸性增长。在基础科研领域,随着这一技术的应用,涌现出很多重大成果。例如植物研究者开发出能够耐霉菌、害虫和干旱的作物;在医学领域,与该技术相关的癌症新疗法临床试验正在开展,治愈遗传性疾病有望成为现实。

分子遗传学第三座里程碑 终于实至名归

“基因编辑技术从诞生那天起,科学家们就知道,它获得诺贝尔奖只是时间问题。”中科院分子植物科学卓越创新中心研究员覃重军对“基因剪刀”技术获奖并不意外。

他解释,在分子遗传学的发展历程中,技术层面有三座里程碑:基因测序技术、PCR技术(聚合酶链式反应)以及CRISPR/Cas9基因编辑技术。长期以来,科学家们只能通过物理和化学诱变、同源重组等方式来对DNA进行编辑,这些方法昂贵而麻烦,准确率也不高。基因编辑技术使人们可以方便地按照自己的意愿改写DNA。“可以说,从微生物到植物、动物,几乎所有分子生物实验室都在使用这项技术。”

北京大学生命科学院教授魏文胜告诉记者,7日获奖的两位女科学家,其“主业”原本都不属于基因编辑领域。其中,沙尔庞捷从事的是微生物学研究,当她在分析细菌的基因序列时,发现了一些如回文般重复出现的序列;当她溯源这些序列时,发现它们来源于噬菌体(一种可侵入细菌的微生物),由此打开了通往基因编辑技术的大门。

美国麻省理工学院终身教授、华人科学家张锋最早在哺乳动物细胞内证明了“基因剪刀”可行性,此前也被视为获奖热门人选。这次他没有获奖,覃重军表示有些遗憾。魏文胜则提到,另一名立陶宛科学家几乎同时与两位女科学家有了相同发现,很遗憾与诺奖失之交臂。

当然,奖励原创是诺奖的“铁律”,毕竟无论怎样的获奖组合,这两位女科学家都是绕不过去的获奖人选。

总的来说,“基因剪刀”技术为生命科学研究开启了一个新时代,并从很多方面造福人类。诺贝尔化学奖评选委员会7日在新闻公报中说:“这个基因编辑工具拥有巨大能量,会影响到我们每个人。它不仅在基础科学领域引发了变革,还产生了很多创新性成果,并将带来具有独创性的新治疗方法。”

“改写生命密码”

必须严守伦理底线

简单、高效、好用,这几乎是所有生命科学家对“基因剪刀”的评价。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞说,2012年两位女科学家论文一经发表,大家几乎都开始尝试这种新技术,“相比于以前的基因组编辑工具,它太简单、太好用了。”

而且,研究者几乎无需与原创者的课题组合作,就可以自己学着使用和开发新工具。就在“基因剪刀”诞生的第二年,高彩霞的团队利用这一工具创制了世界首株CRISPR编辑水稻。而通常情况下,一种新的分子生物学工具要经很多年才会被广泛采纳。

就在“基因剪刀”显示出“无所不能”的非凡潜力时,其对社会伦理的挑战也在逐步显现。2014年2月,有研究者利用CRISPR/Cas9精确改变了食蟹猴的胚胎基因组。在与《美国科学家》杂志的访谈中,沙尔庞捷表示:“科学家与研发者、制药业、临床医生、伦理学家以及公众一道,需要就这个工具如何运用达成共识。”

“CRISPR/Cas9目前一定不能用于人类生殖细胞,这是不容挑战的伦理底线。”中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员李劲松说,就在今年9月初,国际人类生殖细胞基因编辑临床应用委员会发布了一份长达200多页的《遗传性人类基因组编辑》报告,他也参与了报告的撰写。报告称,在明确能够有效、可靠地进行精确的基因组改变而不使人类胚胎发生不希望发生的变化前,经过基因编辑过的人类胚胎不能应用于妊娠。

值得一提的是,纵观百年诺贝尔化学奖,仅有5名女性获奖,此番也是诺贝尔化学奖首次颁发给两位女性科学家。

■新闻背景:

数说诺贝尔化学奖

2020年诺贝尔化学奖7日揭晓。诺贝尔奖的创立者瑞典人阿尔弗雷德·诺贝尔本人就是一名化学家,曾发明硝化甘油炸药。诺贝尔化学奖至今已颁发了一个多世纪。回顾过去颁发的这个奖项,能发现不少有趣的数字。

111次:自1901年首次颁奖至2019年,诺贝尔化学奖已颁发111次。因战争等原因,有8个年份未颁奖,分别为1916年、1917年、1919年、1924年、1933年、1940年、1941年和1942年。

183位获奖者:截至2019年,共有183位诺贝尔化学奖获奖者,其中英国科学家弗雷德里克·桑格凭借基因测序技术两次获得这项殊荣。

97岁和35岁:最年长的诺贝尔化学奖得主是97岁获奖的美国科学家约翰·古迪纳夫,他因在锂离子电池研发领域作出的贡献在2019年获奖,也刷新了诺奖100多年历史上的一个纪录,成为获奖时年龄最大的人。最年轻的化学奖得主是1935年获奖的法国科学家弗雷德里奥·约里奥,时年35岁,他与夫人伊雷娜·约里奥—居里共同获奖,而这对“科研夫妻档”就是著名的居里夫妇的女婿和女儿。

5位女性获奖者:截至2019年,在183位诺贝尔化学奖得主中,女性有5位,其中居里夫人(玛丽·居里)和英国科学家多萝西·克劳福特·霍奇金分别在1911年和1964年独享这一奖项。

2位跨界获奖者:居里夫人除了在1911年因分离出纯的金属镭而获得诺贝尔化学奖,还和丈夫皮埃尔·居里一起因对放射性现象的研究获得1903年诺贝尔物理学奖。美国的莱纳斯·波林在1954年获得化学奖后又于1962年获得诺贝尔和平奖。

综合新华网消息