2020年中国航天大会由中国宇航学会和中国航天基金会联合主办,于9月18日至21日在福建福州举行。 本次大会上,来自多个领域的航天专家齐聚一堂,共同探讨了未来我国航天发展的方向和规划。

玉兔二号状态良好 获取大量有效科学数据

近期,嫦娥四号探测器进入了第22月昼工作期,探测器和巡视器在月背工作时间已经超过600天,远远超出了预期设计寿命。

探月工程副总设计师于登云透露,嫦娥四号的着陆器大概是半年的寿命,巡视器的是三个月寿命,现在我们已经大大超出我们预期了,已经600多天了,现在状态非常好。当然另外一方面从科学方面,我们觉得从这次我们也获得了很多以前没有认识到的一些科学的新的发现。

于登云表示,目前玉兔二号月球车的状态良好,能够继续承担月背探测任务。自2019年1月嫦娥四号探测器着陆月背以来,玉兔二号月球车按照规划路线已经行走超过500米。这一路,它获得了大量有效科学数据,这些成果为人类认识月球、了解月球提供了重要支撑。

于登云表示,一个是我们获得对月面地形、月球背面地形的剖面结构和地质结构,然后在局部区域的地形情况,通过月球车的不断地行走,认识的范围也越来越大。

随着我国探月工程的不断发展,以及对于月球认识的不断加深,未来还计划在月球建设科研站,开展进一步科学探测。

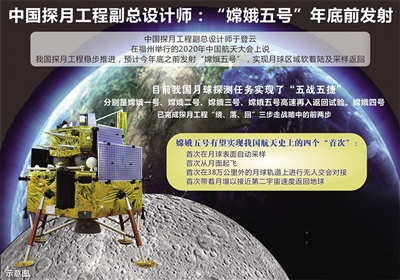

中国探月工程副总设计师:“嫦娥五号”年底前发射

于登云在大会上说,我国探月工程稳步推进,预计今年底之前发射“嫦娥五号”,实现月球区域软着陆及采样返回。

于登云说,目前我国月球探测任务实现了“五战五捷”,分别是嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号、嫦娥五号高速再入返回试验、嫦娥四号,已完成探月工程“绕、落、回”三步走战略中的前两步。

于登云说,嫦娥五号有望实现我国航天史上的四个“首次”:首次在月球表面自动采样,首次从月面起飞,首次在38万公里外的月球轨道上进行无人交会对接,首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

展望未来,嫦娥六号计划在月球南极进行采样返回。嫦娥七号计划开展月球南极资源详查,对月球的地形地貌、物质成分、空间环境进行综合探测任务。嫦娥八号除继续进行科学探测试验外,还要进行一些关键技术的月面试验和技术利用。

于登云说,我国正开展空间站研制和载人登月深化论证。按照载人航天工程“三步走”计划,目前已完成载人飞船、空间实验室阶段工作。随着长征五号B火箭的首飞成功,我国空间站工程建设进入了实质阶段。我国还计划建设无人月球科研站,开展载人登月工作。

近年来,全球迎来新一轮探月热潮,各国更加注重月球资源的勘探、开发和利用,构建长期月球基地。

我国实施载人登月仍面临多方挑战

在本次航天大会上,载人航天工程副总设计师周雁飞以载人月球探测为主题进行了发言。他表示,目前,正持续开展载人月球探测方案的论证,想要真正实现目标仍有很多技术需要突破。

周雁飞表示,国际上目前正在形成新一轮的月球探测热潮,载人登月探测的国际合作也相互交织,也相互影响。我国实施载人航天工程近30年,取得了重要成果,同时也积累了丰富的经验,这些都为载人月球探测奠定基础。但要真正实施载人月球探测,仍旧面临多方面的挑战。

比如说,进入空间和返回的能力,目前的长征系列运载火箭,它的运载能力目前无法满足需求。那么神舟飞船目前属于近地的载人飞船,还没法适应登月的需要,同时要载人登月还需要载人的月面着陆器。除了运载工具,目前我国也没有在地球以外生存的经验和技术积累,缺少相应的配套支持系统,这也是目前面临的一大难题。

第二个方面就是地外生存的能力问题。目前中国人还没有地外生存的经验以及地面支持能力,我们目前载人航天活动也是主要是以支持近地任务为主,那么月球科学探测与应用,也需要建立系统的月球科学探测与应用体系,同时提出具有原创性的科学探测目标和方法。

天问一号火星车:六轮驱动 搭载六载荷

目前天问一号探测器已经飞离地球超过1.5亿公里,预计在明年到达火星,并在火星表面软着陆。在本次航天大会上,首次火星探测任务总设计师张荣桥介绍了火星车的相关情况。

天问一号任务的火星车重量大约240公斤,高度大约1.85米。与月球车不同,火星车的太阳翼被设计成了蝴蝶翅膀的形状。此外,为了适应火星地表的特殊环境,火星车采用了六轮驱动,在火星表面的行驶速度能够达到200米/小时。

根据任务需求,火星车上搭载了6种有效载荷,包括地形相机、多光谱相机、次表层探测雷达、表面成分探测仪、表面磁场探测仪和气象测量仪。火星车设计寿命为3个火星月,相当于约92个地球日。其间,它将在火星表面开展地表成分、物质类型分布、地质结构以及火星气象环境等探测工作。

天问一号任务拉开了我国深空探测的序幕,中国首次火星探测任务总设计师张荣桥表示,未来我国还将实施小行星取样返回、火星采样返回、木星系环绕探测等任务。

相关链接:我国科学家正进行“更柔软”航天飞行器相关研究

如果航天飞行器具备随时变形或适应环境连续改变能力等特殊性能,那么就可以在复杂飞行环境中完成更多更具挑战性的任务。记者从正在举行的2020年中国航天大会上了解到,在全球航天这一前沿领域,我国科学家正进行相关研究。

西安电子科技大学空间科学与技术学院院长李小平在大会上作了题为《柔性可变形跨域智能飞行前沿探索》的演讲。据介绍,跨空域、跨速域的跨域飞行,是航空航天领域最具颠覆性和变革性的战略发展方向。运用特殊材料和智能控制等技术,具备变高度、变厚度、变长度、机翼扭转等能力,以及智能飞行等其他性能特性的柔性可变形跨域智能飞行器,是人类实现跨域飞行,自由进出和充分利用空间的重要手段之一。

李小平说,我国科学家已在相关飞行器材料、智能控制等方面开展研究,还将在柔性可变形跨域智能飞行领域进行更多探索。

综合新华社、中新网消息