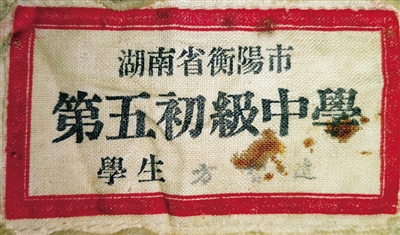

1953年9月到1956年7月,我曾在老衡阳市五中(前身为湘南中学)上初中。这三年,是我人生道路上转折的关键时期,为我由一个深山农村走出来的贫困孩子开启了求知上进的道路。2018年秋天,我应邀到衡阳市调研。一天,我利用空闲时间,在亲友的陪同下驱车到黄茶岭寻找老衡阳市五中的踪迹,可能因为这些年变化太大,找了一上午也没能如愿,心中十分遗憾。我由市五中毕业虽已近70年,但当年的许多人物事件,仍不时在脑海中浮现,特写此短文,以示我对母校的深切怀念。

1953年7月,我小学毕业后,正赶上衡阳市各中学初中招生,在哥哥姐姐的支持下我报考了市五中。入学考试那天,校园里人山人海,挤满了考生和家长,由于考生多,录取比例大致为10:1,考试科目为语文数学两门。语文作文考试题目为《我所知道的一件新事》,我当即想到以刚刚签订的抗美援朝停战协议为题作文,由于内容新颖切题,文字流畅获得高分。接着数学考试由于过度紧张错了一道大题,走出考场就拉着陪我来的二哥哭了。约4-5天后,到学校了解录取情况,惊喜地在录取榜的中部看到我的名字。和我同来报考的18位小学同学中有2人被录取,另一位是同村的王慧。9月初,我和王慧在表哥许双龙的陪送下到学校报到,从此开始了新的求知之路。

当时的市五中和市一中(船山中学)、市八中(成章中学)、市六中、衡阳师范同处黄茶岭区域。市五中在黄茶岭西南方向,有一条常常布满泥坑的石子路与市区相通。五中的校园整洁而幽静,一进校门,矗立着几棵树干高大、枝叶繁茂的樟树。宽敞明亮的礼堂坐西朝东,位于学校西部中央,正面墙的下方刻有“湘南中学”四个大字,右边是一长排用红砖红瓦新建的教室,左边为一座木结构的教工办公室,上面写着“三树轩”三个字。校园中央为新建的花园,几条石子路贯通学校的东西南北。春天,鲜艳的杜鹃花争相开放,夏秋季挺直的苦楝树枝头结满着一串串小圆珠形果实,鲜红色的夹竹桃花迎风招展。

学校校风质朴,校领导和老师们教书育人,尽职尽责,深受同学们的尊敬和爱戴。校长陈植森先生,一位衡阳市著名的民主人士,穿着整洁,为人谦和,戴着明亮的眼镜,富有学者风度,经常在全校大会上以宏亮的声音勉励同学们勤奋学习,将来报效祖国。后来,担任过衡阳市教育局和市政协领导。教导主任王庸礼先生,个子不高,但十分精明能干,统管着全校教学和思想教育,经常深入教室和学生宿舍,问寒问暖,和同学们打成一片。学校不仅重视课堂教学,还十分重视学生的思想教育,定期组织同学们徒步到衡阳市区电影院观看有教育意义的电影,引导大家多看有教育意义的文学作品,像《保尔·柯察金》《卓娅和舒拉的故事》和《吕梁英雄传》等都是同学们喜欢阅读的小说。为培养同学们的劳动观念和群众观念,组织同学们勤工俭学,修马路、兴建操场和花园、种蔬菜。学校引导同学深入附近农村,帮助农民在稻田里插秧除草。一个深秋的晚上,附近农户不幸失火,滚滚浓烟飘到学校,全校师生立即带着水桶、脸盆赶到火场,提水、运土,奋不顾身救火,很多师生都成为和着泥水的泥人。与赶到的救火车一起努力,很快就扑灭了火灾。第二天,农户们敲锣打鼓来到学校表示感谢。

刚进市五中时,我们不少同学都是刚离开家门的十三四岁的孩子。先后担任我们班主任的李富英、文范老师(也是我们的语文、数学老师),像对待自己的孩子一样时刻关心我们的学习、生活。当时我家因父亲去世早,人口多,劳动力少,几乎全靠刚参加工作的大哥微薄工资维持,经济上十分困难,有时不能按时缴纳伙食费而被要求停餐,为此,两位老师多次为我向食堂求情或用自己的工资为我垫付。当时我刚由深山农村来到城市,穿着补丁叠补丁的衣服,连话也不敢大声说,几次被一位强势的同学欺负,但我总是既不还手,也不还嘴,一心只想着利用来之不易的学习机会,努力学习,李富英老师得知后,狠狠地批评了那位顽皮的同学,鼓励我勤奋学习,积极进步,增强信心。在第一学年学生手册上,李老师用其清秀的字体为我写着“度量宽大,勤学守规”这样的操行评语。这八个字,既是对我操行的评价,更是对我的殷切希望,在我的人生道路上产生深刻的影响,成为我学习、工作、为人处世的座右铭。在老师中,还想提到的是教地理的王老先生,他当时已年近(逾)花甲,满头白发,据说是清朝末年的秀才,但教学十分用心,经常结合地理教学,讲述我们地大物博的祖国,进行爱国主义教育。他用粉笔在黑板上描绘着中华人民共和国成立前后两幅中国地图,将中华人民共和国成立前的中国地图比喻为一片被列强蚕食的桑叶,将中华人民共和国成立后的地图形象地描绘成一只昂首屹立在世界东方的雄鸡,同学们看了之后很受鼓舞。

到学校报到之后,我被编在第七班,该班同学大都来自衡阳地区周边各县农村,个个十分朴实,学习上互相帮助,生活上互相关心。学生中有青年团和少先队组织,我年龄比较小,戴着红领巾参加少先队活动。因为时间已过去近70年,同班同学的名字已记不全了。还能记得的女同学有唐效媛、丁芳、王慧、毛良蔚、杨自重、李宣英等。唐效媛、丁芳两位同学,在我到北京参加工作后还有过联系。王慧和我是同乡,两家父母也是世交,巧的是,后来我们两人在高中、大学也是同校同学,参加工作后一直有联系。男同学中我记得有符鳌、赵永柏、陈晓卿、彭皇琪、尹芝林、王士护、刘光祥、谢琳、易善堃等。符鳌、赵永柏、陈晓卿等几位年龄较长的同学,是班委和团支部的成员,经常组织同学们参加有教育意义的活动,我也是常常被邀请的一员,赵永柏、陈晓卿还是我的入团介绍人。在老师、团组织的关心帮助下,我从第二学期开始,思想上要求进步,申请参加青年团组织。1955年5月25日,我被批准加入中国新民主主义青年团,在红旗下宣誓为共产主义事业和祖国的繁荣昌盛而努力奋斗。

在1956年6月1日,即将由市五中毕业的时候,团支部全体成员照了一张很有纪念意义的集体照。不久大家带着母校的期望,多数都选择继续升学深造。经过几十年拼搏,有的成为各级领导干部,有的成为专家教授、企业高管,大家都在各条战线上为祖国作出重要贡献。如今,大都已到耄耋之年,但母校教诲时刻记在每个人的心中。

(作者方智远,现在北京中国农业科学院工作。中国工程院院士)