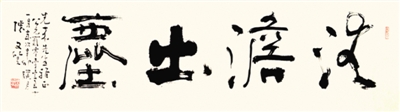

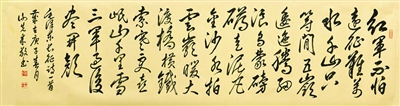

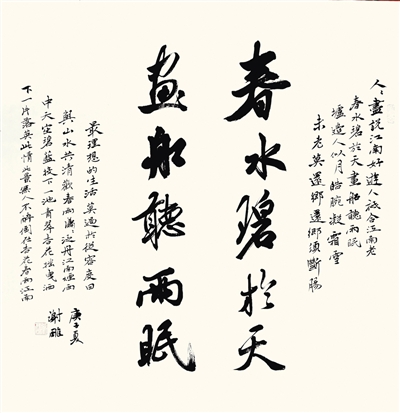

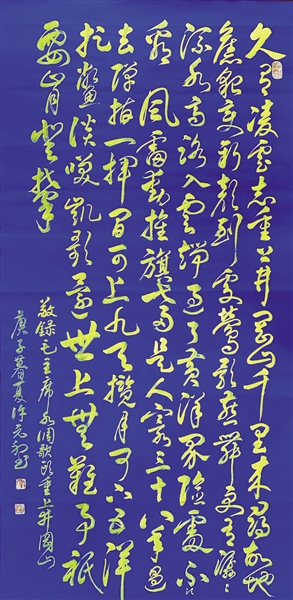

武汉,中国的一个城市名,湖北省省会,是一座具有三千多年历史的名城。辛亥首义成功,孙中山先生惊叹:“武汉一呼,四方响应”。毛泽东主席一首《水调歌头·游泳》:“才饮长沙水,又食武昌鱼。万里长江横渡,极目楚天舒……”享誉中外。此次,这座英雄城市还因为在全国人民的支持下、在较短的时间内成功抗击了“新冠肺炎”,而受到世人的瞩目。在此,向武汉人民致敬!

现在,我用古文字来对“武汉”二字进行释义。

先来聊聊“武”字吧。甲骨文“武”字,一、三、五期均有。“武”字,甲骨文由“戈”和“止”二字组成,后来逐步演变成现在的字形。

顺着历史沿革,不难发现在商、周时期就出现现代版“武”字的雏形,如皆空首币、曾伯簋、古玺文等。到了秦、汉时期“武”字就更“现代化”了。

古代青铜器,如鼎、钟、盘、壶、簋、敦、兵器、钱币等铭文上均有“武”字的出现,如:毛公鼎、穆公鼎、好友鼎、武生鼎、散氏盘、虢季子白盘、齐侯钟、王孙钟、宗周钟、秦公敦、格伯敦、乖伯簋、曾伯簋、太宮壶、武安币、武敦矛等。

“武”字的篆法大致有两类:一为钟、壶,笔划多,装饰性強。二为其它篆法,相对简约。但也有例外,如盂鼎、乖伯簋和归峯敦铭文上,右部多了一个“王”字。

青铜器以外,在古玺、古陶、砖瓦等铭文上的“武”字也不少见,尤其是古玺文。

秦、汉以来的“武”字更是如繁星闪烁。秦朝“车同轨,字同文”,出现了小篆,使“武”字更亮。

汉代的简帛书,使“武”字繁简各异,个性张显,有的保留了篆意,如楚帛书、秦简等;有的呈隶状如敦煌汉简;还有的带行草状,如居延汉简、汉砖瓦等。

三国时期著名的天发神谶碑,以方为主,辅以圆韵,为后来书者追捧的热碑。此碑的“武”字,清代书家吴让之将其篆的至善至美。唐代篆书在继承前人的基础上,又有创新,李阳冰为里程碑式的人物,将“武”字写得空灵简约。元代书家赵孟瞵喜书古文字。在他的《六体千字文》能找到你想要的“武”字。

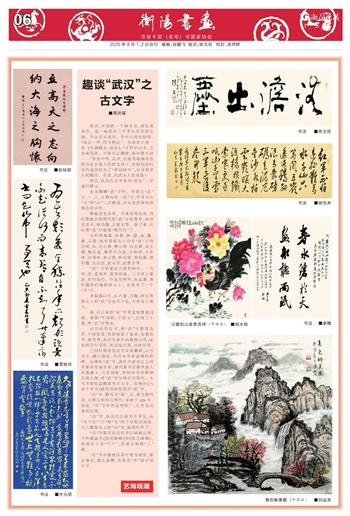

“汉”字,繁写为“漢”。汉,曾为朝代名,分西汉和东汉两代,存世于426年。因此,“汉”字自然运用较广,尤其是汉隶的出现。

“汉”字,在汉代以前并不多见,由“水”“廿”“口”和“夫”四个字组合而成。父乙獻铭文上的“汉”字,就简约多了。

“汉”字篆书在汉代多以碑额出现,个性最盛为《景君碑额》和《张迁碑额》,前者右下呈“屮屮”,后者左部现“彡”波。

“汉”字在敦煌汉简中更为夸张,要么瘦长,要么蛮横,尤其是“水”部占居大半。