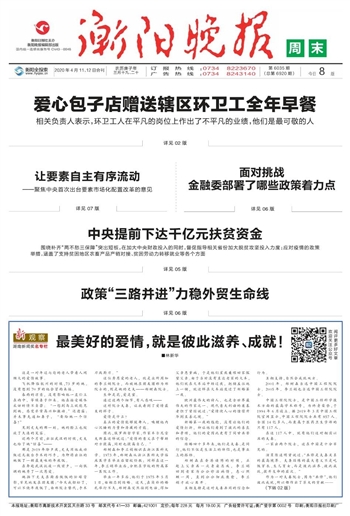

最美好的爱情,就是彼此滋养、成就!

■林新华

这是一对年过七旬的老人带着人间烟火的爱情故事。

飞机降临杭州的时候,73岁的她,没有想到70岁的他会冒雨来接。

春雨的凉意,没有影响他一直伫立在雨中,等候妻子归来。他在接受媒体采访时情不自禁:“一想到马上就能见到她,感觉非常高兴和激动。”还透露:并未事先通知妻子,“要给她一个惊喜!”

见到丈夫的那一刻,她的脸上也绽放了久违的笑容。

近两个月前,出征武汉的时候,丈夫也给了她“惊喜”——

那是2019年除夕夜,丈夫用他成功做过无数台手术的巧手,为即将出征的她做了一顿最美味的年夜饭。

在奔赴武汉抗疫一线前夕,一向低调的她秀了一次恩爱。

她拍下丈夫在厨房做饭的忙碌背影,罕见地发在朋友圈:“今天我轻松了,可以不烧年夜饭了,由郑院士替代,手术刀改厨刀。”

这位秀恩爱的老人,就是众所周知的李兰娟院士,而被她在朋友圈称为郑院士的,则是她的丈夫——郑树森院士。

生命是花,爱是蜜。

通过这两个细节,有人感叹——

这对院士夫妻,让我看到了爱情最美的样子。

爱情是什么?

真正的爱情能够鼓舞人,唤醒他内心沉睡的力量和潜藏的才能。

因此,俄罗斯哲学家、作家车尔尼雪夫斯基这样说过:“爱情的意义在于帮助对方提高,同时也提高自己。”

郑树森和李兰娟相识在浙江医科大学。1973年,郑树森从浙江医科大学临床医学系毕业后留校任教;同样在这一年,李兰娟毕业后,分配在学校的附属第一医院工作。

毕业一年多后,他们于1975年5月1日,由相恋到结婚。这天,在简朴的婚礼举行不久,郑树森突然接到电话,得知父亲患重病,于是他们星夜兼程回家探望父亲。由于当时没有直达老家的火车,他们就在火车站中转过夜,把铺盖往地上一铺,就这样在火车站度过了新婚第一夜。

欧洲最伟大的诗人、也是全世界最伟大的作家之一、现代意大利语的奠基者但丁曾经说过:“爱情使人心的憧憬升华到至善之境。”

新婚第一夜的尴尬,没有让他们的爱情打折,却让他们看到了彼此的善良和孝顺,他们的爱因此更有了同甘共苦的信念。

结婚四十多年来,他们是夫妻、是同行,他们不仅是生活上的伴侣,也是事业上的搭档。

郑树森在香港读博的时候,正赶上父亲再一次身染恶疾,李兰娟回到老家为公公诊治病情,悉心照顾一周,直到公公彻底康愈,李兰娟才放心离开。

互相支持是这对夫妻共同的信念和行为。

互相支持,自然会成就双方。

2001年,郑树森当选中国工程院院士。2005年,李兰娟也当选中国工程院院士。

中国工程院院士,是中国工程科学技术方面的最高学术称号,为终身荣誉,于1994年6月设立。据2019年3月中国工程院官网显示,中国工程院院士共有857人。全国14亿多人,而隶属于医药卫生学部的只有117人。

在这117人中,就有他们这对相濡以沫的夫妻。

一家出两个院士,这在中国是十分罕见的。

演员陈道明曾说过:“共修是夫妻关系的最高境界。夫妻结缘的最大意义不是吃饭穿衣、生儿育女,而是彼此滋养、彼此成就,提升生命的层次。”

作为一对夫妻院士,因为“共修”,他们彼此成就,所以都作出了巨大的贡献——作为中国著名的肝胆胰外科学家、医学教育家、卫生部多器官联合移植研究重点实验室主任、法国国家医学科学院外籍院士,郑树森院士在国际上首次提出肝癌肝移植受者选择的“杭州标准”及移植后乙肝复发防治新方案,先后获得国家科技进步一等奖1项,二等奖2项。

作为感染病(传染病)学家、中国人工肝开拓者、国家传染病重点学科带头人,传染病诊治国家重点实验室主任、国家卫健委高级别专家组成员,国家健康科普专家库第一批成员,李兰娟院士先后获得国家科技进步一等奖2项,国家科技进步奖(创新团队)1项,国家科技进步二等奖2项。2018年1月,李兰娟团队获2017度国家科学技术进步奖特等奖 。

相爱的人,心意总是相通的。

2012年,两人一起捐资创立了“树森·兰娟院士人才基金”。两年后,为了扶植新秀、奖掖群贤,他们又设立了树兰医学奖。与基金会殊途同归的一点是,二者皆以促进中国医学科学的发展为宗旨。

2020年2月1日,李兰娟院士率队出征武汉。据央视财经采访获悉,李院士在武汉期间,工作非常辛苦,每天仅睡3个小时。3月31日,她带着医疗队凯旋。

凯旋的她,让我们感叹她的伟大付出时,也从世界华人周刊报道的细节中,看到了爱情最美的样子。

_b.jpg)