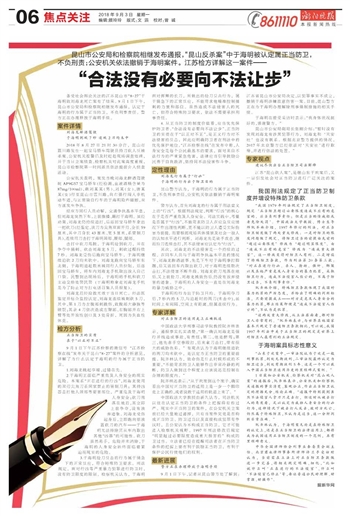

案件详情

刘海龙醉酒驾驶

于海明刺砍7秒 追砍2刀均未中

2018年8月27日21时30分许,昆山市震川路发生一起宝马轿车驾驶员持刀砍人反被杀案。公安机关接警后及时赶赴现场调查处理,并于当日立案侦查。检察机关对此案高度重视,昆山市检察院第一时间派员依法提前介入侦查活动。

公安机关查明,案发当晚刘海龙醉酒驾驶皖AP9G57宝马轿车(经检测,血液酒精含量为87mg/100ml),载刘某某(男)、刘某(女)、唐某某(女)行至昆山市震川路,向右强行闯入非机动车道,与正常骑自行车的于海明险些碰擦,双方遂发生争执。

经双方同行人员劝解,交通争执基本平息,但刘海龙突然下车,上前推搡、踢打于海明。虽经劝架,刘海龙仍持续追打,后返回宝马轿车拿出一把砍刀(经鉴定,该刀为尖角双面开刃,全长59厘米,其中刀身长43厘米、宽5厘米,系管制刀具),连续用刀击打于海明颈部、腰部、腿部。

击打中砍刀甩脱,于海明抢到砍刀,并在争夺中捅刺、砍击刘海龙5刀,刺砍过程持续7秒。刘海龙受伤后跑向宝马轿车,于海明继续追砍2刀均未砍中。刘海龙跑向宝马轿车东北侧,于海明追赶数米被同行人员拉阻,后返回宝马轿车,将车内刘海龙手机取出放入自己口袋。民警到达现场后,于海明将手机和砍刀主动交给处警民警(于海明称拿走刘海龙手机是为了防止对方打电话召集人员报复)。

刘海龙后经抢救无效于当日死亡。经法医鉴定并结合监控认定,刘海龙连续被刺砍5刀,其中,第1刀为左腹部刺戳伤,致腹部大静脉等破裂;其余4刀依次造成左臀部、右胸部并右上臂等处开放性创口及3处骨折,死因为失血性休克。

检方分析

正当防卫的实质

在于“以正对不正”

9月1日下午江苏检察的微信号“江苏检察在线”发布关于昆山“8·27”案件的分析意见,详解了为什么认定于海明的行为属于正当防卫。

1.刘海龙挑起事端、过错在先。

2.于海明正面临严重危及人身安全的现实危险。本案系“正在进行的行凶”,刘海龙使用的双刃尖角刀系国家禁止的管制刀具;其持凶器击打他人颈部等要害部位,严重危及于海明人身安全;砍刀甩落在地后,其立即上前争夺,没有放弃迹象。刘海龙受伤起身后,立即跑向原放置砍刀的汽车——于海明无法排除其从车内取出其他“凶器”的可能性。砍刀虽然易手,危险并未消除,于海明的人身安全始终面临着紧迫而现实的危险。

3.于海明抢刀反击的行为属于情急下的正常反应,符合特殊防卫要求。刑法规定,面对行凶等严重暴力犯罪进行防卫时,没有防卫限度的限制。检察机关认为,于海明面对挥舞的长刀,所做出的抢刀反击行为,属于情急下的正常反应,不能苛求他精准控制捅刺的力量和部位。虽然造成不法侵害人的死亡,但符合特殊防卫要求,依法不需要承担刑事责任。

4. 从正当防卫的制度价值看,应当优先保护防卫者。“合法没有必要向不法让步”。正当防卫的实质在于“以正对不正”,是正义行为对不法侵害的反击,因此应明确防卫者在刑法中的优先保护地位。“江苏检察在线”在发布中称,人身安全是每个公民最基本的要求,面对来自不法行为的严重紧急危害,法律应当引导鼓励公民勇于自我救济,坚持同不法侵害作斗争。

定性理由

刘海龙行为属于“行凶”

于海明的行为出于防卫目的

昆山警方认为,于海明的行为属于正当防卫,不负刑事责任,公安机关依法撤销于海明案件。

警方认为,首先刘海龙的行为属于刑法意义上的“行凶”。根据刑法规定,判断“行凶”的核心在于是否严重危及人身安全。司法实践中,考量是否属于“行凶”,不能苛求防卫人在应急反应情况下作出理性判断,更不能以防卫人遭受实际伤害为前提,而要根据现场具体情景及社会一般人的认知水平进行判断。刘海龙先是徒手攻击,继而持刀连续击打,其不法侵害应认定为“行凶”。

其次,刘海龙的不法侵害是一个持续的过程。在同车人员与于海明争执基本平息的情况下,刘海龙醉酒滋事,先是下车对于海明拳打脚踢,后又返回车内取出砍刀,对于海明连续数次击打,不法侵害不断升级。刘海龙砍刀甩落在地后,又上前抢刀。刘海龙被致伤后,仍没有放弃侵害的迹象。于海明的人身安全一直处在刘海龙的暴力威胁之中。

于海明的行为出于防卫目的。于海明夺刀后,7秒内的5刀,与追赶时的两刀(未击中),虽时间上有间隔、空间上有距离,但属连续行为。

专家详解

对正当防卫的适用走上正确轨道

中国政法大学刑事司法学院教授阮齐林表示,通报事实扎实清楚,“第一确认刘海龙是强行并线造成事故,有责任;第二,他是醉驾;第三,他先赤手空拳殴打,后来拿刀击打,带有很大的威胁色彩。”有观点认为于海明继续追砍的两刀均未砍中,是认定为正当防卫的重要前提。阮齐林认为,致命伤是什么时候形成的不重要,“不能苛求防卫人能够作出非常冷静的判断,防卫人做到这个程度上应该说还是控制在合理的限度内。”

阮齐林还表示:“从于欢案到这个案子,确实看出中国对正当防卫的适用上是一步一个脚印走上正确的,或者说敢于适用的轨道上来了。”

中国政法大学教授曲新久认为,司法机关以往在认定正当防卫的条件上把握得有些过严。现实中正当防卫的案件,在公安机关立案前已经大量地过滤掉,只有当案件究竟是否构成正当防卫、防卫过当以及直接构成犯罪有争议时,且公安认为不构成正当防卫,它才可能进入检察机关视野。1997年刑法修改后规定“明显超过必要限度造成重大损害的”构成防卫过当。立法者已经在提醒司法者在正当防卫条件的把握上要有利于鼓励正当防卫,有利于保护公民行使他们的权利。

最新进展

警方正在办理释放于海明手续

9月1日下午,记者从昆山警方处了解到:江苏省昆山市公安局决定,以犯罪事实不成立,撤销于海明涉嫌故意伤害一案。目前,昆山警方正在为于海明办理解除刑事强制措施的相关手续。

于海明在接受采访时表示:“我身体状况挺好的,感谢警方。”

昆山市公安局副局长张刚介绍:“暂时没有发现刘海龙有涉黑犯罪行为,刘海龙和‘天安社’也没有联系。根据北京警方提供的情况,2017年北京警方已经依法对‘天安社’进行取缔,并进行依法的处置。”

专家视点

建议尽快出台正当防卫司法解释

江苏“昆山砍人案”,是继山东于欢案后,又一宗引发社会对正当防卫进行广泛关注的案件。

我国刑法规定了正当防卫制度并增设特殊防卫条款

“我国1979年刑法规定了正当防卫制度,规定‘正当防卫超过必要限度造成不应有的危害的,应当负刑事责任;但是应当酌情减轻或者免除处罚’。中国政法大学教授、博士生导师阮齐林介绍,1997年修订的刑法,对正当防卫制度做了两处重大修改:一是对防卫的限度问题做了规定,将防卫过当的前提由先前的“超过必要限度”修改为“超过明显限度”、由“造成不应有的危害”修改为“造成重大损害”,这一修改变得对防卫人有利。二是增设了特殊防卫条款,作为刑法第20条第三款:“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。”

阮齐林介绍,特殊防卫条款体现了我国对暴力犯罪的严厉态度,并给出了明确的判断标准,只要前提成立——对方是危及人身安全的暴力犯罪,那么结果即便是“造成不法侵害人伤亡的”,不认为是犯罪。

“这两处重大修改,从立法层面看,都对防卫人非常有利。”阮齐林表示,与世界其他国家基本只规定了普通防卫条款相比,可以说,我国1997年刑法中关于正当防卫的规定是世界上对防卫人最有利的立法规定。

于海明案具标志性意义

“山东于欢案中,一审法院认为于欢是一般刑事犯罪,判处无期徒刑,二审法院最终认定为防卫过当,判处有期徒刑5年。这是一个可以载入中国正当防卫适用历史的里程碑式案例。”

1日获知公安机关、检察机关对“昆山砍人案”的通报后,阮齐林表示,公安机关和检察机关通报的事实清楚、客观公正,作出正当防卫认定的理据充分、结论正确。“通报中特别提到虽然不法侵害人拿刀只是击打,但这时从被击打人的角度看,足以认定为威胁人身安全的行凶行为,这种情况下被击打人反击,致对方死亡,仍然属于特殊防卫,不认为是过当,这一分析判断非常准确。”

阮齐林认为,于海明案无论是在特殊防卫的认定上,还是在正当防卫的法律适用上,都将成为我国适用正当防卫制度的一个范例,具有里程碑意义。

中华全国律师协会刑事业务委员会副主任、北京君永律师事务所律师许兰亭受访时认为,当前需在立法上对正当防卫条款做进一步完善,将相关规定明确、细化,“比如说什么叫‘正在进行的不法侵害’、什么叫‘不法侵害已停止’等,要让普通公民好理解、好掌握、好操作”。

据新华网