郭小川是当代文坛上的一位才华横溢的诗人,现今五六十岁以上的人,尤其曾经的文学青年对其都不陌生。郭小川困在“团泊洼”,写出了《团泊洼的秋天》。那豪放的诗篇,让一代人铭记。

(一)

1970年10月的一天,郭小川与周扬、华君武、秦兆阳、吕骥、吴祖光、王朝闻等700多人,被运送到名不见经传的“团泊洼”劳动改造。

列车在“团泊洼”绕个弯儿,在原本没有设站点的角落,甩下了周扬等一批不速之客。这些客人的政治身份是“学员”,他们分别来自中国作家协会、中国音乐家协会、中国美术家协会、中国书法家协会、《文艺报》社等单位。

“团泊洼五七干校”由河北省军区代管,廊坊军分区主持日常事务。学员实行军事化管理,700多人编制为5个连队,每四人居住一屋。生活自给自足,早、晚窝头咸菜粥,中午一顿正餐。

静海当地有句顺口溜:老东乡,老东乡,喝苦水,吃菜帮。说的就是“团泊洼”及周边生存环境的恶劣状况。这里因为是退海之地,地下盐碱极重,所以用于生活的水是苦涩的。这些被改造的人,喝着苦水,吃着窝头咸菜,坚持半天学习,半天劳动。学习的内容多以《毛泽东选集》、《红旗》杂志、《人民日报》、《解放军报》为主。劳动主要是开垦、盖房、种菜、养鸡、养猪。吴祖光等人曾为静海的业余作者修改剧本。陈其明、卢开祥等人,为静海京剧团排练现代京剧《智取威虎山》。作为诗人的郭小川,则在嘈杂的秋风中徘徊思索。“团泊洼”的荒凉锤炼着“洼淀诗人”。郭小川在窝头、咸菜、苦水的生活中,“用没有声音的‘声音’加以表达”,孕育着一鸣惊人的《团泊洼的秋天》。

(二)

“团泊洼”现今是天津市静海区一个普通的“洼淀”,曾隶属于河北省。所谓“洼淀”,就是一个历来被用于泄洪的低洼水库区,但又区别于通常意义的水库,凡上游洪水袭来,这里即是汪洋一片,当无洪可泄时,这里便是芦苇杂草丛生、盐碱裸露的荒野。 地势西南高、东北低,历史上常年积水,受淹面积达680余平方公里。所以“团泊洼”不是一个点,说其是方圆几百平方公里的一个地方更为确切。

历史上的“团泊洼”,交通闭塞,居住人口稀少。上世纪七十年代后,大洼里少有蓄洪,土壤盐碱,遍地芦苇,荒凉贫瘠,被当地人形容为兔子不拉屎的地方。洼淀内,除了原有的零落村庄,还曾有过“河北省新生农场”,“华北石油静海生活基地”等单位。

1969年9月,“团泊洼五七干校”的先遣人员入驻这里,在独流减河南岸的团泊大桥与万家码头大桥之间选址,即华北石油静海生活基地北侧,建立“团泊洼五七干校”。如果说别的参照物,只有“天津静海团泊洼镇薛家房子村”与其相邻。

1970年10月加入的这批人,在“团泊洼”开垦了100余亩菜地,搭建了100余间住房。1975年底,“团泊洼五七干校”撤销,从此就少有人关注了。

有人说,历史上因清乾隆皇帝曾来“团泊洼”巡游,此洼又名“乾隆湖”。笔者认为,这不过是一种传说。静海人习惯将“团泊洼五七干校”称之为“团泊洼农场”。当地人回忆说,若冠以“团泊洼农场”区域名,最早的名称应该是“河北省静海县中央文化部静海五七干校”。无论冠以什么名称,这里曾是郭小川的炼狱。

(三)

经过一路的打听,绕了诸多的路,我终于来到了“团泊洼五七干校”。司机是个很尽职的人,接活时就实实在在的告诉我,“团泊洼五七干校”没去过,得问寻着走。启程前,司机在定位仪上搜索“团泊洼五七干校”无果,又搜索“团泊洼农场”,仍然无果。他只好边开车边打电话询问同行,都说不知晓“团泊洼五七干校”的具体方位。

虽然天气晴朗,但路边水渠中的冰尚未融化。寒风吹起的尘埃令人茫然。

过了“大邱庄”,见人便停车寻问,走走停停。终于,我闯进了“团泊洼农场”的边缘。我又接连寻问了几家路边小店的店主,试图弄清“团泊洼农场”和“团泊洼五七干校”的具体方位,结果都茫然地用一句话回答我:说不准呀。当我问到路边一位上了年岁的小贩时,他的双手从脏兮兮的旧式军大衣袖筒里抽出来,把戴在头上的旧军帽往脑后推了推,露出被寒风吹成紫红色的面孔,展开胳膊从内向外在胸前画了个圈儿,说:“团泊洼五七干校”就是“团泊洼农场”,这儿都是,这路就是,前后左右,见房就是。往北走,还有水塔、门楼子。

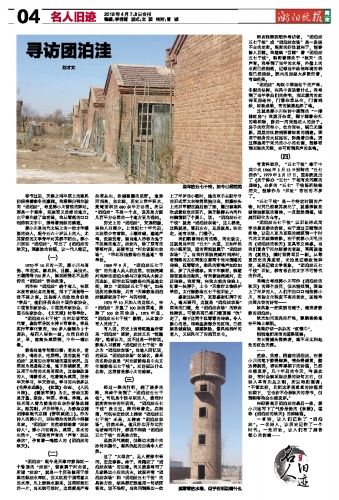

我们顺着南北向的路,向北驶去,这就是当年的“五七”大道,正如年长的小贩所说,道的两侧就属于“团泊洼农场”了。当我行至独流减河南岸时,看到路的左右两侧立着两个尚未倒塌的砖垛,孤零零的。寒风的嘶鸣声如泣如诉,多了几分凄凉。我下车察看,躲避迎面袭来的寒风,背向着独流减河,走近砖垛。我看到,在我左侧的砖垛上,钉着一块牌子,上书“天津市文物保护单位。文化部静海五七干校旧址。”

感谢这块牌子,更要感谢钉牌子的人。毫无疑问,这就是“团泊洼农场”原来的门楼,是“团泊洼农场”的标志性建筑。可惜风雨已将门楼顶部“吹”走了,剩下这两个孤零零的砖垛。令人揪心的是,砖垛基座部分的红砖,已经被盐碱腐蚀,摇摇欲坠,像风烛残年的老人,又似风化了的残页史书。

标志性建筑昭示寻访者,“团泊洼五七干校”或“团泊洼农场”是一段抹不去的史实。现实的好处就在于,能够被人目睹。我继续“目睹”着“团泊洼五七干校”,聆听着那关于“秋天”的声音。我寻到了当年的水塔,外壁上的水泥已经剥落,记载当年政治环境的标语已经残缺。院内的房屋大多数空着,有些荒芜。

“团泊洼”沟坎中那些枯干的芦苇、冬眠的枯树,在风中诉说着什么。我寻到了当年学员们的住宅,南北朝向的红砖瓦房还在,门前杂草丛生,门窗残缺,垃圾成堆,有的被圈起养了鸡。

这就是郭小川在诗中提到的“一排排红房”?我拨开杂草,脚下踩着杂乱的堆积物,挤进一间尚能进入的房子。房子的空间窄小,灶台尚在,锅已无踪影,黑黑的灶腔残留着浓重的烟迹。那用于栖身的火炕还在,弥漫着尘埃。透过那扇用于采光的小小的北窗,能够看到无垠的天际,亦可听到风声的哀鸣。

(四)

有资料显示,“五七干校”缘于中共中央1966年5月15日批转的“五七指示”。1979年2月17日,国务院发出了《关于停办“五七”干校有关问题的通知》。众多的“五七”干校场所陆续消失,能够作为“旧址”存在的不多了。

“五七干校”是一个特定时期的产物,时间已经将其淡化了,就像那被盐碱侵蚀斑驳的墙体,一旦轰然倒塌,顷刻间即化为乌有。

“团泊洼五七干校”以旧址形式尚存的最直接的价值,在于通过目睹到的实物,让后人更为直观的捕捉到一个时代的文艺政策缩影。在于使郭小川吼出的《团泊洼的秋天》更具有立体感。当我们置身于托尔斯泰的老屋,再阅读他的《复活》,顿时觉得耳目一新。从尊重历史的角度看,无论是记载政治异变,还是记载文学现象,“团泊洼五七干校”旧址,都有苍白的文字不可替代的作用。

我竭力寻找郭小川写作《团泊洼的秋天》的那个房间,但未能找到。那些上了年岁的人,人们不但口口相传郭小川,有些文化程度不高的老农,还能吟出那亢奋的诗句——

秋风象一把柔韧的梳子,梳理著静静的团泊洼;

秋光如同发亮的汗珠,飘飘扬扬地在平滩上挥洒。

高粱好似一队队的“红领巾”,

悄悄地把周围的道路观察;

向日葵摇头微笑著,望不尽太阳起处的红色天涯。

……

荒凉、贫瘠、闭塞的团泊洼,在郭小川的笔下静得娴熟,嘈杂得凝重,豁达得新美,埋在浑厚坝下的诗篇,已经生根发芽。几十年后的今天,吟读此诗,有时会被某些应景的诗句左右,但诗人早有先见之明,所以特别强调:“不管怎样,且把这矛盾重重的诗篇埋在坝下, 它也许不合你秋天的季节,但到明春准会生根发芽。”

在即将离开团泊洼的最后一夜,郭小川还写下了气势昂扬的《秋歌》,堪称《团泊洼的秋天》的姊妹篇。

一首诗,让人们记住了“团泊洼”;一名诗人,让历史记住了一个时代;一处旧址,让人们有了刻骨铭心的伤痛……

当年的五七干校,如今已经荒芜

孤零零的水塔,似乎在诉说着什么