1934年10月,中央苏区在蒋介石的第五次“围剿”中岌岌可危。由于“左倾”路线的错误指挥,中央红军血战一年,未能完全抵挡国民党军的步步紧逼。国民党军四面蚕食着红色的土地,一步步迫近中央苏区中心地带。就在蒋介石为其“围剿”红军制订的“铁桶计划”即将实现而踌躇满志之时,这份绝密的作战计划却送到了中共中央手中。千钧一发之际,中央果断决定:红军提前实施战略转移。出发时间,比原定计划提前了半个月左右。如果没有那份在“铁桶”完成合围之前送出的绝密情报,后果不堪设想。毛泽东在长征突破乌江天险后曾感慨:“我们这些人能活着出来,搞情报的同志是立了功的!”

1934年时的莫雄

堡垒重围中的中央苏区

1933年秋,蒋介石调集了100多万军队和200架飞机,亲自坐镇指挥,对江西各革命根据地发动了空前规模的第五次“围剿”。其中,直接用于中央苏区的兵力就达50多万人。

也正是在这前后,1933年10月,共产国际派来的军事顾问李德进入了中央苏区。当时的中共临时中央负责人博古,十分信赖李德,将军事大权交给了李德。李德不结合中国实际情况,拘泥于教条,致使黎川失守,第五次反“围剿”初期失利。

蒋介石在第五次“围剿”中采取“堡垒政策”,要求国民党军“步步为营,节节推进,层层包围,步步进逼”。其核心又是“行军所至,立建碉堡”,即部队走到哪里,碉堡就建到哪里。据国民党当时资料中的统计,到1934年秋红军长征前夕,仅在江西苏区周围其碉堡总数即达14294座,形成了“滴水不漏”的“铁桶阵”。

此时,中央红军兵力不到10万人,粮食供给紧张,弹药极度匮乏,加之半年连续作战严重减员,每个作战师已不足4000人。面对险恶的敌我态势,“左”倾错误路线领导者博古却提出“以红色堡垒对白色堡垒”“不丧失苏区一寸土地”等错误口号。李德更是用军事教条主义打起了“以堡垒对堡垒”“御敌于国门之外”的消极防御战,致使红军遭受惨重损失。仅广昌保卫战,红军就伤亡5500多人。各路红军由节节抵抗变成节节败退,付出了极大的代价。

至1934年9月,中央苏区只剩下七八个县城。“堡垒政策”的目标几乎就要实现了。9月下旬,蒋介石在庐山牯岭召开秘密军事会议,制订了最后“围剿”红军的“铁桶计划”:调集150万大军、270架飞机、200门大炮,以分进合击、铁壁合围的新战术,从四面八方形成包围圈,架起30多道铁丝网,构成严密火力网,组织几十万大军逐步向瑞金推进,最后将红军主力压迫到很小范围进行决战。

庐山军事会议最后由蒋介石致闭幕词,他信心满满地说:“现在‘剿共’大业已握胜券,望各方负责人积极执行会议的决策”,“毕其功于一役!”

在场的200多名国民党将领个个摩拳擦掌,唯有一人,外表慷慨激昂,心底却为红军的命运焦急万分。他就是国民党赣北第四行署专员兼保安司令莫雄。

“莫大哥”

“庐山已开始下雪。开会的地方叫牯岭,这是一个圩场,坐落在1000多米高的庐山顶上。这次秘密军事会议就在离圩场不远的一座礼堂里召开,整个牯岭都置于严密的警戒之中。”在莫雄的回忆录中,这场关键的国民党军事会议,伴随着一片肃杀之气。

作为国民党军少将参议、国民党赣北第四行署专员兼“剿共”保安司令,莫雄原本不够格参会,但是一来莫雄管辖的赣北第四行署是德安地区,庐山正在其中,二来莫雄与蒋介石关系特殊,他甚至可以说是蒋介石的“救命恩人”,但是两人的关系绝不止“恩情”。所以被破格特邀参加。

莫雄生于1891年,广东英德人,贫苦出身,早年在广州加入同盟会,参加过著名的黄花岗起义、护国讨袁、讨伐陈炯明和北伐战争,历任团长、旅长、师长,在国民党内素来为人正直,富有正义感,被尊称为“莫大哥”。

刚认识蒋介石的时候,莫雄对他颇有好感。但是,蒋介石很快表现出了反复无情的政治手腕,让这位极重义气的“莫大哥”对其离心离德。

1925年,国民政府财政部长廖仲恺遇刺后,粤军一些中高级军官受牵连,蒋介石趁机逼迫粤军总司令许崇智下野,夺得兵权。当时莫雄已是粤军中将师长,所属部队被蒋介石以“反革命军队”的罪名缴械,莫雄被迫逃往澳门。这也是他日后向中共情报组织靠拢的基础。

1930年底,莫雄和老友刘哑佛在上海重逢。了解到莫雄的境遇和思想状况后,刘哑佛认定他是争取对象。经刘哑佛介绍,莫雄又结识了中共地下党员严希纯、项与年、卢志英等人。

在共产党的影响下,莫雄的思想倾向发生很大变化,向严希纯提出要求申请加入中国共产党。严希纯传达了上海地下党负责人之一李克农的意见:“你(指莫雄)是革命的老前辈,孙先生的忠实信徒,你参加共产党的请求党是欢迎的。组织上认为你在国民党中资历老、社交广。因此,为方便工作起见,以暂不参党为宜。”

莫雄在国民党中留了下来,一直暗中帮助共产党,但终生未加入共产党。

此后数年,莫雄在官场、军界几经沉浮起落。而这位一身江湖气的“莫大哥”,结交甚广,人脉极深。后来,莫雄在南昌遇到了故交杨永泰。他保荐莫雄任赣北第四行署专员兼“剿共”保安司令,蒋介石签发了委任状。

“铁桶计划”

牯岭军事会议制定的“铁桶计划”极为严密,内容有国民党军的“剿匪”总动员令、各部队战斗序列、兵力部署、进攻路线、作战图表以及蒋介石的“剿匪守则”等。每份会议文件都打有蓝色的“极机密”字样,并按名单编号存档。

除了前文所述150公里半径的包围圈外,蒋介石还有详尽、狠毒的最后决战计划:一俟包围圈完成,各“围剿”部队每日向瑞金中心推进7—8华里,每推进1华里布上一重铁丝网,每5公里筑一道碉堡线,碉堡的设置使得他们的火力构成极为严密的交叉封锁网。

为防止红军突围,还计划配备1000辆军用卡车快速运送部队实施机动截击,以求在1个月内将中央苏区的红军彻底消灭。为隐蔽作战企图,计划还要求12个师的先头部队在大包围圈尚未完成之前,全力在苏区四周抢占地盘,不断与红军保持纠缠,用假象造成红军判断失误,以达成“铁桶作战”的突然性。

“会议打算开一个星期,但才开始两天,因其计划规模之巨大、各项布置之细微、阴谋之毒辣,已使我暗自吃惊!”莫雄回忆,“这是我第一次看到的最阴险毒辣、规模巨大而又布置周密的军事计划。若此计划得以实施,红军的处境不堪设想!”

莫雄深知其中利害,牯岭军事会议一结束,他就带着全套的“铁桶计划”下了山,连夜赶回德安司令部。

已是掌灯时分,莫雄一进司令部大门,就传令召集司令部几个核心部门的负责人马上开会。这几个人,无一例外都是中共地下党员:刘哑佛,这时的身份是赣北第四行署专署主任秘书;“剿共”保安司令部主任参谋是卢志英、情报参谋是项与年,都是莫雄在上海时直接接触的中共地下党员。

在保安司令部办公室,莫雄把文件交给刘哑佛、卢志英和项与年。

敲掉门牙送情报

莫雄把“铁桶计划”完整交给中共地下党组织当晚,刘哑佛、项与年、卢志英深知这份情报生死攸关,必须马上送交党中央,容不得一点闪失。三人商定,由项与年亲自运送情报。这是考虑到中央苏区一带的老百姓大都是客家人,而项与年会讲客家话,路上便于掩护,还有更重要的一个因素是,三人中,项与年有着最丰富的地下斗争和临敌处置经验。

项与年是福建省连城县人,老家与中央苏区相距不远。他1925年参加中国共产党,1927年后从事党的秘密活动,进入中央特科三科工作,即著名的特科“红队”、“打狗队”。出卖彭湃的叛徒白鑫被“红队”惩处,项与年就是行动执行人之一。

三人连夜把情报上的敌兵力部署、火力配置、进攻计划、指挥机构设置等要点用密写药水逐一写在4本学生字典上,直到天色吐白才将整个“铁桶计划”密写完毕。

就这样,项与年装扮成教书先生带上绝密情报出发了。进入泰和县山区后,发现敌情远比预想的严重,进出苏区的所有道路都被严密封锁,发现可疑之人就立即逮捕。项与年一身教书匠模样,无论如何也不可能通过哨卡。

项与年心急如焚。他深知自己怀揣的这份情报关系到红军生死存亡,每耽搁一天,都可能失去最后的生机。情急之下,项与年从地上抓起一块石头,狠狠地朝自己面门拍下。血流满面,4颗门牙混着血沫被吐了出来。

第二天,双腮已经严重肿胀的项与年,面部变得狰狞吓人,头发像蒿草一样蓬乱,衣服也早已被荆棘刮得破烂不堪,完全成了一个蓬头垢面、让人厌恶的老叫花子。他将密写字典藏在满是污秽的袋子里,上面放上乞讨来的发馊食物,赤着双脚下了山。沿途敌军哨兵见了,捂住鼻子将他赶走。在这样的伪装下,项与年终于穿过层层封锁,跋涉数天到达瑞金。

这份系着八万红军生命的绝密情报终于交到红军总政委、“最高三人团”成员之一的周恩来手中。

在听完项与年的汇报后,周恩来马上命令红军作战情报部门将4本密写字典复原成文字图表,认真进行分析研究。

10月10日,中共中央决定提前长征。中革军委机关从瑞金、于都出发,踏上了战略转移的漫漫长征路。

据人民网

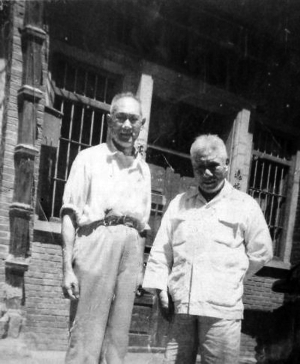

1956年,项与年(左)与莫雄重逢时合影。