■衡阳日报全媒体记者 刘思远 周瑞华 唐翔 周琪 通讯员 倪新成 李文恋 康廉泽 颜伶俐 钱辉

近日,农业农村部、中央宣传部、司法部联合发文公布第三批全国乡村治理示范村镇名单。我市石鼓区角山镇旭东村、衡南县向阳桥街道桐梓山村、衡东县霞流镇李花村、耒阳市肥田镇集凤村、常宁市西岭镇石山村等5个村入选第三批全国乡村治理示范村。

乡村治理怎么干?如何激发村民积极性?本报记者深入这5个“全国示范”的衡阳村落,了解它们如何持续助力乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴,在激活乡村经济的同时,让当地村民从“旁观者”成为“参与者”,实现乡村建设与乡村治理的有机融合。

旭东村:乡村“蝶变”,美丽“加码”

漫步在石鼓区角山镇旭东村,可以惊喜地发现,广袤乡村正在随着人居环境整治实现华丽蝶变:一座座农房错落有致,一条条柏油路平坦宽阔,一口口池塘清澈见底,一股股清新空气扑面而来,一张张幸福笑脸灿烂绽放……

旭东村位于角山镇西南,距中心城区7公里,全村面积5.4平方公里。近年来,旭东村致力于美丽乡村建设,提升改造大手笔不断,道路白改黑,路灯换新装,原本的小山村华丽变身,与角山村、利民村、三星村连成一片,成为了角山镇美丽乡村精品示范带上的一颗明珠。绿道串起乡村别墅、生态旅游区,移步换景之间,铭刻着“党建引领、精准帮扶、产业驱动、乡村振兴”大字的标语,注解着眼前的这幅田园山水图。

按照村建规划设计,村域道路规划与土地整理、林网绿化相结合,形成了“田成方、路成网、河相通、树成行”的格局。每年5月,旅游环线沿路数千株红千层和200亩青桃桃花竞相开放,香樟苑园区内樟树参天植被茂盛,形成了天然氧吧。杉旭河贯穿整个村域,角山旅游环线穿村而过,交通十分便利。

近年来,村支两委开拓创新,与村民共融共生,把乡村运营与乡村治理有机融合,不断探索乡村振兴的“旭东模式”,先后荣获湖南省两型社会示范村、湖南省卫生文明村、湖南省美丽乡村、衡阳市同心美丽乡村、衡阳市文明村镇、省级美丽乡村示范村、湖南省最美潇湘文化阵地、全国美丽休闲乡村等荣誉。

桐梓山村:传承红色基因 赋能乡村振兴

“依托省爱国教育主义基地,我村坚持将红色文化与生态产业融合发展,传承红色基因,赋能乡村振兴!”11月21日,正带领村民为中药材基地整理旱土的桐梓山村党总支书记欧阳国告诉记者。

该村位于衡南县向阳桥街道,当年的桐梓山工农游击队曾经在此英勇战斗并走上了井冈山,在漫长的革命岁月里,上千名先烈为革命胜利流血牺牲。

近年来,该村大力实施“党建引村、生态立村、产业强村、旅游兴村、文化活村”战略,着力促进乡村治理和乡风文明。一方面,大力号召村民用自有山地发展杉木等经济林,如今实现林地19400多亩,全村森林覆盖率在74%以上,是名副其实的“森林银行”,荣获“国家森林乡村”称号。另一方面,在市弘湘公司驻村工作队的帮扶下,该村中药材基地从试种的40亩发展到了100多亩,预计三年可收入480万元,每年为村集体经济收入40万元以上。同时,依托红色旅游的兴起,村民创办了“杨合”“十三公里”等多家民宿、农家乐,生意越来越兴旺。

该村还大力完善基础设施,新修及硬化公路约28公里,维修加固硬化山坪塘30口,实施农村电网改造,置换电线杆610根、变压器14台;今年先后拆除空心房112栋,改厕280余户,并对村组道路进行了全面绿化美化……如今的桐梓山村,处处人和景美,宽敞平坦的硬化路、完备的村级服务平台、灵动鲜活的文化墙随处可见。

李花村:“三治”助推乡村治理新格局

近年来,衡东县霞流镇李花村将发展作为第一要务,突出当地禽蛋产业传统,发挥自身优势,多措并举引进投资9000多万元,将粗放养殖模式转变为禽蛋产品深加工,同时注重品牌效应和产业集群效应,打造禽蛋从养殖至深加工的全程产业链。2022年全村禽蛋产业产值超2亿元,2023年预计将超过3亿元。

“产业发展的同时,我们通过健全自治、法治、德治‘三治’体系,推动乡风文明建设。”李花村党总支书记阳国清介绍说,该村以强化民主管理为手段,积极实行“四议两公开”,坚持把党务、村务和财务公开,对争取到的资金和流向进行严格控制、严格审批,广泛接受群众监督。

记者了解到,该村通过加大普法教育和依法治村工作力度,有效地维护了全村的和谐稳定,被获评“衡阳市禁毒示范村”;村党总支每年组织开展评选“好媳妇”“好公婆”“五好女性”创建评比活动, 通过典型引领,榜样示范,充分引导妇女成为农村基层治理中“半边天”;组建“李花村乡贤会”“李花村爱心企业群”,积极发挥乡贤作用,8年来共募集善款380余万元,用于扶贫济困、大病救灾、发展经济。

同时,建立“村规民约”,成立“李花村腰鼓队”,深入开展移风易俗活动,发挥村规民约、红白理事会等作用,以传统“皮影戏”“腰鼓队”加强宣传教育和引导,倡导广大村民群众“喜事新办,丧事从简”,有效遏制了大操大办、铺张浪费等陋习。

集凤村:文明乡风绘就幸福新画卷

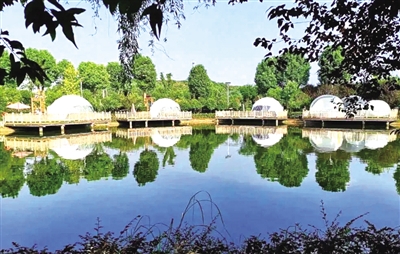

走进全国乡村治理示范村——耒阳市淝田镇集凤村,冬日暖阳下,水塘、亭台、楼阁、整洁的禾坪、漂亮的房屋……不是公园胜似公园,令人赏心悦目,赞叹不已。

依托全面加强村党组织建设,多渠道深化村民自治实践,积极推进移风易俗塑造文明乡风,不断提高村庄综合治理效能,集凤村从昔日的“省级贫困村”,到全市“卫生示范村”“新农村建设示范点”,再到“省级美丽乡村建设示范村”,实现了从贫困村到宜居宜业宜游美丽乡村的华丽蝶变。

坚持以村党组织为领导核心,集凤村深入践行当地“湾村明白人”基层治理模式,利用他们与村民的地缘、亲缘优势,引导“湾村明白人”成为基层治理的必要补充。目前,已累计宣讲政策 2500人次,成功化解矛盾纠纷18件,收集社情民意60余条,实现了“小事不出湾村”。

为提高村民的生活质量,集凤村大力改善乡村人居环境,用“标准化”推进乡村治理。近年来,共修缮水渠4730米,硬化通组公路4条;拆除废弃屋、危房、旱厕、杂房等508间,引导支持村民改造冲水式卫生厕所 558户,全村改厕率达95%;种植各类绿化树木1200余株,主干道绿化率达90%,彻底改善了村容村貌,切实增强村民的幸福感和获得感。

“村支‘两委’指导村民制定了‘村规民约’,上墙公示并发放到村民手中,增强村民的凝聚力和向心力的同时,倡导村民尊老爱幼、遵纪守法、移风易俗、崇尚文明。”集凤村负责人表示,促进村民成长为社会主义新型农民,才能为集凤村美丽乡村建设提供智力支撑和精神动力。

石山村:秀美宜居村庄美 产业兴旺村民乐

“以前这里到处是石头,村民住的是土坯房;如今,村集体经济收入突破了百万元,村里还被评为湖南省‘五星级’乡村旅游区……”近日,记者走进常宁市西岭镇石山村,村民争相谈起村里的变化。

“走好易地搬迁、特色产业、生态旅游这‘三步棋’,是石山村巨变的关键。”石山村负责人介绍说。该村位于常宁市东南部,属大义山脉山区。2016年,当地启动易地扶贫搬迁,村支两委和驻村工作队走家串户做思想工作,3天时间拆除旧房150余间13000余平方米。2017年4月,村里28户91人的建档立卡贫困户全部住进新房,彻底告别“穷窝”。石山易迁安置点被评为“全国‘十三五’时期美丽搬迁安置区”。

思路一变天地宽。随后,该村成立了“石山生态种养合作社”,新造复垦油茶林、流转土地种植水稻、养殖家禽,依托枳壳园、果园、菜园、荷园、药材园、养殖园“六园农业”发展休闲旅游,先后打造出石山地质公园、幸福竹园、百亩荷园等项目,不断推动“三产融合”发展。

该村还创新推进村(居)民代表常态化联系群众工作,先后集中开展了30余次屋场行动服务组活动,解决民生实事50余件;全村采取积分管理模式,在人居环境整治、公共基础设施建设,以及家庭美德、移风易俗、兴业致富等项目上增加积分,通过“秀美村庄、秀美庭院、秀美家庭”以及“大评小奖”等一系列评选活动,调动群众积极性,强化激励和约束,乡村文明蔚然成风。