■常与共

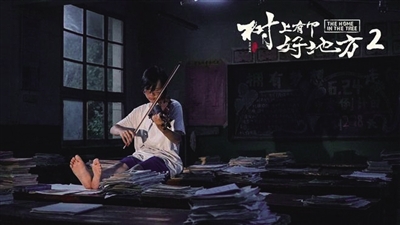

《树上有个好地方2:美术老师的放羊班》作为《树上有个好地方》 系列电影的第二部,原创班底集体回归,对剧情内核与制作水准做了全新升级,延续其首部作品的艺术原创精华,讲述了“放羊班”的后续故事。

被誉为“最棒的儿童电影导演”的张忠华,从电影的第一部到第二部,实现着一种复制粘贴、增肥加厚式的大银幕儿童戏演绎。尽管此前第一部已在国外、国内拿过不少奖项,但其明显过度的场景设定和人物设计问题一直始终伴随,属于所谓“西部电影”或欠发达地区电影近年来所共有的那种过分卑怯和过分谦虚。从《红高粱》开始,始终有一种挥之不去的黄土地自我“埋汰”以取悦强势文化观众的情结,通过这种情结为主导的电影作品最突出的特征是除非有一个异乡人、外来者或者准确地说“拯救者”,这片土地自身完全是没有办法通过自我发芽滋长而改变命运。

看人看事,要有长时段眼光。成绩好坏在中小学阶段,不排除是主观努力的结果,除了家庭条件供给。但从整体的课堂秩序和教育质量看,素质教育也不是完全不考试,调皮捣蛋就该被纵容,那对其他几十个孩子都是很不公平的。传统教育、基层教育包括乡村教育,整体上并没有落后甚至“愚昧”、丑陋到《树上有个好地方》里有意抽象化的程度。看看那些乡村老师,说着方言土语、顺口溜,语言行为较为粗俗,就连班里学习成绩好的孩子都被“带坏”了,似乎只有一个调皮捣蛋瞎胡整的“巴王超过”成了百年不遇的好苗子、童心纯正的宝贝疙瘩,在新来“粉提老师”的帮助、点化和偏爱下,成了名副其实的“人才”。笔者认为,这种叙事本身有两点缺陷:其一,铁的事实证明,乡村教育和乡村人才的培育,要靠千千万万甘于奉献的乡村教师,他们比谁都想让孩子们飞出大山,他们比谁都想要让每个孩子都成才,他们的伟大不容忽视更不容抹黑。其二,“巴王超过”们的存在和转变,从根本上说也是乡村教育和乡村教师久久为功、用心用情用力包括“用棍棒”的结果,严是爱、宽是害。事实上,很多当年调皮捣蛋而被老师、班主任收拾的孩子,无论事业大小,财富多寡,转过头几十年后最感激的还是自己的老师。该片中,被一两个从天而降的支教老师改变了命运,不说凤毛麟角,似乎天方夜谭。

遗憾的是,《树上有个好地方》 系列不仅第一部是这个逻辑、调性,到第二部,似乎更执拗、魔性了,音体美小三门学得好且调皮捣蛋的“巴王超过”又被美术老师点化的魔幻情景,让观众还以为这是音体美小三门“素质教育”培训机构的代言广告片。毕竟,家长们含辛茹苦,更有充分的理由望子成龙、望女成凤,而音体美小三门这种门槛高、学费高、花费高的“艺术”,从理性和情感角度,他们都没法让孩子承受。他们更承受不起的是,自己的孩子是“巴王超过”。

凡事,从后往前看。长大后的“巴王超过”在现实中千千万万,他们的命运也千差万别,有的初中一毕业就去打工,有的在中专技校学得一技之长,有的通过智慧的头脑而走上直播致富或极个别的江湖打拼“一夜暴富”,还有的可能也就是平平常常过日子。幸福不可比较,但如果就此否定所有努力学习、考高分的价值,主张“放羊”教育,唱歌画画,那就是另一种内卷,把卷文化课变成卷音体美,换汤不换药,对底层群众老说成本更高、难度更大。况且,老是把乡村教育描绘成那么个不忍细看的样子,把支教老师的形象说得那么光辉灿烂、高不可攀,岂不是在给支教行动拖后腿、给支教群体“拉仇恨”。