■廖和平

刘长卿(约709—约786年),唐代诗人,字文房,宣城(今安徽宣州)人,一作河间(今属河北)人。历经玄宗、肃宗、代宗和德宗四朝。唐开元二十一年(733年)进士及第,曾任长州县尉,后遭贬。唐肃宗至德(756—758年)年间,曾任淮西鄂岳转运留后。唐大历八年到十二年(773—777年)间,担任转运使之职的刘长卿,因反对地方藩镇侵夺转输朝廷的钱物,得罪了顶头上司,时任鄂岳观察使的吴仲孺,被其以“犯赃三千万贯”,论罪下狱,囚于姑苏(今苏州)。后来,监察御史苗丕审理此案,刘长卿得以减轻罪责,贬为睦州(今浙江建德)司马。这段时间,他与严维、黄甫曾、秦系、章八元等诗人来往甚多,经常以诗歌唱和。大约在唐德宗建中元年(780年),朝廷启用一批在代宗时期被贬的官吏,刘长卿升任随州(今湖北随州)刺史,世称“刘随州”。大约在唐贞元二年至贞元七年(786—791年),刘长卿去世。

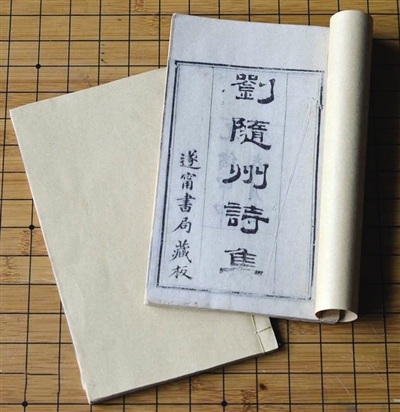

刘长卿一生仕途不得志,诗中多抒政治失意,但写自然景物简括鲜明,五绝、七律成就较高,是唐代大历年间诗人中的杰出代表,自称“五言长城”。有《刘随州诗集》传世。其代表作有《逢雪宿芙蓉山主人》《寻南溪常山道人隐居》《疲兵篇》《送李中丞归襄州》《新年作》《岳阳馆中望洞庭湖》《碧涧别墅喜皇甫侍御相访》《海盐官舍早春》《江中对月》《送灵澈上人》《长沙过贾谊宅》等代表作。以白描取胜,饶有韵致。其中,《逢雪宿芙蓉山主人》一诗“日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。”被选入小学语文课本。

刘长卿生活在一个感伤时代,他内心中渴望追求一种宁静和淡泊。长期的仕途不得志,让儒家诗人希冀从释道中寻找归宿,他有一次寻隐者不遇,却得到另一番情趣,领悟到禅意之妙处,于是即兴抒写,“溪花与禅意,相对亦忘言。”通过描写道士所居环境的静穆清幽,衬托其超尘雅洁。

在唐代诗人群体中,刘长卿算是与南岳渊源颇深的一位。他数度入湘,在湖湘大地留下了许多优秀诗篇。他在岳州登岳阳楼,游洞庭湖,瞭望衡岳峰,就留下:“洞庭秋水阔,南望过衡峰。远客潇湘里,归人何处逢?”之感慨。他的足迹先后留驻岳州(今岳阳)、衡阳、郴州、永州、长沙等地。

唐代宗大历六年至八年(771—773年),刘长卿以转运使判官身份,出使湖南。在此期间,他在湖湘大地留下了不少诗篇,或借古抒怀,或触景生情,或应酬往来。有《湘中纪行十首》,即《湘妃庙》《斑竹岩》《洞山阳(一作洞阳山)》《云母溪》《赤沙湖》《秋云岭》《花石潭》《石围峰(一作石菌山)》《溪石濑》《横龙渡》等,都是以三字为题,以五言为咏,描绘湖湘山水与人文风光,记录在湘的见闻、行踪。

一个人,一座山,一个时代。一千个人眼中就有一千座衡山。

在刘长卿的心中,湘衡诸峰巍峨瑰丽,祥云飞渡,佳气生重。南岳逶迤八百里,七十二峰尽是人文道场。人虽未至,心已飞扬。他在《会稽王处士草堂壁画衡霍诸山》诗中写道:

粉壁衡霍近,群峰如可攀。能令堂上客,见尽湖南山。

青翠数千仞,飞来方丈间。归云无处灭,去鸟何时还。

胜事日相对,主人常独闲。稍看林壑晚,佳气生重关。

“五派宗传,衡山正脉;四明法乳,湘水同流。”八世纪的南岳衡山如同一个巨大的磁场,在整整一个世纪之间,这座南国灵山,对于那些即将在中国禅宗史上开宗立派的禅僧巨匠们,具有一种不可思议的强烈魅力,他们一代又一代地竞相奔走于斯。在镌刻于其上的一连串流光溢彩的名字之间,马祖道一和石头希迁被誉为“并世二大士”。马祖道一的门下创立了“沩仰宗”“临济宗”两个宗派,而石头希迁的门下创立了“曹洞”“法眼”“云门”三个宗派,合起来是五家。因为这五家都出自于禅宗慧能一脉,佛教史上称之为“一花五叶”。

南岳法脉繁衍海内外,呈现出“五叶流芳”的盛誉。时人都说:“临济临天下,曹洞曹半天”。福严寺有“天下法院”之称,南台寺有“天下法源” 之誉。南台寺甚至被日本的佛教界尊为曹洞宗的祖庭。

此外,南岳祝圣寺还是净土宗的祖庭,是承远、法照两代宗师的道场。南岳还是律宗的祖师惠开、华严宗的大师惟劲等的弘法圣地。还有鲜为人知的乘云宗也是高僧大德辈出。他们在中国佛教史、哲学史上有重要地位。故台湾学者有云:八、九世纪的中国佛教,似乎是属于南岳的时代。

刘长卿的仕途几经沉浮,命运辗转多难,但他对释道的信仰贯穿一生,而且随着他仕途的坎坷不断加深。他旅居湖南期间,与当时南岳著名高僧如道标上人、般若禅师等有着非常密切的联系,青山无语,诗作为证。诗歌中的青山、白云、流水、疏钟,充满佛禅美学意象。

有人说,刘长卿的诗中有禅,禅中有诗,已经不能截然分开。如他于大历六年(771年),写的《送道标上人归南岳》诗中云:

悠然倚孤棹,却忆卧中林。江草将归远,湘山独往深。

白云留不住,渌水去无心。衡岳千峰乱,禅房何处寻?

澹泊空灵,潇洒地前来,他独依小舟,悠然飘荡在江水之中;现在,他又要潇洒地离去,重温那林中高卧。江山与他是如此的相依相近:江草青青,一路送他远归;湘山迢遥,他径自去往大山深处。像白云飘逸在蓝天一样,像渌水随意流淌在莽原一般。他的行止如同行云流水一般,率性随意,挥洒酣畅。即使是归到衡岳,群山绵延、千峰耸峙,偌大的天地,他又将在何处栖迟。作者以一组流畅的林山云水镜头,写出了一个率性飘逸、禀性超拔的上人。

在刘长卿心中,南岳道标上人是一位得道高僧,能和他交上朋友是自己莫大的荣幸。他又赋诗《重送道标上人》云:

衡阳千里去人稀,遥逐孤云入翠微。

春草青青新覆地,深山无路若为归。

“五言长城”刻意写下一首七言律诗,无他,真情所致也。

衡岳的高度不只是海拔的高度,也是禅宗的高度,禅师的高度。唐大历九年(774年),刘长卿又写下《长沙赠衡岳祝融峰般若禅师》:

般若公,般若公,负钵何时下祝融?

归路却看飞鸟外,禅房空掩白云中。

桂花寥寥闲自落,流水无心西复东。

祝融峰是衡岳的最高峰,独撑苍穹。在刘长卿心中,那是一个使人心驰神往的境界:禅房静掩在茫茫白云之中,馨香的桂花在自开自落,潺潺的流水无拘无束地流淌。这样的自在天,莫道般若禅师轻易不得离开,下方之人又何尝不倾心向往呢?只可叹来去路无迹,彼岸世界可望而不可及。于是“我们”只能期待上方的禅师飘然而至了。

一声声的呼唤,足见作者对高居祝融峰的般若禅师久已有的倾慕。对禅师所处的高拔、飘渺的境界的描绘,更显出作者对禅境的向往。

可惜,由于史料的缺乏,笔者无从考证刘长卿到南岳的具体时间和行程,但他一系列的南岳禅诗,是他与这座千古名山交情最好的见证。