■文/图 衡阳日报全媒体记者 许 珂

夏日的保卫里格外有韵味。

沿着老街一路慢行,黄色的墙面、木制的窗棂、连绵的碎瓦、攀缘的爬山虎,还有色彩艳丽的涂鸦墙,三三两两前来拍照打卡的游人,路边乘凉拉着家常的住户……处处弥漫着老街的雅致与悠闲。

在保卫里生活了近50年的陈宗许,从未想过会有这一天,门前这条安静的老街居然变成了网红“打卡地”。

“过去,道路坑洼不平,垃圾随处可见,墙面破败不堪,夜间没有路灯,下水管道老化,一到下雨天污水横流,居民们是怨声载道。现在好了,老街不仅保留了原有的历史风貌,还新增了路灯、改造了管网,好像回到了刚建好时的模样!” 陈宗许一语道破保卫里“走红”的原因。

保卫里位于珠晖区苗圃街道,面积达0.1平方公里。该处有楼70栋,依山而建,基本上属于广铁集团家属房。

那为何叫“保卫里”呢?听到记者的提问,附近居民纷纷聚拢过来,打开了话匣——

“清朝时期,保卫里所在的地方就是衡阳城的外围,是一个重要的防御据点。当时,清朝政府在这里设立了保卫司(负责城市治安和安全的机构),可能名字有这个意思。”

“我听说是因为这里离铁路近,抗日战争期间,粤汉、湘桂铁路管理局在极短的时间内疏散市民、难民约50万人。为了切断日军进攻路线,抵御日军进犯,衡阳铁路工人自发参与炸毁桥梁、摧毁设备、拆钢轨、筑工事,保卫国家不受侵犯。”

……

站在一旁的陈宗许向记者补充介绍道,北方人习惯将居住区叫“里”。上世纪30年代末,粤汉铁路管理局机关迁移到苗圃街道后,大量北方的铁路工程技术人员和管理人员来此工作,受其影响,苗圃附近的一些居住区都被称为“里”。

1949年10月8日,铁道部将粤汉铁路局与湘桂铁路局合并为衡阳铁路局,地址就设在保卫里。为方便职工上下班,衡阳铁路局在此陆续修建家属房,山上平房大多为原铁路办事处退休老干房,一部分为苏联专家所建,冬暖夏凉,环境舒适。

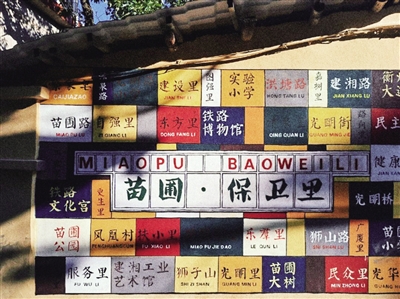

为了让老街散发出别样魅力,近年来,苗圃街道启动“三清三建”和“三供一业”工程,对保卫里进行全面改造,规划建设一条长达2公里的文化创意街,不仅让其“穿”上了黄色衣裳,还打造了“铁路文化”墙绘,将“踩一脚”“好下狠”这些衡阳方言和火车头、站牌等具有时代记忆的铁路文化元素搬到了墙上。

“我们在修旧如旧的基础上融入了创意文化元素,一股清新的文艺风扑面而来,吸引不少市民前往拍照留影,由于游客众多,每个热门拍照点都人头攒动。”苗圃路社区工作人员刘文驰告诉记者,通过标准化改造,既让老旧墙面焕然一新,也能让生活在巷子里的居民们时刻感受到几十年前铁路人的生活场景。

在刘文驰的介绍中,记者走进慕名已久的保卫里,仿佛误入了一个被时光定格的电影片场——蓝天白云下,暖黄色屋顶的小平房,黑黝黝的沥青路面平整洁净,各种涂鸦、艺术文字把小巷装点得充满了艺术气息;夕阳余晖中,铁路博物馆、内燃火车、火车站台等完美再现了衡阳铁路的发展史。

尤其让人倍感舒适的是,设计者别出心裁地将门前区域与街巷的衔接处进行了休闲场景的打造,为居民们保留了门前的自然景观,开辟了种菜(花)区域,大家既能感受到街巷的亲近,又能增进邻里互动。

“你看看,这就是保卫里,风景好,还有文化韵味,漂亮吧?”游览时,记者被一道清脆的声音所吸引。只见,巷子的那头,一位大学生一边跟远方的家人视频,一边当起导游,有模有样地直播介绍,“以后有时间,我一定要带你们过来看看,体验一段淡泊安宁的慢时光。”

确实,当旅游从观光型转向休闲度假型,一个地方的核心吸引力就已不是景区,而是文化。

深谙制造“爆点”“热搜”之道的保卫里,在衡阳城乡治理标准化建设的政策支持下,让这个曾经的“老、破、小”社区,华丽变身“网红”打卡地,迎来“逆生长”,焕发了第二春。如今,保卫里游人络绎不绝,游客或组团前来寻找上世纪七八十年代的记忆,或拍照打卡老旧小区新貌,摄影爱好者直呼“这里是出片的好地方”。

“下一步,我们将紧扣‘集铁路、工业、文化、历史于一体的城市记忆承载体’这一目标,将保卫里打造成一条文化创意街区,让人们漫步在背街里巷,细细品味凝固在这方时空里独有的城市老生活!”谈起未来的愿景,刘文驰眼里充满期许。他告诉记者,根据全区规划,保卫里将借助清泉里——建湘路——光明路——保卫里“C”字型街区文化集群的优势,继续深挖辖区文化,做大本土美食品牌,打造美食街区,让游客尽情感受人间烟火和市井温暖。同时,进一步深化铁路博物馆、工业艺术馆等景点的文化内涵,让游客体验铁路文化生活和明清时代场景;将依托铁路、工业资源,探索打造工业制造和研学教学旅游目的地,让游客领略制造之美、探寻重器力量、感知工匠精神。